Stagflation: Die unterschätzte Gefahr für unseren Wohlstand

- 30.03.2022

- Lesezeit ca. 9 min

„Erst hat man kein Glück, dann kommt auch noch Pech dazu“: Dieser Spruch stammt angeblich von einem ehemaligen deutschen Fußballspieler. Die Sportler-Weisheit könnte demnächst auch auf die Wirtschaft zutreffen. Sollte der Krieg in der Ukraine zu einer Rezession führen, kann das in Kombination mit der hohen Inflation eine sogenannte „Stagflation“ auslösen. Dieses seltene Szenario ist besonders gefährlich, weil es den allgemeinen Wohlstand gleich von zwei Seiten angreift: Durch die Inflation wird das Geld entwertet, und wir können uns alle weniger leisten. Zugleich stagniert oder schrumpft die Wirtschaft, und die Zahl der Arbeitslosen steigt. Wie realistisch ist die Gefahr? Und was können die EZB und die österreichische Regierung dagegen tun?

1. Was bedeutet Stagflation?

Der Begriff Stagflation setzt sich aus den Worten „Stagnation“ und „Inflation“ zusammen. Er beschreibt also eine Periode, in der die Wirtschaftsleistung stagniert oder sogar sinkt, die Inflation aber gleichzeitig hoch ist. So eine Situation ist selten. Denn normalerweise geht eine boomende Wirtschaft mit etwas höherer, eine stagnierende oder schrumpfende Wirtschaft mit niedrigerer Inflation einher. Zusätzlich ist eine Stagflation geprägt von nicht ausgelasteten Betrieben, die das Potential hätten, mehr Produkte zu fertigen, und hoher Arbeitslosigkeit. Wenn Stagflation herrscht, kommen also gleich mehrere Übel zusammen.

Geprägt wurde der Begriff in den 1970er-Jahren. Ausgelöst durch die Ölpreiskrise, traten hohe Inflation und stagnierende Wirtschaftsleistung erstmals zeitgleich auf. In Österreich wurde die höchste Inflationsrate jener Zeit im Jahr 1974 gemessen; sie betrug 9,5 Prozent. Bis in die 1980er-Jahre lagen die Raten regelmäßig über sechs Prozent. Gleichzeitig verzeichnete man in den Jahren 1975, 1978 und 1981 Rezessionen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Datawrapper. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Weitere Informationen 'Abbildung 1: Entwicklung des BIP und der Inflation in Österreich

2. Was macht die Stagflation so gefährlich?

In einer Stagflation wird der allgemeine Wohlstand gleich von zwei Seiten angegriffen: Durch die hohe Inflation verliert das Geld an Wert, für die meisten Produkte und Dienstleistungen muss mehr bezahlt werden. Gleichzeitig wächst die Wirtschaftsleistung aufgrund der Stagnation nicht. Unternehmen können weniger neue Stellen schaffen, und bestehende Arbeitsplätze fallen weg. Die höhere Arbeitslosigkeit lässt auch die Staatsausgaben ansteigen, weil mehr Arbeitslosengeld bezahlt werden muss.

Ausgelöst wird eine Stagflation unter anderem durch steigende Rohstoffpreise. Und gefährlich ist sie vor allem deshalb, weil sie sich mit den erprobten ökonomischen Werkzeugen schwer bekämpfen lässt – anders als etwa eine „normale“ Wirtschaftskrise. Rezessionen sind ein natürlicher Bestandteil des Konjunkturzyklus und meist nur von kurzer Dauer. Die Art der Krisenbekämpfung ist aus ökonomischer Sicht relativ klar: Durch Steuersenkungen oder zusätzliche Staatsausgaben kann versucht werden, die Konjunktur anzukurbeln, während die Geldpolitik durch Leitzinssenkungen ebenfalls einen stimulierenden Einfluss ausübt – also die Bevölkerung zum Konsumieren und die Unternehmen zum Investieren anregt. Wenn die Inflationsrate aber bereits hoch ist, sollte die Wirtschaft nicht durch zusätzliche Zinssenkungen stimuliert werden. Insbesondere die EZB sollte stattdessen der starken Teuerung entgegenwirken, da Preisstabilität ihre Hauptaufgabe ist.

Das gilt umso mehr, als das Problem in einer Stagflation vor allem auf der Angebotsseite besteht. So ist derzeit etwa Erdöl knapp, was die Preise nach oben treibt. Die Geldpolitik der EZB erhöht allerdings die Nachfrage, ohne am knappen Angebot etwas zu ändern. Das Ergebnis: noch höhere Inflation. In der Eurozone kommt hinzu, dass die Erzeugerpreise immer stärker ansteigen. Im Jänner 2022 betrug das Plus im Vergleich zum Vorjahresmonat fast 31 Prozent. Es besteht die Gefahr, dass diese Preissteigerungen bald zumindest teilweise an die Konsumenten weitergegeben werden und sich damit auch in der Inflationsrate niederschlagen werden.

3. Kommen wir mit einem blauen Auge davon?

Aufgrund des Ukraine-Konflikts haben die Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO und IHS ihre Wachstumsprognosen für dieses Jahr bereits deutlich gesenkt. Dass überhaupt noch Wachstum angenommen wird, liegt daran, dass wir noch mitten in der Erholung von der Corona-Krise stecken. Da im Vorjahr durch Lockdown und andere Corona-Beschränkungen der Dienstleistungssektor stark eingeschränkt war, gibt es hier enormes Aufholpotenzial. Speziell der Tourismus und die Gastronomie erreichten im vergangenen Jahr längst nicht das Vorkrisenniveau. Der Industriesektor hatte sich hingegen bereits früh von Corona erholt und wird laut Schätzungen heuer nicht mehr wachsen können. Die Produktionskosten gehen durch die Decke, und die Stagnation ist noch eine optimistische Einschätzung. Das führt zu einem Stagflationsszenario in der Industrie.

Doch auch für die gesamtwirtschaftliche Prognose gibt es erhebliche Risiken. So werden die Energiepreise noch länger hoch bleiben und die Produktionskosten belasten. Noch stärker als die Konsumentenpreise sind die Erzeugerpreise gestiegen. Diese werden, wenn möglich, an den Konsumenten weitergegeben und die Inflation weiter anfachen. Oder sie werden zu einem erheblichen Wettbewerbsproblem für heimische Betriebe – mit dem Risiko, aus dem Markt gedrängt zu werden. Früher oder später werden die höheren Kosten also auch andere Sektoren erreichen und entsprechend negative Auswirkungen auf das Wachstum haben.

Selbst wenn der Ukraine-Krieg zeitnah beigelegt würde, blieben eine Reihe von Sanktionen gegen Russland aufrecht. Auch Produkte aus der Ukraine werden wir nicht so rasch wieder bekommen. Der Krieg wird enormen wirtschaftlichen Schaden hinterlassen. Infrastruktur und Fertigungseinrichtungen sind zerstört und müssen neu errichtet werden. Einmal mehr betrifft der Konflikt auch die Lieferketten: Der Frachtverkehr im Schwarzen Meer ist beeinträchtigt. Außerdem führen die Sanktionen zur Verknappung einiger Güter, bei denen Russland den Weltmarkt dominiert. Viel wurde über die Abhängigkeit von Energie diskutiert, aber auch bei Getreide, Samen oder pflanzlichen Ölen hängen zahlreiche Länder an russischen und ukrainischen Exporten. Besonders stark trifft das die ärmeren Staaten im Norden Afrikas. Dort führte der Konflikt bereits zu einer angespannten Lebensmittelversorgung. Stark ist Russland auch als Exporteur von Düngemitteln, einzelnen chemischen Stoffen oder Holzprodukten. Manches lässt sich ersetzen, aber meist nur zu höheren Kosten. Zudem hängt weiterhin die Corona-Pandemie wie ein Damokles-Schwert über den Lieferketten. Vor allem der chinesische Umgang mit der Pandemie kann auch heuer wieder zu unerwarteten Lieferengpässe führen. Es wäre also keine Überraschung, wenn auch die nächsten Wachstumsprognosen für Österreich weiter nach unten revidiert würden.

Noch dramatischer wird die Perspektive, wenn der Konflikt anhält und zwischen Osten und Westen eskaliert. Sollte der Gasimport aus Russland gänzlich zum Erliegen kommen, droht Österreich eine Rezession. Dann würde die Industrie dieses Jahr nicht nur stagnieren, sondern an Produktionsleistung verlieren. Auch die Erholung im Bereich der Dienstleistung würde dann nicht mehr genügen, um die Defizite auszugleichen. Die Folge wäre eine gesamtstaatliche Stagflation.

Im besten Falle kommt die heimische Volkswirtschaft mit einem blauen Auge davon – also mit einer hohen Inflation, aber auch spürbarem Wachstum. Ein mittleres Szenario wäre hohe Inflation gepaart mit niedrigem Wachstum bzw. einer Stagnation. Und im worst case wäre mit hoher Inflation bei gleichzeitiger Rezession zu rechnen.

4. Werden uns hohe Inflationsraten erhalten bleiben?

Ende des Vorjahres hatten viele Experten die starke Teuerung noch als kurzfristiges Phänomen gesehen. Mittlerweile ist klar, dass sie von längerer Dauer sein wird. Zum einen aufgrund der weiterhin hohen Energiepreise, die sich spätestens in der nächsten Heizperiode, wenn die Fixpreisgarantien auslaufen, bemerkbar machen werden. Außerdem wurden die hohen Energiekosten in der eigenen Produktion von vielen Unternehmen noch nicht signifikant an die Kunden weitergegeben. Aber das wird in den kommenden Monaten mit hoher Wahrscheinlichkeit passieren. Zum anderen werden wohl auch die Lebensmittelpreise stark steigen, weil die Ukraine ein wichtiger Weizen- und Maisexporteur ist. Auch die Probleme in den globalen Lieferketten sind längst nicht behoben und führen weiter zu einem verringerten Angebot und höheren Preisen.

Gleichzeitig steigt die Nachfrage, da wir uns eigentlich im Aufschwung nach der Corona-Krise befinden. Die Bürger wollen konsumieren und ihr Leben wieder genießen, was zusätzlich die Preise anheizt. Sollte das Wirtschaftswachstum stagnieren oder wir sogar in eine Rezession rutschen, wird zwar die Nachfrage wieder gedrückt, die Angebotsprobleme bleiben aber bestehen – und die Auswirkungen auf die Inflation ebenso. Demnächst drohen auch sogenannte Zweitrundeneffekte durch steigende Löhne, was eine Lohn-Preis-Spirale verursachen kann.

5. Was können Regierung und EZB tun, um eine Stagflation zu verhindern?

Die Aufgabenaufteilung ist in diesem Fall klar: Während die Regierung die Wiederbelebung der Wirtschaft unterstützen kann, sollte die Zentralbank die Inflation in den Griff bekommen. Allerdings hat der österreichische Staat im Kampf gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie bereits fast 70 Milliarden ausgegeben. Seit 2008 ist der Schuldenstand um 70 Prozent gestiegen, während die jährlichen Zinszahlungen im gleichen Zeitraum um über 40 Prozent sanken. Der “sparsame Haushalt” geht zu einem großen Teil auf die Niedrigzinspolitik der EZB zurück. Ändert sich die Geldpolitik, werden auch die Kosten des Schuldendienstes in den kommenden Jahren steigen. Ein paar Zahlen, um das Problem zu illustrieren: Derzeit zahlt die Republik für ihre Schulden pro Jahr rund vier Milliarden Euro. Müsste Österreich beim heutigen Schuldenstand die Zinsen von 2008 zahlen, würde dieser Betrag auf rund 14 Milliarden Euro jährlich steigen.

Natürlich war es richtig, die Corona-Krise mit öffentlichem Geld abzufedern. Allerdings wurden dabei auch wichtige Marktmechanismen ausgesetzt und der Strukturwandel gestoppt. Wie das jüngst präsentierte „Antiteuerungspaket“ zeigt, versucht die Regierung nun, die Bürger vor jedem drohenden Schaden zu bewahren. Politisch mag das verständlich sein, doch in einer funktionierenden Marktwirtschaft sind Preissignale essentiell. Daher sollte die Regierung zwar gegensteuern – aber mit zielgerichteten Lösungen, nicht mit der Gießkanne. Mitnahmeeffekte müssen so klein wie möglich bleiben. Und falls es den Bedarf geben sollte, die Konjunktur zu stabilisieren und das Wachstum wieder anzukurbeln, sollte dies durch Maßnahmen der Regierung erfolgen, statt durch Interventionen der Zentralbank.

Um die Inflation in den Griff zu bekommen, muss die EZB die Zinsen erhöhen. Steigende Zinsen bedeuten, dass mehr gespart, aber weniger konsumiert und investiert wird. Das kann die bereits schwache Wirtschaftsleistung noch weiter belasten. Trotzdem ist es wichtig, dass die EZB die Inflation nicht weiterlaufen lässt und die Stimulation der Konjunktur den Regierungen überlässt. Preisstabilität ist und bleibt die Hauptaufgabe der Zentralbank. Würde sie die Zinsen niedrig halten, nur um verschuldeten Staaten zu helfen, könnte das obendrein zu einer gefährlichen Abhängigkeit führen.

Daher benötigt es ein klares Signal der EZB, dass sie gegen die hohe Inflation ankämpfen wird. Es ist schwer nachvollziehbar, dass sich die Währungshüter bei ihrer letzten Sitzung Anfang März alle Optionen offen lassen wollten. Natürlich sind Inflationsprognosen angesichts der aktuellen Dynamik sehr schwierig. Aber die EZB läuft nun seit Monaten der Inflation hinterher, indem sie ihre Vorhersagen permanent korrigieren musste. Im Gegensatz zur EZB hat die US-Notenbank Fed mit der ersten Zinserhöhung bereits ein deutliches Signal gesetzt.

Mehr interessante Themen

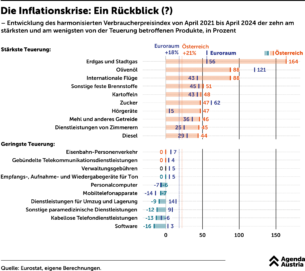

Was seit 2021 teurer, was billiger geworden ist

Langsam, sehr langsam nimmt der Inflationsdruck in Österreich ab. Die Statistik Austria hat am Freitag die erste Schnellschätzung für Mai veröffentlicht: 3,3 Prozent waren es noch im Vergleich zum Vorjahr.

Österreich, das Land am teuren Strome

In ganz Europa sind die Energiepreise in den letzten Jahren nach oben geschossen. Die Regierungen haben mit umfangreichen Hilfspaketen für Haushalte und Unternehmen reagiert. Auch hierzulande. Dennoch fiel der Preisanstieg für die heimische Wirtschaft drastisch aus, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt. Aus nicht einmal 10 Cents je Kilowa

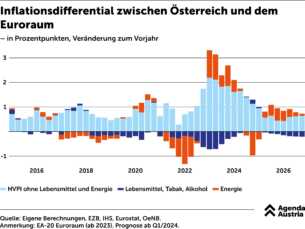

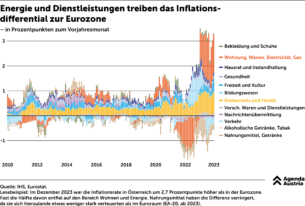

Inflationsdifferential zwischen Österreich und dem Euroraum

Die Inflationsraten sinken; auch das Differential zur Eurozone nimmt ab. Auf eine echte Entspannung ist aber erst 2025 zu hoffen.

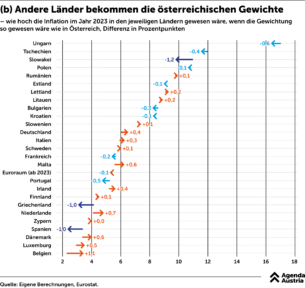

Andere Länder bekommen die österreichischen Gewichte

Diese Grafik zeigt, wie hoch die Teuerung in anderen Ländern gewesen wäre, wenn wir ihnen unsere Gewichtung der Inflation übergestülpt hätten.

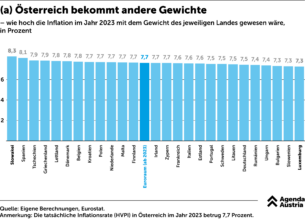

Österreich bekommt andere Gewichte

Steigen die Preise im Tourismus von Natur aus stärker, sodass jedes Land mit einem starken Gastrosektor eine höhere Inflationsrate ausweisen würde? Oder steigen die Preise in der österreichischen Beherbergungsbranche stärker als andernorts?

Energie und Dienstleistungen treiben das Inflationsdifferential zur Eurozone

Etwas höher als im Euroraum war die Inflation in Österreich schon lange. Und gehörigen Anteil daran hatte in der Tat der Tourismussektor.