1. Öffentliche Finanzen

- 20.10.2017

- Lesezeit ca. 3 min

Der Wirtschaftsstandort Österreich: Eine Roadmap in die Top Ten

Im Bereich der öffentlichen Finanzen ist Österreich seit der Krise 2008 um sieben Plätze zurückgefallen. Mit Rang 39 (von 63) weist Österreich hier eines der größten Problemfelder auf. In einer Gegenüberstellung mit einer Gruppe aus europäischen Vergleichsländern belegt es hier den letzten Platz.

Österreichs Staatsfinanzen – Platz 39 von 63 Ländern

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Standard. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf den Button unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Abbildung 1. Quelle: IMD World Competitiveness Yearbook.

Anmerkung: Der Indikator Öffentliche Finanzen setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen (Unter anderem: Nationales Budget-Überschuss/Defizit, Staatsverschuldung in Prozent des BIP, Veränderung des Schuldenstandes, Zinszahlungen des Staates, Umfrageergebnisse zur Zukunftsfähigkeit von Pensionsfonds). Bei der Betrachtung der IMD-Zeitreihe ist der allgemeine Trend über mehrere Jahre hinweg zu betrachten. Es änderten sich sowohl Indikatoren als auch Länderzusammensetzung (2017: 63 Vergleichsländer). Das Ranking begann 2001 mit sieben Indikatoren. 2008 wurde es um die Nachhaltigkeit des Pensionssystems ergänzt. 2010 wurden Staatsausgaben und Steuervermeidung hinzugefügt. Bis 2016 sind zwei Indikatoren entfallen. Das Jahr 2003 bildet beispielsweise ein Ausnahmejahr, da das IMD mit einem kleineren Sample von Ländern und Regionen experimentierte.

Was läuft bei den Staatsfinanzen schief?

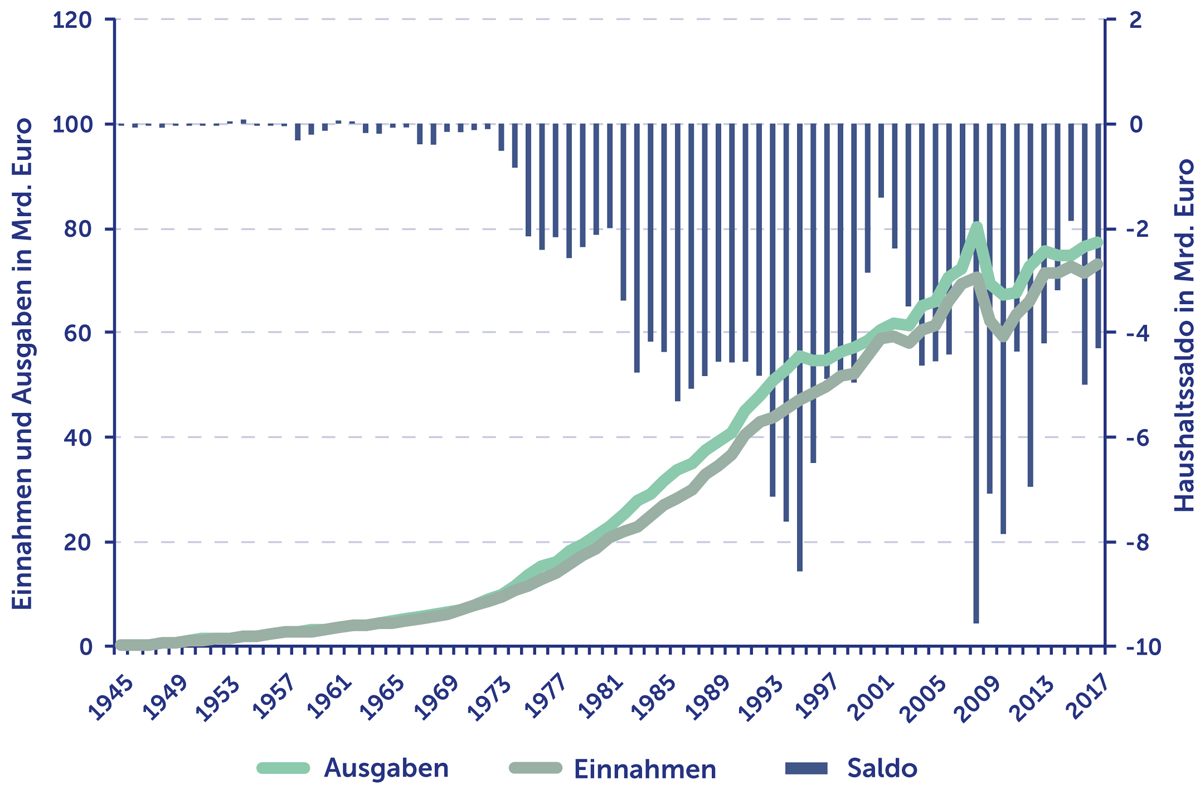

Das schlechte Abschneiden überrascht insofern, als Österreich über die vergangenen Jahre keineswegs mit überschießenden Budgetdefiziten aufgefallen ist. Das Land lag mit seinen jährlichen Abgängen im Durchschnitt, dasselbe gilt für die Staatsverschuldung. Das Problem liegt darin, dass der Bundeshaushalt der Republik Österreich seit 1962 jedes Jahr mit einem Defizit abschließt, der Bund also seit 55 Jahren im Namen seiner Bürger neue Schulden aufnimmt. Also selbst in Jahren der Hochkonjunktur kommt das politische System mit den Einnahmen nicht aus.

Bundeshaushalt – Seit 1962 ohne Unterbrechung im Minus

Abbildung 2: Der Bundeshaushalt der Republik Österreich schließt seit 1962 jedes Jahr mit einem Defizit ab, der Bund nimmt also seit 55 Jahren im Namen seiner Bürger neue Schulden auf. Quelle: OeNB.

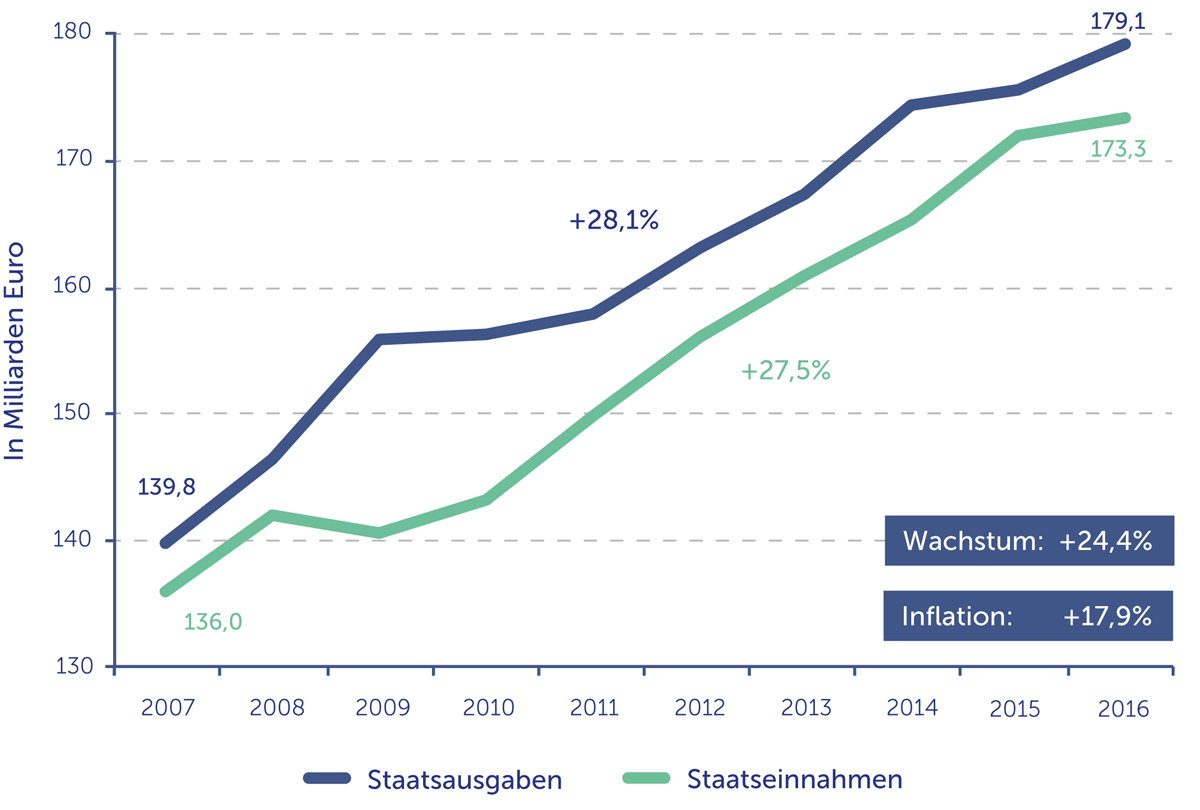

Die permanenten Haushaltsdefizite sind umso beeindruckender, als die Staatseinnahmen von einem Rekord zum nächsten eilen, das Krisenjahr 2009 ausgenommen. In den vergangenen zehn Jahren stiegen die Einnahmen der öffentlichen Hand nicht nur deutlich schneller an als die allgemeinen Preise, sondern auch als die allgemeine Wirtschaftsleistung. Diese Dynamik wurde nur noch von den Ausgaben des Staates übertroffen.

Staatseinnahmen und -ausgaben wachsen schneller als die Wirtschaft

Abbildung 3: In den vergangenen zehn Jahren stiegen die Einnahmen der öffentlichen Hand nicht nur deutlich schneller an als die allgemeinen Preise, sondern auch als die allgemeine Wirtschaftsleistung. Quelle: Statistik Austria.

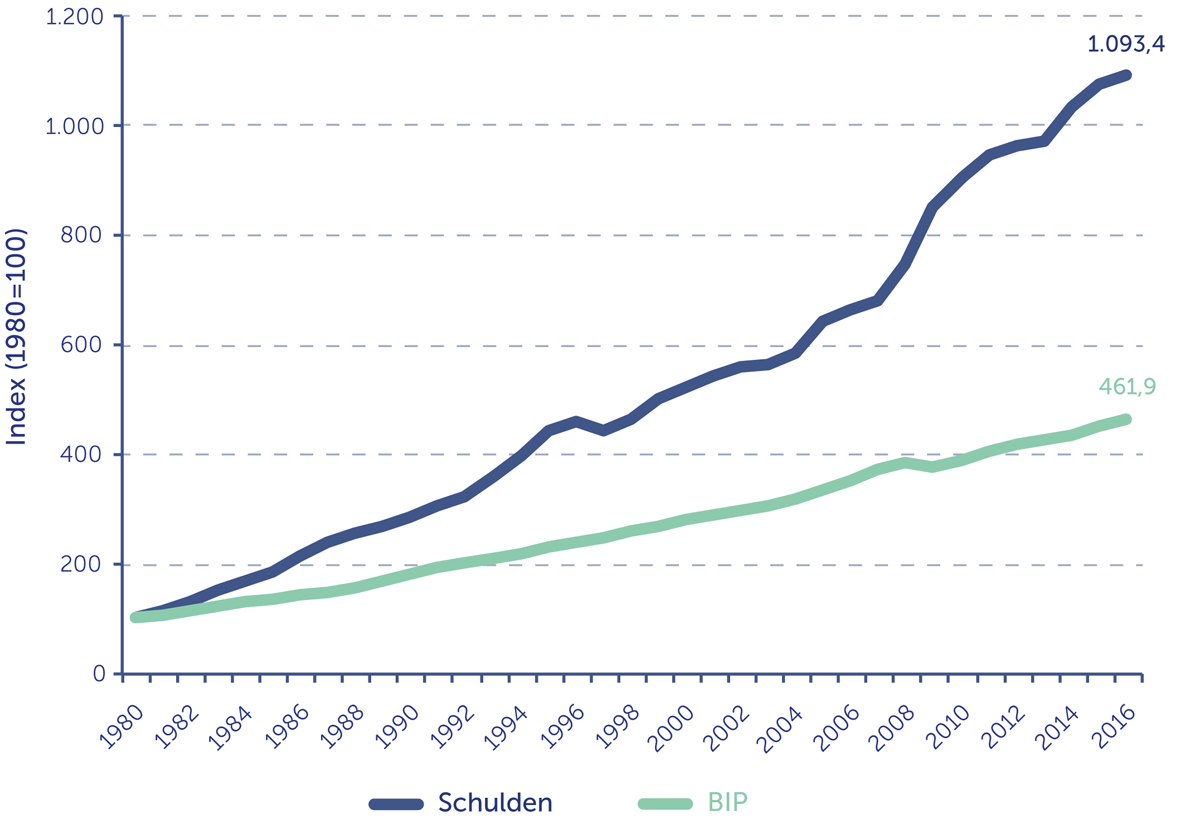

Im Ergebnis hat die öffentliche Hand in den vergangenen Jahren durch die großzügigen Ausgaben erhebliche Schulden angehäuft. Seit 1980 sind die öffentlichen Schulden mehr als doppelt so schnell gewachsen wie die Wirtschaftsleistung (nominell). Das ist ein ziemlich klarer Hinweis darauf, dass nicht alle aufgenommenen Schulden wachstumsfördernd eingesetzt wurden. Während die öffentliche Verschuldung bereits in den 1970er-Jahren schneller gestiegen ist als die Wirtschaftsleistung Österreichs, hat sich die Dynamik nach 2007 noch einmal beschleunigt.

Staatsschulden steigen doppelt so schnell wie das BIP

Abbildung 4: Seit 1980 sind die öffentlichen Schulden mehr als doppelt so schnell gewachsen wie die Wirtschaftsleistung (nominell). Nach 2007 hat sich die Dynamik noch einmal beschleunigt. Quelle: Statistik Austria, OeNB.

Der Politik fehlt es an Disziplin und Anreizen, den Staatshaushalt langfristig stabil aufzustellen. Bei einem Anstieg der Preise von knapp 18 Prozent seit 2007 ist der Schuldenberg heute (2016) mit knapp 300 Milliarden Euro um ganze 60 Prozent höher als noch vor Ausbruch der Krise. Und das, obwohl sich der Staat aufgrund der Zinsentwicklung in den letzten Jahren Milliarden an Zinszahlungen hat sparen können. Ein Teil des Anstiegs lässt sich auf die Ausgaben zur Bankenrettung zurückführen. Diese belaufen sich laut Fiskalrat[1] bis 2016 auf knapp 35 Milliarden Euro und stehen damit für knapp ein Drittel (32 Prozent) des Schuldenanstiegs seit 2007.

Eine Möglichkeit der Kostenkontrolle wäre die Einführung neuer Fiskalregeln. Allerdings greifen die bereits aufgrund der EU-Verträge existierenden Regeln wie Schuldenbremse oder Schuldenobergrenze[2] nicht. Durch die politische Einflussnahme wurden die Regeln bisher großzügig ausgelegt, und trotz zahlreicher Verstöße wurden die vorgesehenen Sanktionen verhindert.

Am Ende wird der gestiegene Schuldenberg wieder von zukünftigen Generationen bewältigt werden müssen. Zusätzlich beschränkt die Politik damit aber auch ihre eigene Handlungsfähigkeit, in künftigen Krisensituationen einem wirtschaftlichen Abschwung entgegenzuwirken.

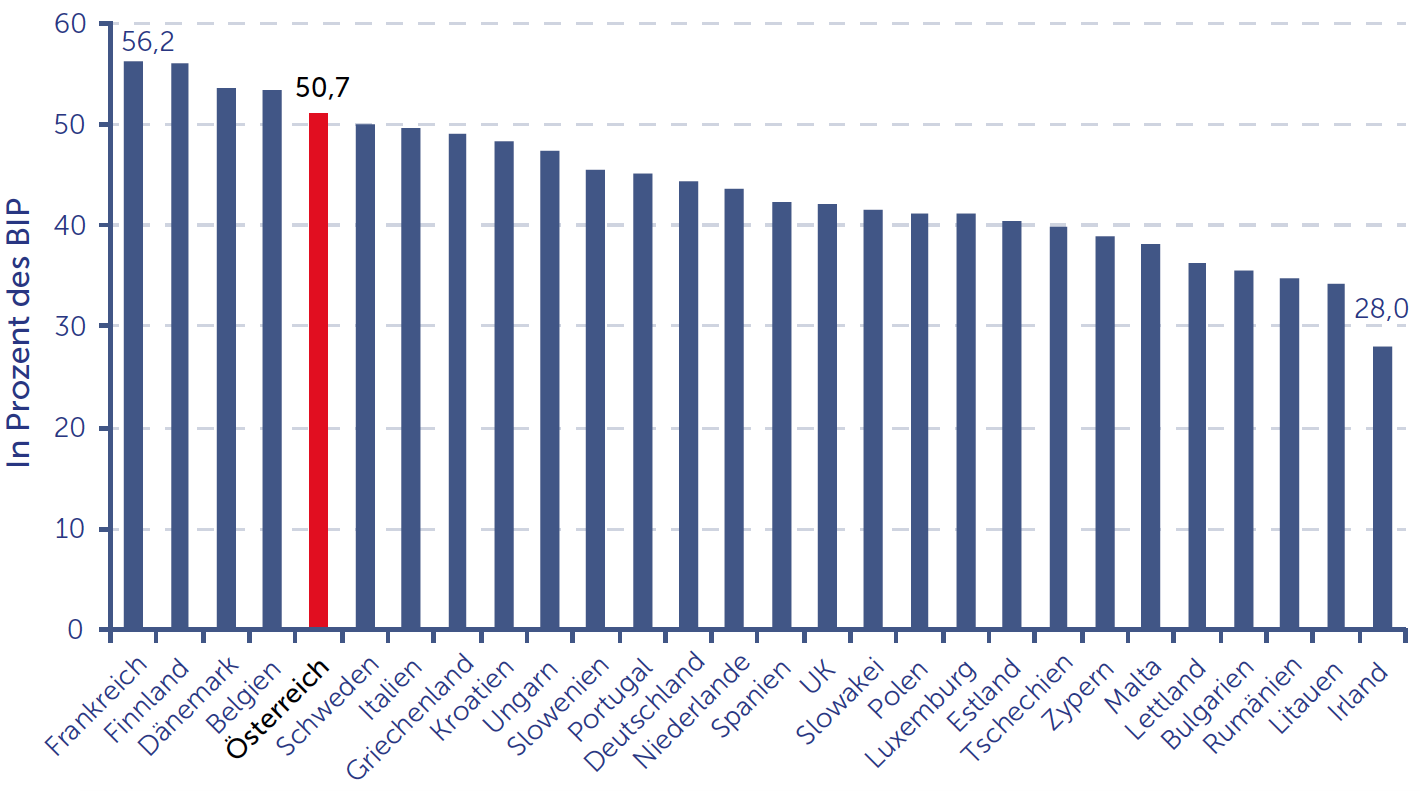

Wohin das viele Geld fließt

Warum aber braucht der Staat so viel Geld und wieso reicht es dennoch nie aus? Die Republik Österreich zählt zu jener exklusiven Gruppe von Ländern, in denen die Ausgaben des Staates bei über 50 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung liegen. Innerhalb der EU lag Österreich 2016 hinter Frankreich, Finnland, Dänemark und Belgien auf Platz fünf.

Staatsausgaben – Österreich zählt zu den Top 5 (2016)

Abbildung 5: Die Republik Österreich zählt zu jener exklusiven Gruppe von Ländern, in denen die Ausgaben des Staates bei über 50 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung liegen. Innerhalb der EU lag Österreich 2016 hinter Frankreich, Finnland, Dänemark und Belgien auf Platz fünf. Quelle: Europäische Kommission.

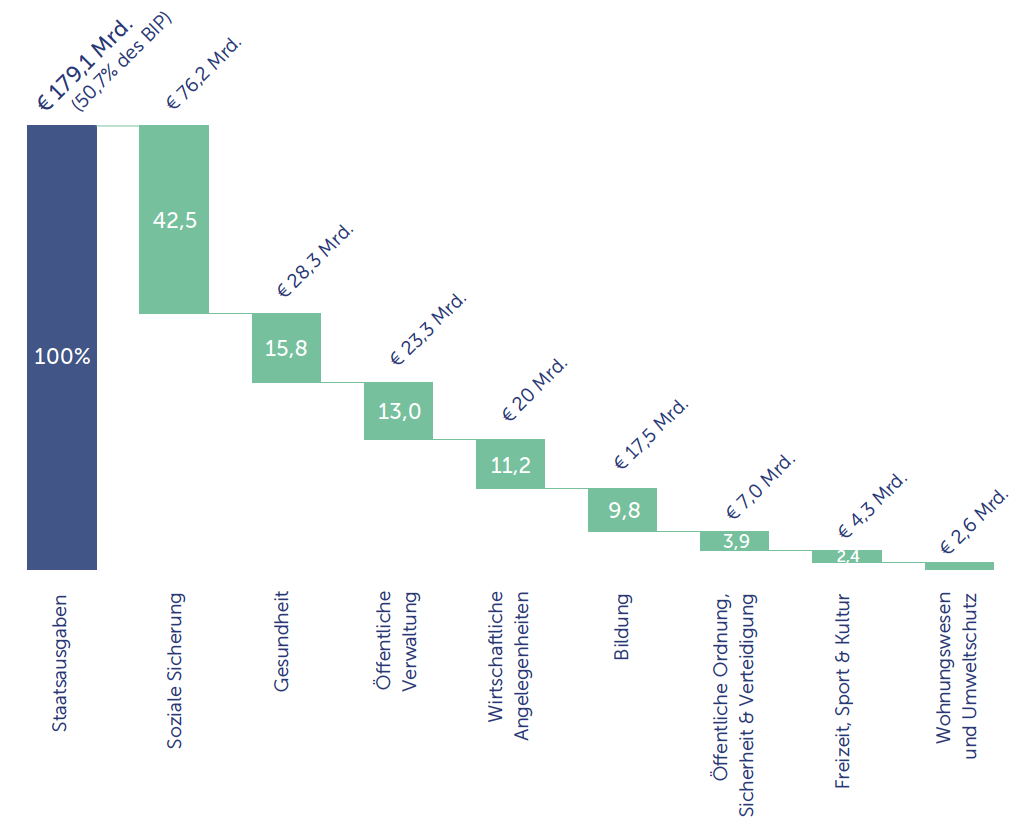

Nun sind hohe Staatsausgaben per se nichts Schlechtes. Relevant ist, wofür das Geld ausgegeben wird. Die mit Abstand größten Posten sind die soziale Sicherung (darunter insbesondere die Pensionen) und die Gesundheit. Beides sind fraglos wichtige Bereiche der öffentlichen Versorgung. Zusammen binden sie aber bereits heute mehr als die Hälfte der gesamten Staatsausgaben.

Wohin die Staatsausgaben fließen (2016, in Prozent der Staatsausgaben)

Abbildung 6: Die mit Abstand größten Posten sind die soziale Sicherung (darunter insbesondere die Pensionen) und die Gesundheit. Zusammen binden diese bereits heute mehr als die Hälfte der gesamten Staatsausgaben. Quelle: Statistik Austria. Anmerkung: Unter die Kategorie Wirtschaftliche Angelegenheiten fallen etwa Ausgaben für Verkehr oder Arbeitsmarktpolitik.

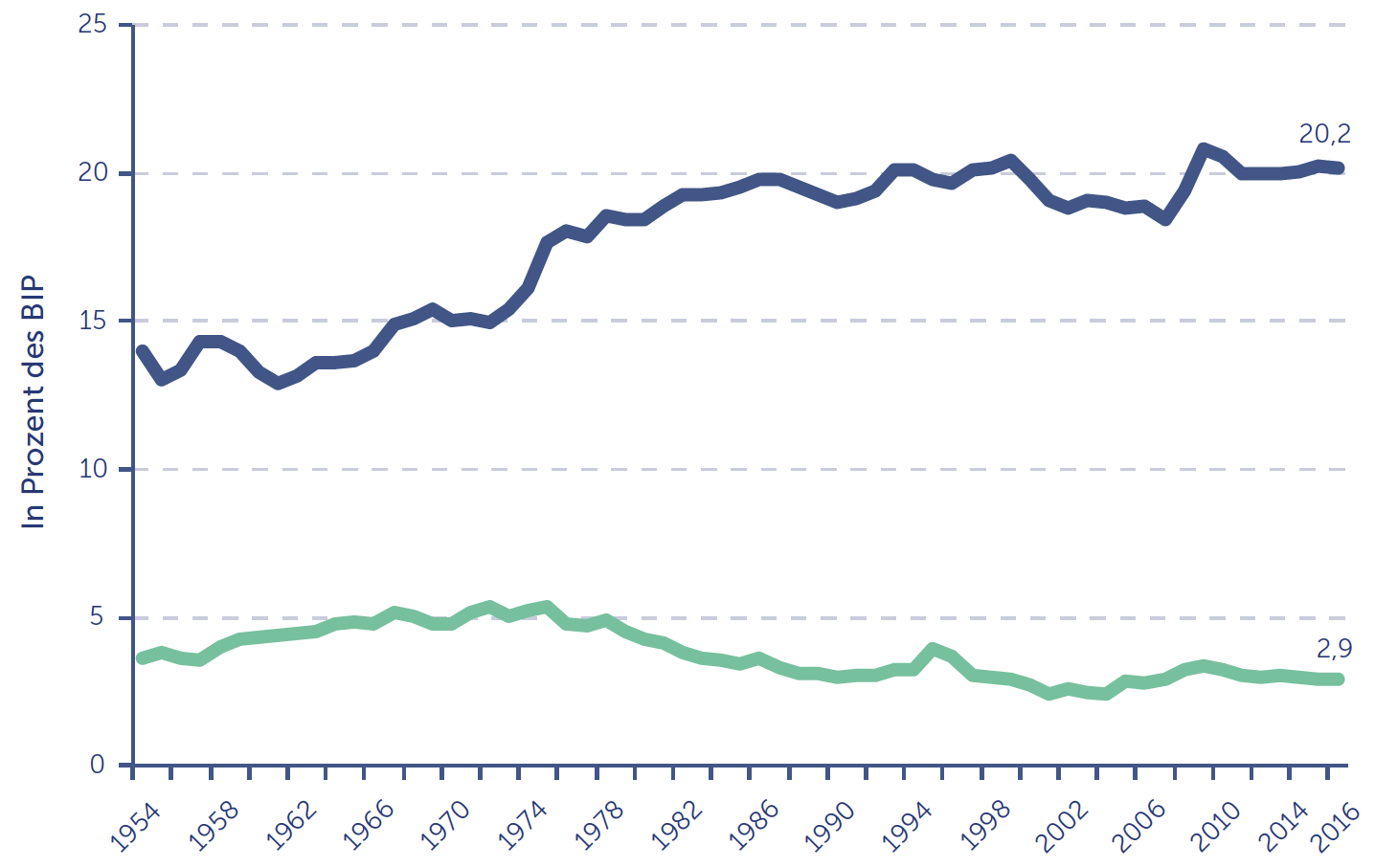

Interessant ist nicht nur die Frage, in welche Bereiche das Geld fließt, sondern auch, ob es sich dabei um öffentliche Investitionen oder um öffentlichen Konsum handelt. Österreich zählt zu jenen Ländern, in denen sehr viel Geld für den öffentlichen Konsum ausgegeben wird. Also für Löhne, Gehälter und Pensionen. In Summe sechsmal mehr als für öffentliche Investitionen. Dabei wird von politischer Seite immer gerne betont, wie wichtig die öffentliche Hand als Investor ist. Tatsächlich spielt sie als Investor eine untergeordnete Rolle, fast neun von zehn investierten Euro kamen 2016 aus privaten Quellen.[3]

Hinzu kommen die öffentlichen Transfers, die dem Gegenwartskonsum dienen. In Summe wird deutlich, dass der Staat nur einen kleinen Teil seiner Ausgaben in die Zukunft investiert, gleichzeitig aber viel Geld zum Erhalt des gegenwärtigen Wohlstands aufwendet. Geschieht dies zunehmend über die Aufnahme von Schulden, konsumiert die Bevölkerung ihren heutigen Wohlstand auf Rechnung jüngerer Generationen.

Staatskonsum – sieben Mal höher als die öffentlichen Investitionen

Abbildung 7: Österreich zählt zu jenen Ländern, in denen sehr viel Geld für den öffentlichen Konsum ausgegeben wird. Also für Löhne, Gehälter und Pensionen. Quelle: Europäische Kommission.

Ein Indiz dafür, wofür in Zukunft vermehrt Geld ausgegeben werden muss, liefert ein Blick in die Entwicklung der Ausgaben der letzten Jahre. Eine hohe Ausgabendynamik im Budget findet sich dabei u. a. in jenen Bereichen, die durch den demografischen Wandel stark beeinflusst werden. Hierzu zählt neben der Gesundheit insbesondere die Altersversorgung. Seit 1995 haben sich die beiden Ausgabenposten nominell mehr als verdoppelt, sind also deutlich schneller gewachsen als die allgemeinen Preise.[4] Die Erfüllung politischer Versprechen aus der Vergangenheit wird also in Kombination mit dem demografischen Wandel die öffentlichen Ausgaben auch weiterhin treiben, während für Zukunftsinvestitionen kaum zusätzliche Mittel vorhanden sein werden.

Warum es bei den Pensionen ein Problem gibt

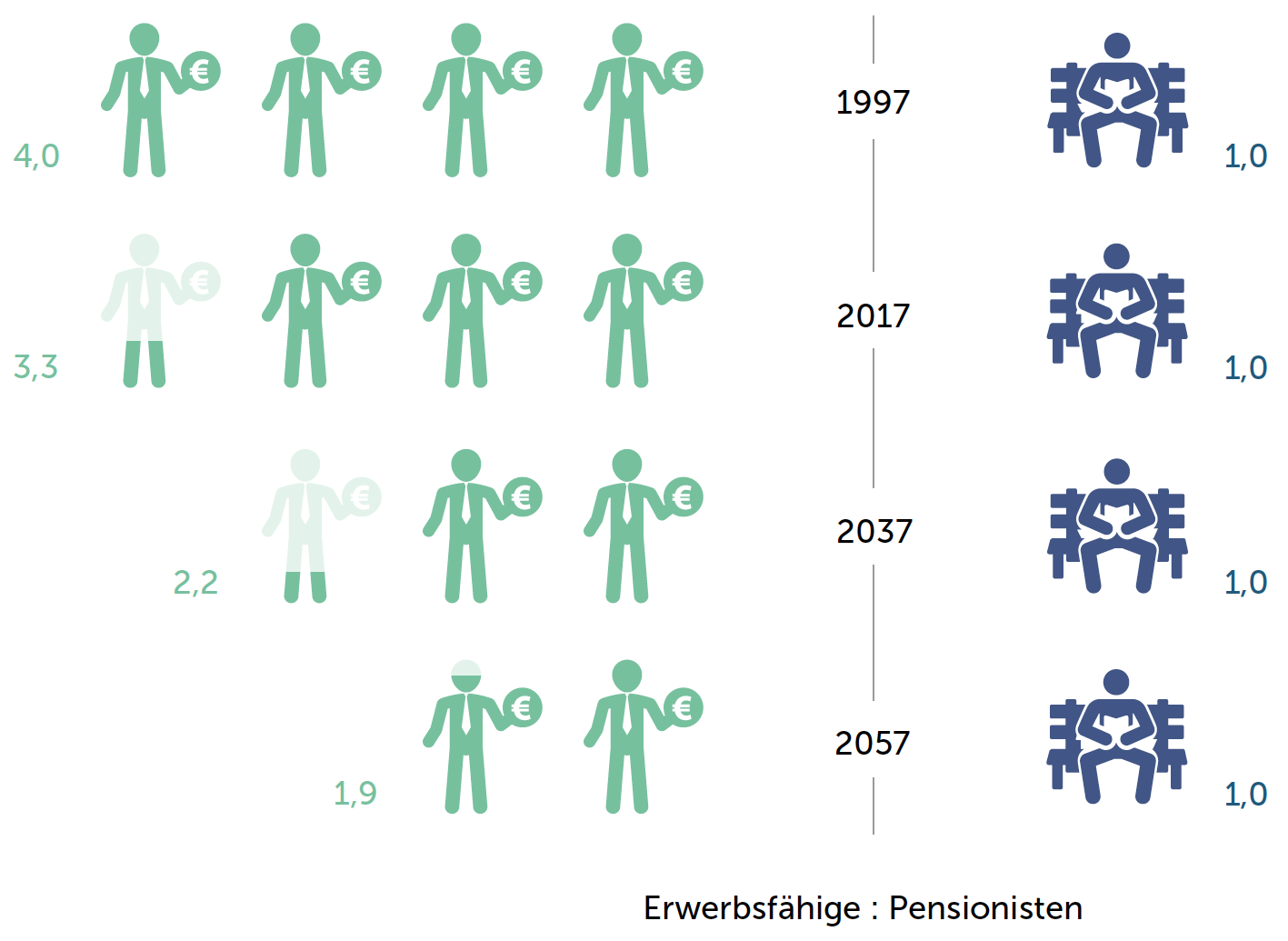

Aber warum steigen die Ausgaben für ältere Menschen so stark? Während in Österreich zu Beginn des Jahrtausends noch vier Bürger im erwerbsfähigen Alter (20 bis 64 Jahre) auf einen über 65-Jährigen kamen, wird das Verhältnis in Österreich 2040 auf etwa zwei zu eins gesunken sein. Das ist kein österreichisches Phänomen, das ist in anderen Ländern genauso. Nur arbeiten die Menschen dort meist entsprechend länger als hierzulande.

Bei gleichbleibendem Pensionsantritt und dem aktuellen Pensionssystem würde das bedeuten, dass nicht mehr vier Beitragszahler wie früher die Pension eines Pensionisten erwirtschaften müssen, sondern zwei.

Entwicklung des Verhältnisses von Erwerbsfähigen und Pensionisten

Abbildung 8: Während in Österreich zu Beginn des Jahrtausends noch vier Bürger im erwerbsfähigen Alter (20 bis 64 Jahre) auf einen über 65-Jährigen kamen, wird das Verhältnis in Österreich 2040 auf etwa zwei zu eins gesunken sein. Quelle: Statistik Austria. Anmerkung: Als erwerbsfähig gelten alle Personen zwischen 20 und 64 Jahren.

Der demografische Wandel spiegelt sich auch längst in den Pensionsausgaben wider. Allein zehn Milliarden Euro werden jährlich fällig, um die Differenz zwischen den Einzahlungen der Aktiven und den Auszahlungen an die Pensionisten zu decken. Inklusive der nicht durch Eigenbeiträge gedeckten Beamtenpensionen summiert sich der budgetäre Aufwand für die Renten auf mehr als 20 Milliarden Euro jährlich, Tendenz stark steigend.

Eine Ursache für diese Entwicklung ist unter anderem, dass jeder, der heute in Pension geht, für einen ins Pensionssystem einbezahlten Euro knapp 2,1 Euro ausbezahlt bekommt. Erst 2040, wenn die Pensionsreform von 2004 voll greifen wird, wird sich das Verhältnis auf eins zu 1,7 Euro verringern.

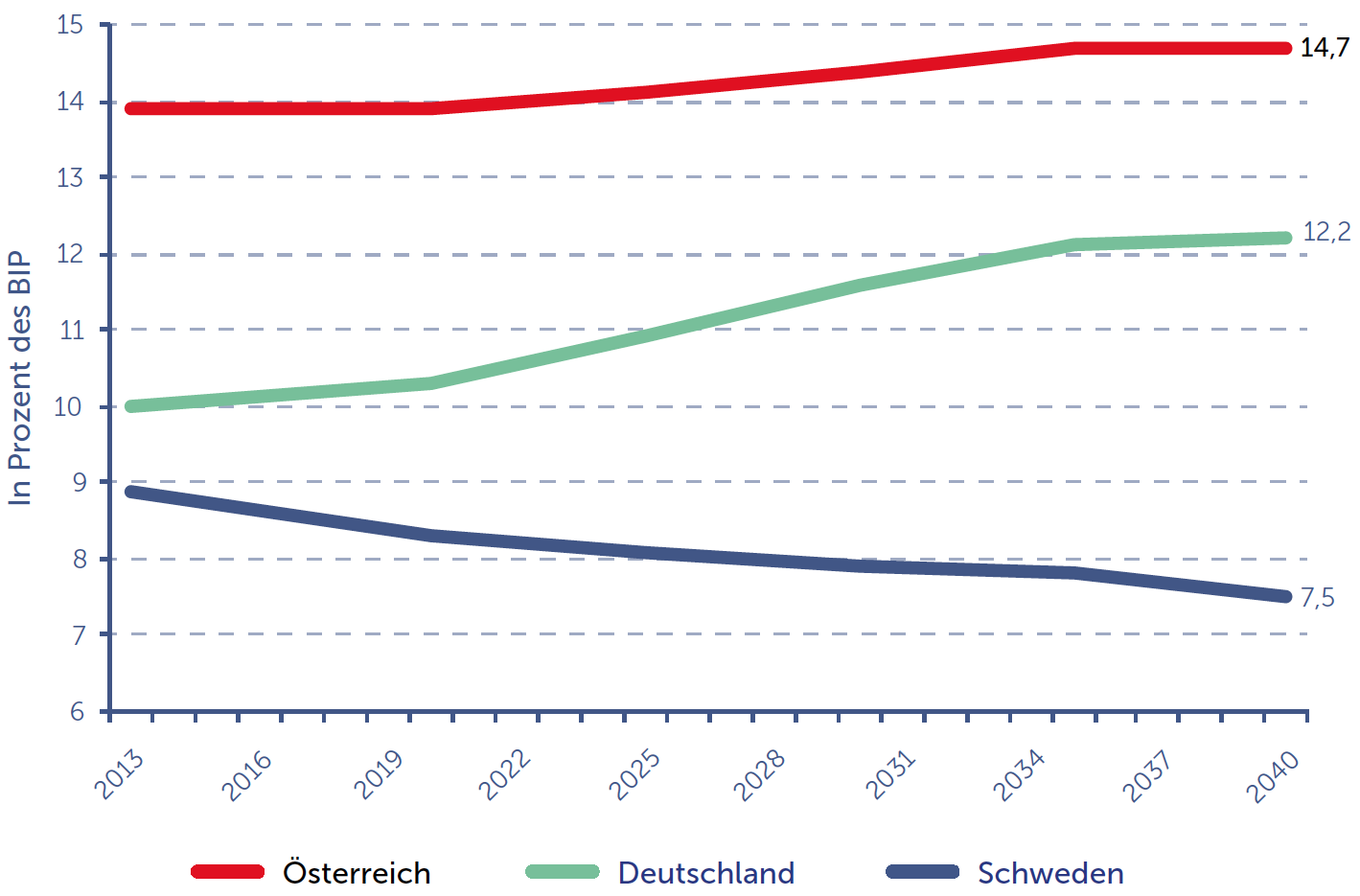

Andere Länder zeigen, dass der Staat auch einen deutlich niedrigeren Anteil seiner Ausgaben für die Finanzierung der Pensionisten aufwenden kann. Wer die Pensionsausgaben von Deutschland und Österreich vergleicht, sieht auf einen Blick, dass sich unser Nachbarland deutlich bescheidener gibt. Gemessen an der Wirtschaftsleistung sind die Pensionsausgaben in Deutschland um 4,0 Prozentpunkte des Bruttoinlandprodukts (BIP) niedriger als in Österreich. Gäben wir uns also mit deutschen Standards zufrieden, wären die jährlichen Pensionsausgaben um 14 (!) Milliarden Euro im Jahr niedriger, als sie das heute sind.

Entwicklung der Pensionsausgaben in Prozent des BIP

Abbildung 9: Andere Länder zeigen, dass der Staat auch einen deutlich niedrigeren Anteil seiner Ausgaben für die Finanzierung der Pensionisten aufwenden kann. Gemessen an der Wirtschaftsleistung sind die Pensionsausgaben in Deutschland um 4,0 Prozentpunkte des Bruttoinlandprodukts (BIP) niedriger als in Österreich. Quelle: Ageing Report 2015, EU-Kommission.

Wieso es weniger Förderungen für die Wirtschaft braucht

Aber nicht nur die Pensionsausgaben belasten das österreichische Budget. So konstatiert der Rechnungshof (2016b, S. 113): „In Österreich besteht ein umfangreiches, historisch gewachsenes Förderungssystem, das durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Akteuren, Fördermitteltöpfen und Förderungsinstrumenten gekennzeichnet ist.“

Problematisch ist, dass es keinen ausreichenden Überblick über die Förderlandschaft gibt, die aus einer Vielzahl von Förderstellen besteht. So fehlt die Kenntnis, inwieweit das viele Geld auch tatsächlich effizient eingesetzt wird. Zusätzlich führt die fehlende Transparenz zu einem teuren Missbrauch für den Steuerzahler. Aufgrund dessen lassen sich Sinn und Zweck der Förderungen sowie ihre Legitimität aus volkswirtschaftlicher Perspektive nicht stichhaltig erörtern.

Jedenfalls nicht nachvollziehbar ist, warum ausgerechnet die österreichischen Unternehmen einen deutlich stärkeren Förderbedarf aufweisen sollten als jene in anderen EU-Ländern.

Handlungsempfehlungen:

Was bei den Staatsfinanzen zu tun ist

AUSGABENBREMSE EINFÜHREN

Die vergangenen Jahrzehnte haben gezeigt, dass Österreichs Politik in Sachen Budgetdisziplin überfordert ist. Um sicherzustellen, dass zumindest in wirtschaftlich guten Jahren Überschüsse anfallen, braucht es eine Ausgabenbremse. Vorbild kann hier Schweden sein: Dort gibt es seit 2010 für den Bund und das Pensionssystem ein Überschussziel von einem Prozent des BIP, welches über einen Konjunkturzyklus hinweg erreicht werden muss. Dadurch bleibt der Staat für aktive Fiskalpolitik handlungsfähig und kann in Krisensituationen gegensteuern. Die dadurch entstandenen Mehrausgaben sind in konjunkturell guten Phasen auszugleichen.

Begleitet wird die Regel von einer Ausgabenbeschränkung. Hierbei wird im Parlament das Budget für mindestens drei Jahre[5] unter der Prämisse des Überschussziels beschlossen. Für Österreich sollte daher Folgendes umgesetzt werden: Ein Haushaltsplan teilt für die kommenden fünf Jahre die öffentlichen Gelder, je nach Bedarf, den Ressorts zu. Dieser Haushaltsplan definiert die maximal zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel für diesen Zeitraum. Das Wachstum der gesamten Ausgaben darf dabei die allgemeine Teuerung nicht übersteigen. Dank der sinkenden Zinsbelastung sind laut Bundesministerium für Finanzen[6] die Ausgaben des Bundes insgesamt bis 2020 mit einer Entwicklung unterhalb der Inflation prognostiziert. Die Einhaltung ist also durchaus im Rahmen des Möglichen. Durch der Regel auch in einem normalen Zinsumfeld realisierbar.

Wie die Gelder zwischen den Ressorts genau verteilt werden, obliegt der politischen Entscheidung. Die Prognosen des Finanzministeriums zeigen, dass nicht alle Posten die gleiche Kostendynamik aufweisen. So kann die Politik aufgrund der demografischen Entwicklung beispielsweise einem Ressort einen stärkeren Zuwachs gewähren (Pensionen). Dazu muss aber gleichzeitig sichergestellt sein, dass die Entwicklung in anderen Bereichen schwächer ausfällt. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Gesamtausgabenentwicklung nicht oberhalb der Inflation liegt.

Sollte es zu einer Überschreitung des Budgets innerhalb eines Ressorts kommen, setzt ein automatischer Anpassungsmechanismus ein. Dieser passt das Budget für die darauffolgenden Jahre dahingehend an, dass die Ausgaben innerhalb von fünf Jahren wieder die Zielwerte erreichen. Dabei kann das Ressort selbst darüber entscheiden, an welcher Stelle die Kürzungen im eigenen Bereich erfolgen sollen.

Zudem ist die Ausgabenbremse in der Verfassung zu verankern. Erfahrungen aus Deutschland, aber auch der Schweiz, zeigen, dass damit Regelverstöße verringert werden.

ANSTIEG DER PENSIONSKOSTEN DÄMPFEN

Um Ältere länger im Arbeitsprozess zu halten, ist das gesetzliche Pensionsalter an die steigende Lebenserwartung anzupassen (Pensionsautomatik). Auf diese Weise wirken die Abschläge für Frühpensionen länger, wodurch der Anreiz für Arbeitnehmer steigt, später in Pension zu gehen. Dadurch wird es auch schwieriger, dass sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber einvernehmlich auf einen vorzeitigen Ruhestand „verständigen“.

PENSIONSPRIVILEGIEN STREICHEN

Die Pensionen der Bundesbeamten sind deutlich rascher an das ASVG-System (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz) anzupassen. Derzeit orientiert sich die Pensionshöhe im ASVG an den Einkommen der vergangenen 40 Jahre, für die Berechnung der Pensionen der Bundesbeamten werden aktuell die letzten 17 Jahre herangezogen. Bei den Beamten wird die volle Durchrechnung, die niedrigere Pensionen zur Folge hat, erst 2028 erreicht werden – das ist zu spät. Eine Umstellung sollte bis 2021 abgeschlossen sein.

Der Bund muss den Druck auf Länder erhöhen, die das Pensionsrecht der Landesbeamten noch nicht geändert haben. Vor allem in Wien dauert es nach jetzigem Stand bis 2042, bis der Durchrechnungszeitraum 40 Jahre beträgt. Das ist keinem Bürger zu erklären, warum die Landesbeamten hier bessergestellt werden sollten als andere Arbeitnehmer. Ebenfalls säumig in diesem Bereich ist Kärnten. Die Länder werden immer wieder mit Finanzierungswünschen beim Bund vorstellig, das Finanzministerium müsste die Auszahlung konsequent an die Umsetzung bereits zugesagter Reformen knüpfen.

DAS FRAUENPENSIONSALTER RASCH AUF 65 ANHEBEN

Das derzeitige AntrittsalterDas gesetzliche Antrittsalter von Frauen wird in Österreich bis 2033 stufenweise auf 65 Jahre angehoben und damit an jenes der Männer angeglichen. Das tatsächliche Antrittsalter liegt aktuell für Männer bei circa 62, für Frauen bei 61 Jahren. More der Frauen liegt bei 60 Jahren. Das führt dazu, dass Frauen oftmals nur sehr niedrige Pensionen bekommen, weil ihnen im Vergleich zu den Männern die letzten fünf Arbeitsjahre „genommen“ werden – und das sind in der Regel jene, in denen Österreichs Arbeitnehmer am meisten verdienen. Das Frauenpensionsalter sollte daher so früh wie rechtlich möglich schrittweise von derzeit 60 auf 65 Jahre angehoben werden. Nach derzeitigem Stand der Dinge ist dies erst im Jahr 2033 abgeschlossen.

TRANSPARENTE FÖRDERDATENBANK DURCHSETZEN

Ein transparenter Überblick verbessert die Effizienz schon dahingehend, dass klar wird, was überhaupt öffentlich gefördert wird. Förderungen würden aufeinander abgestimmt, Mehrfachförderungen verhindert und darüber hinaus würde die Wirksamkeit der Förderungen überprüft werden können. Förderungen ohne nachweisbare Wirkung könnten somit gestrichen, unberechtigterweise mehrfach ausbezahlte Förderungen einbehalten werden. Eine erhöhte Steuerautonomie in Kombination mit einer No-Bailout-Klausel[7] würde die Förderlust der Länder bereits dämpfen, da die Gelder vermehrt direkt beim Bürger eingehoben werden müssten. Darüber hinaus sollte ein rechtlicher Rahmen geschaffen werden, dass der Bund im Zuge des Finanzausgleichs Ertragsanteile der Gebietskörperschaften im Ausmaß jenes Fördervolumens einbehält, welches vergeben, aber nicht vollständig in der vorgesehenen Transparenzdatenbank eingetragen wurde.

FÖRDERUNGEN FÜR UNTERNEHMEN DEUTLICH REDUZIEREN

Für Österreichs wettbewerbsfähige Unternehmen sollte es verkraftbar sein, das Fördervolumen zumindest auf oder sogar unter den europäischen Schnitt zu senken. Bereits 2008 sah das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) so „potentielle Effizienzreserven durch einen allgemeinen Förderungsabbau“ von 3,5 bis fünf Milliarden Euro.[8] Im Gegenzug zu den Einsparungen im Förderwesen könnte es zu steuerlichen Entlastungen der Unternehmen kommen, womit erfolgreiche Unternehmen gestärkt und weniger erfolgreiche vom Markt verschwinden würden. Damit würde der öffentliche Eingriff weniger verzerrend wirken, dies würde die Produktivität und langfristig auch Wachstum und Beschäftigung stärken.

Fußnoten

- Fiskalrat (2016). ↩

- Die Schuldenbremse besagt, dass das strukturelle (um Konjunktur und Sondereffekte bereinigte) Defizit 0,5 Prozent der Wirtschaftsleistung in einem Jahr nicht überschreiten darf. Liegt die gesamte Schuldenquote über 60 Prozent des BIP, greift die Schuldenobergrenze, und die Staatverschuldung sollte pro Jahr mit einem Zwanzigstel der Schuldenquote, die über 60 Prozent liegt, reduziert werden. ↩

- Europäische Kommission (2017a). ↩

- Ein weiterer Kostentreiber waren die Ausgaben für allgemeine Angelegenheiten der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes. Darin enthalten sind beispielsweise Förderungen. ↩

- Das dritte Jahr wird laufend jedes Jahr ergänzt. ↩

- BMF (2016). ↩

- Die No-Bailout-Klausel verbietet es Gebietskörperschaften, für die Schulden anderer Gebietskörperschaften einzustehen. ↩

- Pitlik et al. (2008). ↩

Mehr interessante Themen

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah

Verloren im Papierdschungel: Die erdrückende Last der Bürokratie

Fast schon im Wochentakt schlagen bei den Unternehmen neue Regeln auf. Es kann schon längst nicht mehr als EU-Bashing gelten, den Regelungswahn der Brüsseler Schreibtischakrobaten als unmäßig zu kritisieren. Wir werfen einen Blick in die Giftküche der Bürokratie.

Einschätzung der Wahlprogramme zur Nationalratswahl 2024

Schwerpunkt 1: Mehr Wachstum braucht das Land! Wirtschaftswachstum ist in Österreich zu einem Fremdwort geworden. Nicht nur in der Statistik und in den Prognosen der Institute ist es inzwischen weitgehend der Stagnation gewichen. Auch in den Wahlprogrammen der Parteien kommt es kaum noch vor. Man sollte ja erwarten, dass ein Land, dessen reales Br

Wie wir die Wohnungsnot lösen

Wohnen ist in Österreich nicht teurer als in anderen europäischen Ländern. Die Wohnkostenbelastung liegt unter dem EU-Schnitt. Und doch gibt es Verbesserungsbedarf: Künftige Regierungen sollten den Aufbau von Wohneigentum in der Mitte der Gesellschaft erleichtern, den geförderten Mietmarkt treffsicherer machen und dafür sorgen, dass ausreiche