Wie der Staat in den Markt eingreift und wohin das führt

- 24.02.2014

- Lesezeit ca. 2 min

Wie Politik und Mietrecht den Wohnungsmarkt außer Kraft setzen und drei Vorschläge für leistbare vier Wände

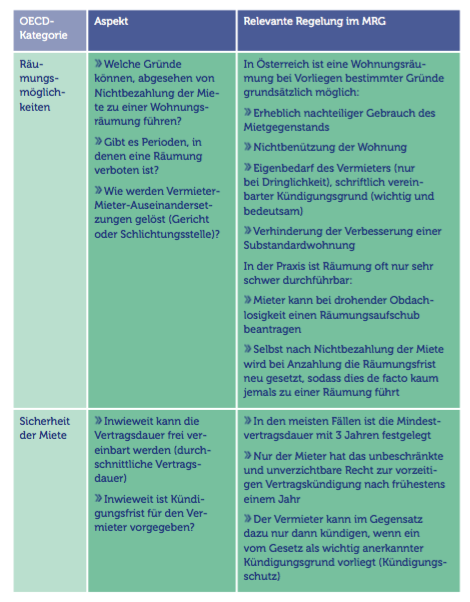

Das Mietrechtsgesetz (MRG) ist, wie erwähnt, nicht nur höchst komplex und verwirrend („Sachverständigenförderungsgesetz“), sondern führt laut OECD auch dazu, dass wir in Österreich einen der am strengsten regulierten Mietmärkte der Welt haben.

Die OECD hat zur Bewertung und zum internationalen Vergleich der Regulierungsintensität zwei Indikatoren definiert: Den Rent-Control-Indicator und den Tenant-Landlord-Indicator.

Der Rent-Control-Indicator stellt dar, inwieweit die anfänglichen Miethöhen kontrolliert werden und wie flexibel Mietzinsanpassungen vorgenommen werden können. In der Abbildung 23 sind die wichtigsten Aspekte des OECD-Rent-Control-Indicators und jeweils relevante MRG-Regelungen dargestellt.

Die Regulierungen des MRG im Lichte des OECD-Rent-Control-Indicators

Abbildung 23. Quelle: Eigene Darstellung

Der Tenant-Landlord-Indicator misst, welche Räumungsmöglichkeiten für den Vermieter bestehen, wie die Mieteinbringung gesichert werden kann und welche Kautionsbestimmungen bestehen. In der Abbildung 24 sind die wichtigsten Aspekte des OECD-Rent-Control-Indicators und jeweils relevante MRG-Regelungen dargestellt.

Die Regulierungen des MRG im Lichte des OECD-Tenant-Landlord-Indicators

Abbildung 24. Quelle: Eigene Darstellung

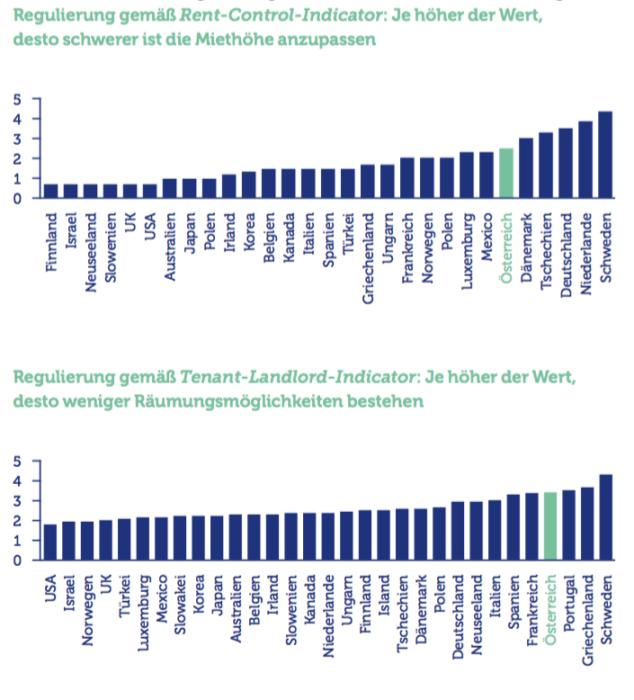

Der Umfang und die Strenge dieser Regulierungen lässt Österreich sowohl beim Rent-Control-Indicator als auch beim Tenant-Landlord-Indicator einen Spitzenplatz belegen:

Die österreichische Regulierungsintensität im internationalen Vergleich

Abbildung 25. Quelle: OECD (2011a)

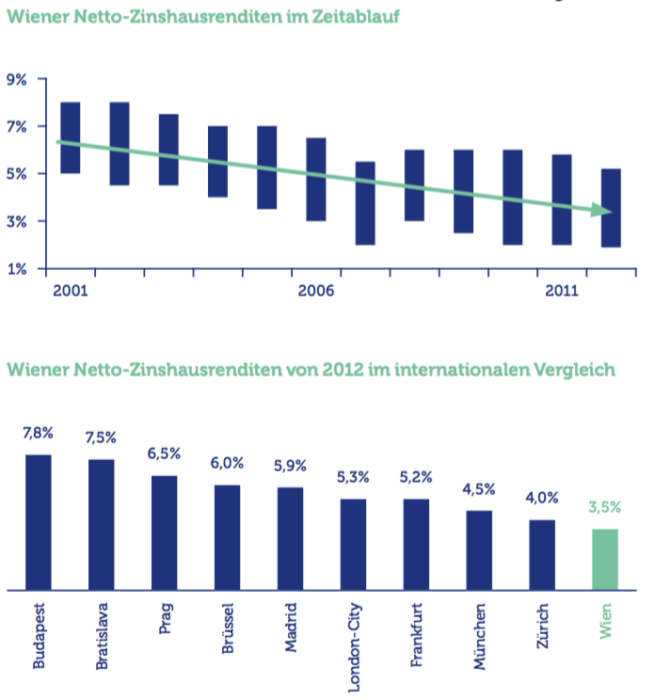

Eine unmittelbare Folge der strengen Mietregulierungen ist, dass mit Investitionen in Häuser kaum eine Realrendite (Nominalrendite nach Abzug der Inflation) zu erzielen ist. Jedenfalls nicht mit jenen Immobilien, deren Mietverträge in den Vollanwendungsbereich des MRG fallen (z. B. ein typisches Wiener Zinshaus). Die Rendite eines Hauses ergibt sich nämlich aus dem Verhältnis zwischen Kaufpreis und den kapitalisierten Mieterträgen. Wenn nun die Immobilienpreise sehr stark gestiegen sind und die Mieten diese Marktentwicklung aufgrund der Regulierungen nicht oder nur abgeschwächt bzw. zeitverzögert nachvollziehen konnten, drückt dies die Realverzinsung des eingesetzten Kapitals nach unten. Genau das war in Wien der Fall (siehe Abbildung 10), sodass sich dort die Renditen stetig nach unten bewegt haben und heute zu den niedrigsten in ganz Europa zählen.

Wiener Zinshausrenditen im Zeitablauf und internationalen Vergleich

Abbildung 26. Quelle: Colliers, EHL

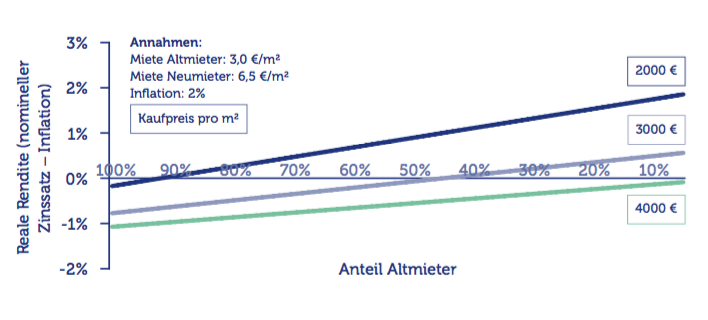

Die Abbildung 27 illustriert diese Problematik anhand der Eckwerte eines typischen Wiener Zinshauses: Die Linien zeigen je nach Kaufpreis die erzielbare Realrendite, in Abhängigkeit vom Anteil der Altmieter in diesem Zinshaus.

Zinshausrendite nach Anteil Altmieter

Abbildung 27. Quelle: Eigene Darstellung

Wie man sieht, liegt die Realrendite bei einer angenommenen Inflation von zwei Prozent, selbst ohne Altmieter, je nach Kaufpreis lediglich bei null bis 1,9 Prozent. Und dies, obwohl hier keine Steuern, Instandhaltungskosten, Mietausfallswagnis etc. berücksichtigt wurden, die die Rendite realistischerweise weiter reduzieren würden. Derartige Renditeaussichten locken eher keine Spekulanten oder Heuschreckenfonds an. Die unablässig steigenden Immobilienpreise sind eher darauf zurückzuführen, dass in Zeiten von Bankenkrisen und Niedrigstzinsen Ersparnisse unter Missachtung von Renditeüberlegungen in „Betongold“ geleitet werden, um für den Fall eines Crashes zumindest ein Dach über dem Kopf zu haben (mehr dazu unten).

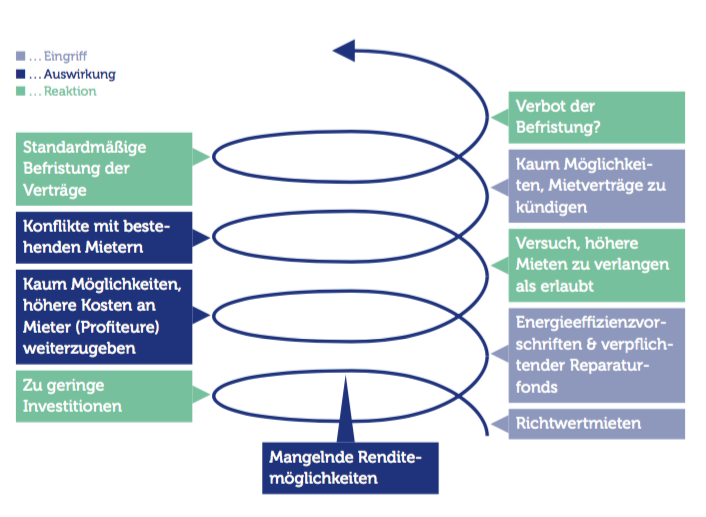

Die mangelnde Möglichkeit für den Eigentümer, Investitionen in die Bausubstanz durch Mietpreisanpassungen refundiert zu bekommen, reduziert naturgemäß den Anreiz für ihn, diese Investitionen zu tätigen. Dadurch drohen die Häuser nicht nur optisch, sondern auch in puncto Energieeffizienz zu verlottern und so zusehends an Wohnqualität zu verlieren. Der Staat reagiert mit weiteren Vorschriften und Regulierungen und es entsteht eine Interventionsspirale, wie anhand der Abbildung 28 illustriert werden soll.

Interventionsspirale durch das MRG

Abbildung 28. Quelle: Eigene Darstellung

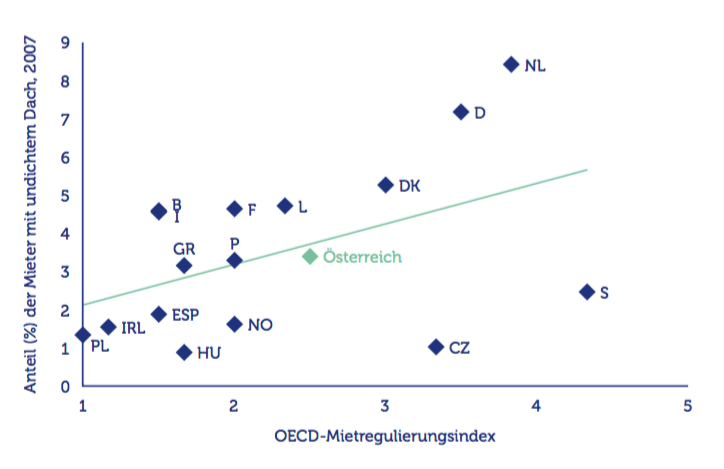

Der negative Zusammenhang zwischen Regulierungsintensität und Qualität der Bausubstanz zeigt sich laut OECD auch im internationalen Vergleich:

Mietregulierung und Qualität der Bausubstanz

Abbildung 29. Quelle: OECD (2011)

Ein Beispiel, wie es anders funktionieren kann, ist das sogenannte „Contracting“. Hier kann der Vermieter energieeffizienzsteigernde Investitionen in Form von höheren Mieten weitergeben, wobei die Mieter von niedrigeren laufenden Energiekosten profitieren. Derartige Regelungen sind laut Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG) im gemeinnützigen Wohnbau erlaubt, während sie für gewerbliche Eigentümer, die dem MRG unterstehen, nicht zulässig sind.

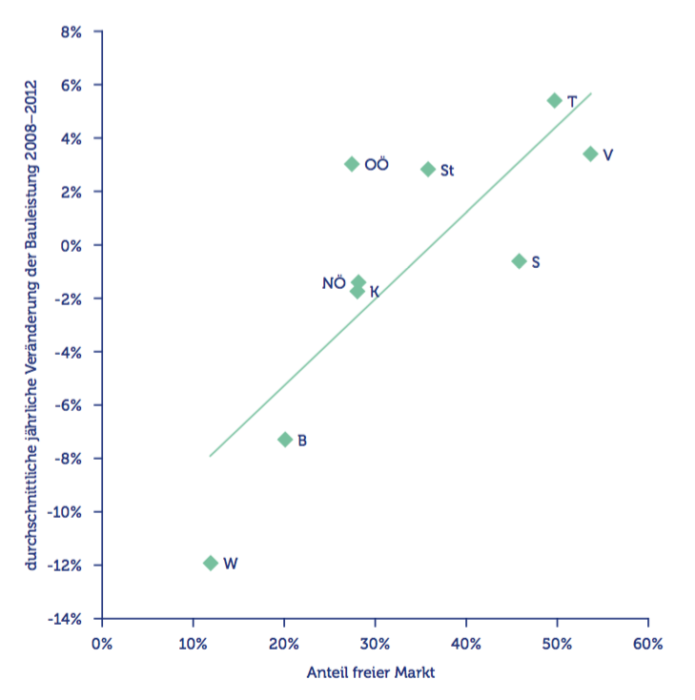

Nun könnte man einwenden, die Regulierung sei notwendig gewesen, um die Preise zu dämpfen. Tatsächlich sind die Preise allerdings im regulierten Bereich fast genauso stark gestiegen wie im freien Markt (siehe Abbildung 13). Die beste Abhilfe gegen steigende Preise ist eine erhöhte Bauleistung. Diese steht, wie man in der Abbildung 30 sehen kann, in sehr engem (aber nicht zwingend kausalem) Zusammenhang mit dem Anteil an freiem Markt pro Bundesland. Mit anderen Worten: Je höher der Anteil des freien Markts pro Bundesland ist, desto höher die Bauleistung und desto geringer waren die Preissteigerungen.

Freier Markt und Bauleistung pro Bundesland

Abbildung 30. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Daten von Statistik Austria

Wenn die Preise künstlich niedrig gehalten werden, können sie natürlich nicht die wahre Knappheit signalisieren. Daraus resultiert eine ganze Reihe von Fehlanreizen. So können die künstlich niedrigen Mieten in einer attraktiven Wohngegend dazu führen, dass noch mehr Leute dorthin strömen und so eine bestehende Knappheit weiter verstärken. Außerdem reduzieren die künstlich stabilisierten Preise die Mobilität auf dem Wohnungsmarkt, da dadurch der Anreiz weitgehend verloren geht, die Wohnung dem laufenden Einkommen anzupassen.

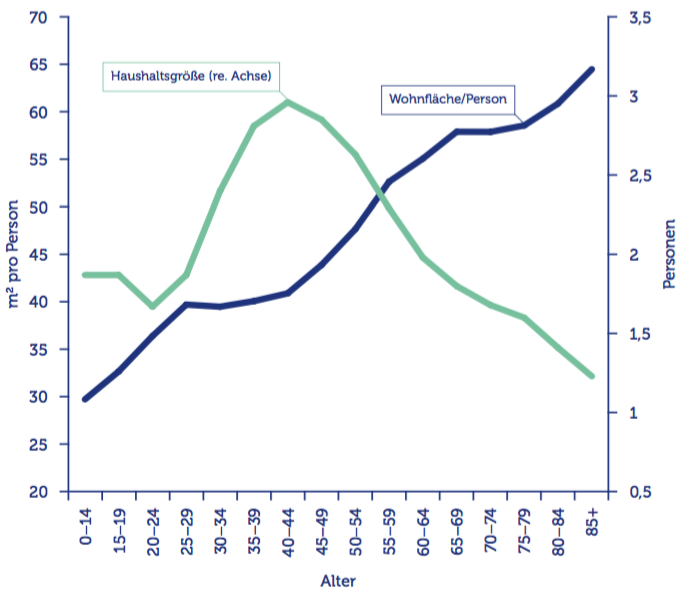

Hohe Mobilität und Umschlag sind allerdings entscheidend für eine hohe Markteffizienz, denn so steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Angebot und Nachfrage treffen, dass also jeder Wohnungssuchende eine passende Wohnung findet. Dass Mobilität und Umschlag in Österreich suboptimal sind, zeigt sich sehr anschaulich an der sogenannten altersbedingten Flächennachfrage, also an der Quadratmeteranzahl, die jeder Altersgruppe durchschnittlich zur Verfügung steht. Diese Kennzahl steigt in Österreich von ca. 30 m² im Kindesalter auf ca. 65 m² bei den 85-Jährigen linear steil an.

Altersbedingte Flächennachfrage und Haushaltsgröße

Abbildung 31. Quelle: Statistik Austria

Andererseits entwickelt sich die durchschnittliche Haushaltsgröße in Österreich mit dem Alter naturgemäß genau umgekehrt. Es gibt also offensichtlich keinen Anreiz, bei sinkender Haushaltsgröße die Wohnung zu wechseln. Dieser sogenannte „Lock-in-Effekt“ ist typisch für ineffiziente Mietmärkte: Ältere Menschen in großen und günstigen Wohnungen nehmen jungen Familien nicht aus Rücksichtslosigkeit und Egoismus den Wohnraum weg, sondern sind quasi in ihrer Altwohnung gefangen: Nicht nur ist ein Umzug kostspielig, sondern die laufenden Kosten einer neuen und kleineren Wohnung wären überdies auch noch höher als bei der bestehenden.

Die Kurve der altersbedingten Flächennachfrage sieht in Deutschland gemäß Untersuchungen des IW Köln sehr ähnlich aus wie in Österreich, allerdings ist sie dort weit weniger steil, sodass deutsche Pensionisten über ca. 15 m² weniger Wohnfläche verfügen als die österreichischen. Weiters konnte das IW Köln zeigen, dass die altersbedingte Flächennachfrage über mehrere Jahre stabil ist, es also keinen sogenannten Kohorteneffekt gibt[1].

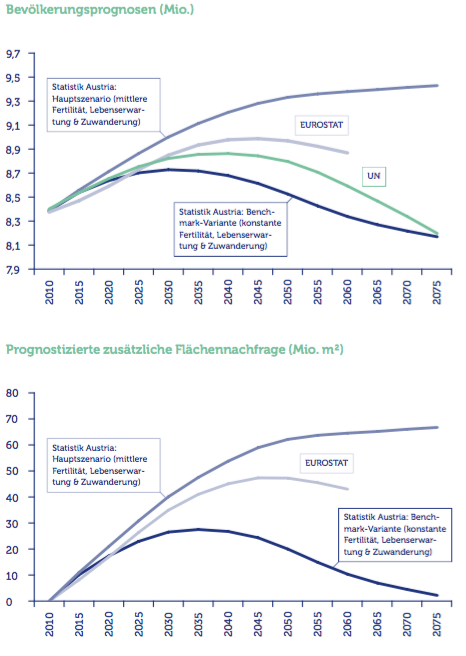

Anhand der altersbedingten Flächennachfrage und einer generellen demografischen Entwicklung können wir nun den zusätzlichen Gesamtflächenbedarf für die Zukunft prognostizieren.

Prognose des Flächenbedarfs

Abbildung 32. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Statistik Austria, EUROSTAT und UN

Bemerkenswert ist, dass die zusätzliche Flächennachfrage nach anfänglichem Wachstum in allen Szenarien spätestens ab 2045 sinkt, außer im Hauptszenario der Statistik Austria. Das bedeutet, dass innerhalb der nächsten 30 Jahre ca. 50 Millionen m² Wohnfläche zusätzlich erstellt werden müssen, um das Preisniveau durch ausreichendes Angebot nachhaltig stabilisieren zu können. Die Devise lautet also: bauen, bauen, bauen. Und dies so nachfrageorientiert und flexibel, dass damit angesichts der später sinkenden Flächennachfrage nicht der Leerstand von morgen produziert wird.

Dass politische Planung in der Lage sein wird, diese Herausforderung zu meistern, ist zu bezweifeln. Behindert und verteuert sie doch bereits heute durch gut gemeinte Eingriffe, ineffiziente Raumplanung und exzessive Bauvorschriften/-auflagen den Neubau von Wohnraum.

Die Flächenwidmung: Mittel gegen Wildwuchs oder Wachstumsbremse?

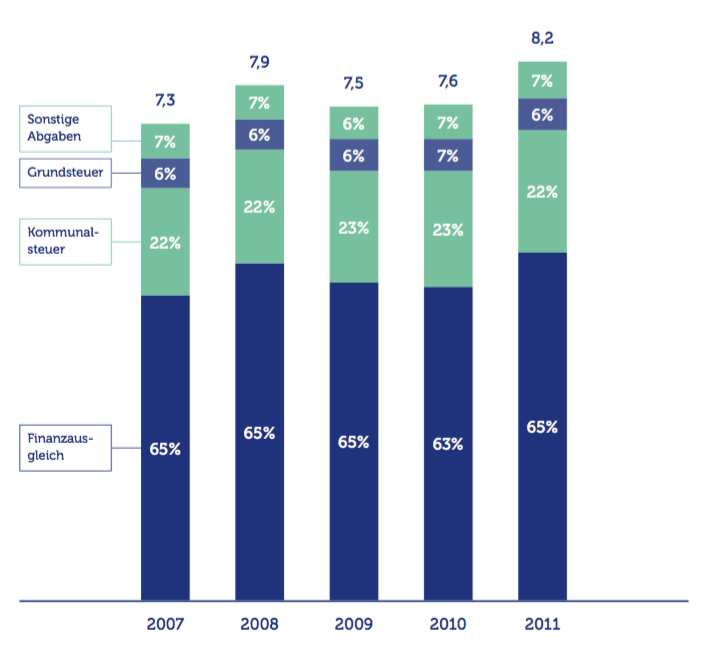

Österreichische Gemeinden beziehen ihre Abgabenerträge zu ca. zwei Dritteln aus dem Finanzausgleich. Das restliche Drittel stammt aus direkten Kommunal- und Grundsteuern sowie sonstigen Gemeindeabgaben.

Abgabenerträge der Gemeinden ohne Wien (Mrd. Euro)

Abbildung 33. Quelle: Kommunalkredit (2012)

Gemeinsam ist all diesen Einnahmequellen, dass sie direkt oder indirekt von den Flächenwidmungsarten auf dem Gemeindegebiet abhängen: Kommunalsteuer wird bezahlt, wenn Betriebe sich auf einem Gemeindegebiet ansiedeln. Dies können sie nur, wenn es entsprechend gewidmetes Bauland gibt. Die Höhe des Finanzausgleichs bemisst sich hauptsächlich nach der Einwohneranzahl auf dem Gemeindegebiet, welche wiederum nur bei Verfügbarkeit von Bauland wachsen kann. Die Grundsteuer hängt sogar direkt von der Art der Widmung ab, da bebautes Bauland über einen erhöhten Einheitswert mit einer höheren Grundsteuer verbunden ist als beispielsweise Grünland. Die Art der Flächenwidmung in Österreich ist ausschließlich Gemeindekompetenz und aufgrund des geringen Freiraums bei der Gestaltung der Abgaben – die Gemeinde hat beispielsweise im Gegensatz zur Schweiz keinen Einfluss auf die Höhe der Einkommensteuern und kann nicht eigenständig über die Einkünfte daraus verfügen – besteht ein großer Anreiz, möglichst viel Bauland zu widmen. Die große Abhängig- keit der Gemeindefinanzen von der Flächenwidmung bei kaum vorhandenen Kontrollmechanismen (in der Schweiz muss beispielsweise über jede Umwidmung abgestimmt werden) öffnet politischer Willkür Tür und Tor. Das führt tendenziell auch dazu, dass Grünland auch mit der Hoffnung auf zusätzliche Einnahmen in Bauland umgewidmet wird. Die kommunalen Kassen füllen sich aber erst dann, wenn tatsächlich gebaut wird, was in vielen Fällen nicht passiert, wie die hohen Baulandreserven zeigen.

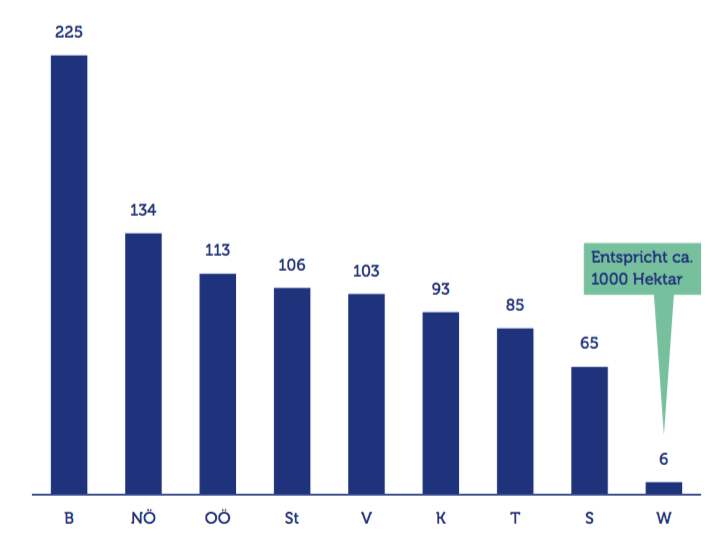

Selbst Wien hat mit sechs m²/Einwohner (entspricht ca. 1000 Hektar, also ca. 1000 Fußballfeldern) noch beträchtliche Reserven.

Baulandreserven je Bundesland 2011 (m²/Einwohner)

Abbildung 34. Quelle: Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft (2011)

Könnte man den zuvor prognostizierten Flächenbedarf der Zukunft auf diesen Reserven unterbringen? Mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit ja (Details siehe Anhang). Bei einer vernünftigen Bebauungsdichte ist dies selbst in Wien mindestens bis zum Jahr 2030 möglich. In den anderen Bundesländern sind die Baulandreserven noch wesentlich größer und das Bevölkerungswachstum eher gering, sodass das Bauland dort ebenfalls keine bindende Restriktion für die Bautätigkeit darstellt.

Die Tatsache also, dass in Österreich offensichtlich genügend Flächen vorhanden und die Preise trotz beachtlicher Bauleistung gestiegen sind, lässt darauf schließen, dass die politische Bürokratie am Bedarf vorbei gewidmet hat oder andere Restriktionen für den Neubau bindend sind.

Eine dieser weiteren Restriktionen sind die exzessiven Bauvorschriften, die die Kosten der Bautätigkeit künstlich in die Höhe treiben.

Die Bauvorschriften und -normen: Nützt’s nichts, schadet’s auch nichts?

Mit den im August 2013 vorgestellten Eckpunkten der neuen Wiener Bauordnung zeichnet sich ein „Liberalisierungsschub“ ab: Künftig dürfen Eigentümer an ihren eigenen Häusern Balkone auch über Straßen und Gehwegen errichten, solange nur sichergestellt ist, dass Flüssigkeiten nicht von oben auf den darunterliegenden Gehsteig tropfen können und Blumentöpfe gesichert sind. In Zukunft darf so statt bis zu einem Drittel, bis zur Hälfte einer Fassade mit Balkonen ausgestattet sein. Nicht nur dies, Eigentümer dürfen künftig in ihren eigenen Höfen auf Grünflächen Lifte und Balkone auf Stelzen errichten. Rätselhaft, warum das bisher überhaupt verboten war: In Berlin oder Zürich sind Balkone auf der Straßenseite sowie Innenhoflifte und Balkone auf Stelzen allgegenwärtig. Das Stadtbild hat darunter nicht gelitten. Im Gegenteil, die Lebensqualität in der Innenstadt konnte mithilfe des vergrößerten „Balkoniens“ wesentlich gesteigert werden. Auch von Verletzungen aufgrund herabfallender Wassertropfen oder Blumentöpfe ist bis dato nichts bekannt geworden. Und selbst, wenn einmal etwas passiert: Der Verursacher ist für seine Handlungen stets haftbar und hat so selbst einen Anreiz, das Gefahrenpotenzial zu minimieren.

Es wäre aber nicht Wien und die Politik, wenn mit diesem Liberalisierungs-Zuckerbrot nicht auch eine Regulierungsohrfeige ausgeteilt worden wäre: Künftig müssen gewerblich genutzte Immobilien eine Mindestleistung an solarer Energie erzeugen, sonst gibt es keine Baubewilligung[2]. Diese neuesten Entwicklungen sind symptomatisch für eines der größten Probleme, mit denen die österreichische Bau- und Immobilienwirtschaft zu kämpfen hat: eine Flut von Vorschriften, die nicht nur den Neubau erschweren, sondern auch die Erhaltung verteuern.

Besonders augenscheinlich ist diese Problematik beim geförderten Wohnbau, denn dieser wird von der Politik als „Showcase“ für vorbildliches Bauen verstanden, wie man einer Pressemitteilung des Lebensministeriums aus dem Jahr 2008 anlässlich der Einigung zwischen Bund und Ländern über die weitere Ökologisierung der Wohnbauförderung entnehmen kann:

„Energieeffizienz- und CO²-Einsparungspotenziale zu nutzen ist im modernen, sozialen Wohnbau ein Muss. […] Für die Auszahlung der Wohnbaufördergelder durch die Länder gelten künftig neue Kriterien. Beim Neubau müssen Häuser, die Wohnbaufördermittel erhalten, ab 2012 sehr ambitionierte Wärmeschutzstandards einhalten: 36 kWh/m² pro Jahr für ein Einfamilienhaus, bzw. 20 kWh/m² pro Jahr im mehrgeschoßigen Wohnbau.

[…] mit Öl beheizte neue Gebäude erhalten zukünftig keine Wohnbaufördermittel mehr.

Weitere Maßnahmen betreffen die Bauordnung, hier wird die Wärmeschutz-Richtlinie 6 des Österreichischen Instituts für Bautechnik durch alle Länder umgesetzt […]“

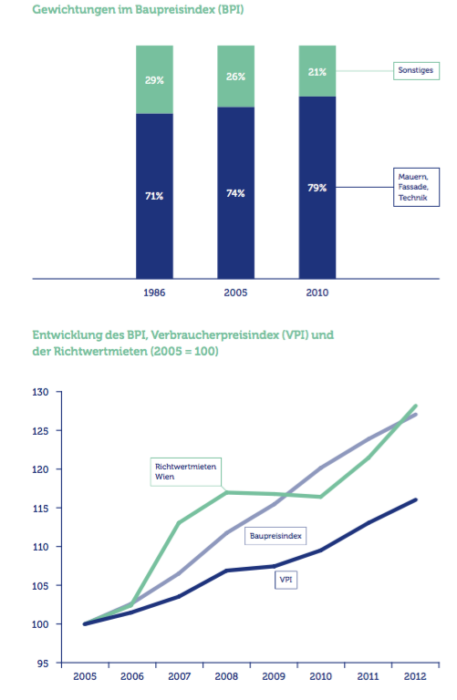

Laut dem GBV, dem österreichischen Dachverband der Gemeinnützigen Bauvereinigungen, sind die Baukosten zwischen 2001 und 2011 um fast 50 Prozent auf 2000 Euro/m² gestiegen. Dies bedeutet eine durchschnittliche Miete in geförderten Neubauwohnungen von sieben Euro/m² (unten wird gezeigt, was das für die Leistbarkeit von solchen geförderten Wohnungen bedeutet). Ein Drittel des Kostenanstiegs ist laut GBV auf zusätzliche qualitative und technische (Barrierefreiheit, Brandschutz) sowie energetische Standards zurückzuführen. Die Relevanz der Bauvorschriften lässt sich auch an der Entwicklung des Baupreisindex und der Veränderung der Gewichtung der verschiedenen Elemente ablesen.

Entwicklung des Baupreisindex (BPI)

Abbildung 35. Quelle: GBV

Womit sich zeigt, dass vor allem die für die Energieeffizienz relevanten Elemente (Beton, Fassadenelemente, Fenster, Heizung und Lüftung) den Baupreisindex nach oben getrieben haben.

Auch unzählige andere, nicht durch die Energieeffizienz motivierte Auflagen erhöhen die Kosten unablässig. Selbst wenn diese zum Teil wieder entschärft (z. B. die Stellplatzverpflichtung) oder aufgehoben wurden (z. B. die Notkamine), zeigt die Auswahl an Anforderungen und Realitäten in Abbildung 36 doch recht anschaulich, welche Fehlentwicklungen es hier gegeben hat.

Auflagenexzesse und Realitäten

Abbildung 36. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Sozialbau AG

Die strengen Auflagen im geförderten Wohnbau sind einer der Hauptgründe dafür, dass die Förderzusagen trotz stabiler Fördersummen gesunken sind: Die niedrigen Zinsen ermöglichen vor allem privaten „Häuslbauern“, sich zusehends auf dem freien Markt zu finanzieren und so ohne die Auflagen im geförderten Wohnbau zu bauen.

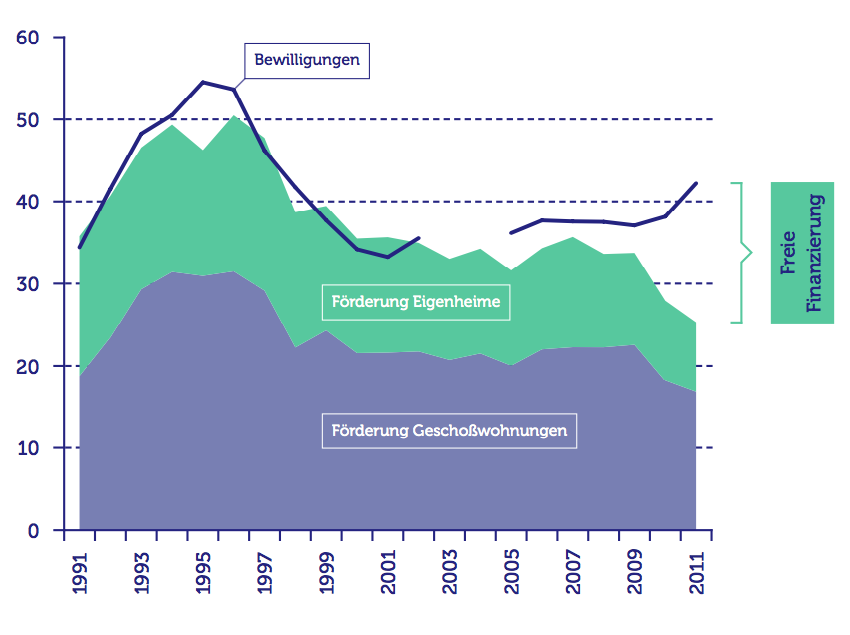

Wie man in der Abbildung 37 sieht, haben die Länder 2011 insgesamt 25.300 Förderungszusicherungen (ein Drittel Einfamilienhäuser, zwei Drittel Geschosswohnungen) vergeben. Dies bedeutet zwischen 2009 und 2011 einen Rückgang um 25 Prozent. Die Bewilligungen blieben in diesem Zeitraum allerdings stabil. Die Lücke wird durch freie Finanzierungen geschlossen.

Förderungen, Bewilligungen und freie Finanzierung (tsd. Wohnungen)

Abbildung 37. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Daten von IIBW und Statistik Austria

In einem freien Markt, wo kunden- und damit gewinnorientiert gebaut wird, wären viele der Auflagen obsolet. Zum Beispiel die Energieeffizienz: Wenn der Eigentümer energieeinsparende Investitionen an den Mieter als Nutznießer weitergeben kann, werden seine Investitionen in Energieeffizienz nach einem klaren Kosten-Nutzen-Kalkül in Abhängigkeit von den Primärenergiekosten genauso hoch sein, wie er anschließend im laufenden Betrieb einsparen kann. Dies führt automatisch zu einem effizienten Investitionsvolumen ohne die Notwendigkeit jeglicher zusätzlicher staatlicher Steuerung. Weitere Beispiele, wie der Markt mittels Gewinnorientierung zu besseren Lösungen als bürokratische Vorschriften führt, sind in Abbildung 38 dargestellt.

Bürokratische Auflagen und Marktlösung

Abbildung 38. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Sozialbau AG, bzw. GBV

Neben ineffektiver Raumplanung und den exzessiven Bauauflagen ist die staatlich induzierte Niedrigzinspolitik ein weiterer wesentlicher Grund für die Verwerfungen auf dem Immobilienmarkt.

Der Fluch des billigen Geldes

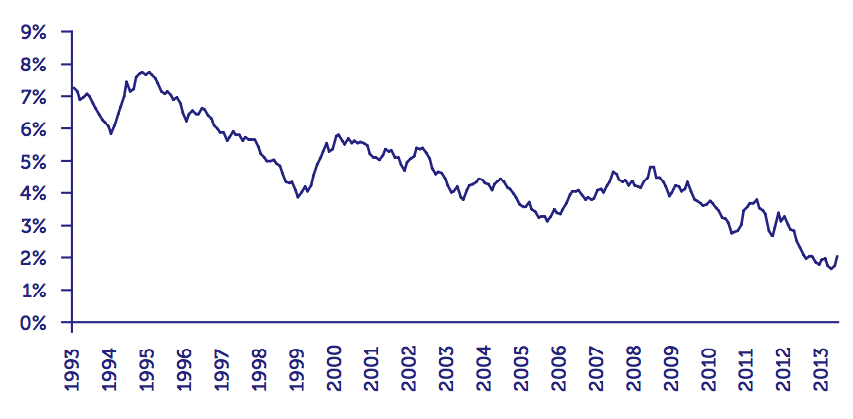

Ein Blick auf den Verlauf der Renditen der österreichischen Staatsanleihen macht klar: Wir befinden uns bereits mindestens seit Anfang der 1990er- Jahre und damit rekordverdächtig lange in einer Phase sinkender Zinsen.

Rendite 10-jähriger österreichischer Staatsanleihen

Abbildung 39. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Daten der OeNB

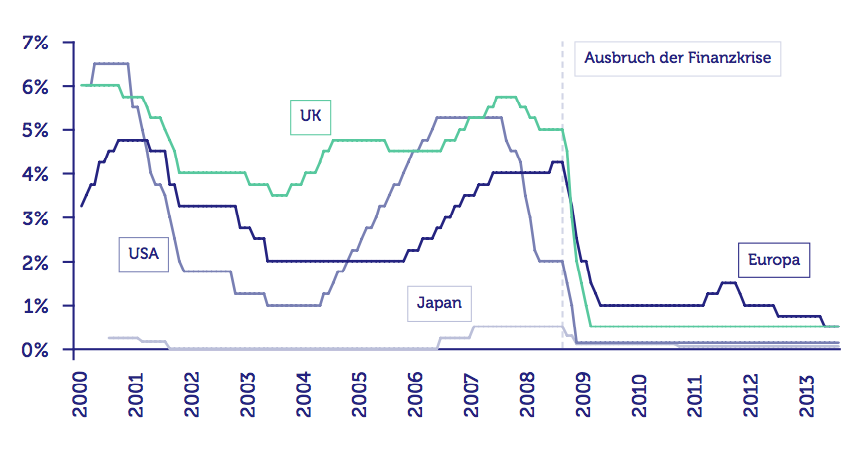

Insbesondere seit Ausbruch der Finanzkrise 2008 haben die Zentralbanken die Zinsen aggressiv auf heute beispiellos niedrige Niveaus gesenkt.

Entwicklung der Leitzinssätze

Abbildung 40. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Daten von finanzen.net

Dies hat bisher zwar keinen realwirtschaftlichen Aufschwung gebracht, bedeutet aber ein echtes Problem für diejenigen, die sich etwas zur Seite gelegt haben: Sofern sie nicht bereit sind, in hochriskante Anlagen zu investieren, bekommen sie kaum noch eine Rendite auf ihr Kapital, die über der (Preis-)Inflationsrate liegt. Wenn sie ihr Geld also traditionell in Sparbüchern oder anderen sicheren festverzinslichen Anlagen anlegen, wird ihr Vermögen von der Inflation sukzessive weggefressen.

Was kann man als risikoaverser Kapitaleigner also tun? Eine naheliegende Strategie ist: Man nimmt seine Ersparnisse, ergänzt sie um einen der günstig zu habenden Kredite und investiert auf dem Immobilienmarkt, also in „Betongold“. Damit erwirtschaftet man zwar auch keine vernünftige Rendite (siehe oben), wenn aber alles schiefgeht, hat man zumindest ein Dach über dem Kopf. Aber auch für Geringvermögende ist es durch die niedrigen Zinsen leichter möglich, über Fremdfinanzierung zum Eigenheim zu kommen (siehe oben: die gestiegene Freifinanzierung zulasten der Förderungsfinanzierung von Eigenheimen).

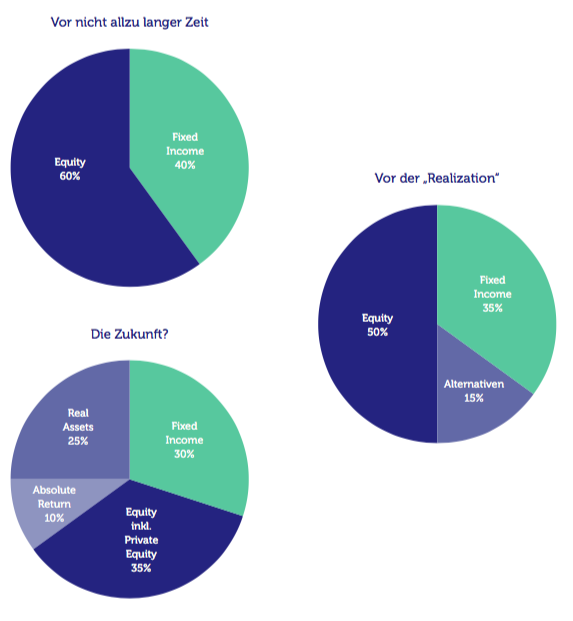

Die sehr niedrigen Zinsen und die volatilen bzw. hochkorrelierten Aktienmärkte treiben aber nicht nur Privat-, sondern auch institutionelle Investoren in die Immobilienmärkte. Für die Großbank JP Morgan ist dies Teil eines Trends zur „Realization“. Demnach wird sich nach einem „Tectonic Shift“ ein „New Normal“ einstellen, in dem „reale Werte“ wie Immobilien eine wesentlich höhere Gewichtung in den Portfolios werden einnehmen müssen als bisher.

Anlagetrends

Abbildung 41. Quelle: JP Morgan (2012)

Unabhängig davon, ob das Engagement auf dem Immobilienmarkt aus Vorsorgeüberlegungen oder für den Eigengebrauch eingegangen wird, der durch die niedrigen Zinsen induzierte „Run“ auf diese Assetklasse bleibt natürlich nicht ohne Folgen für die Preise.

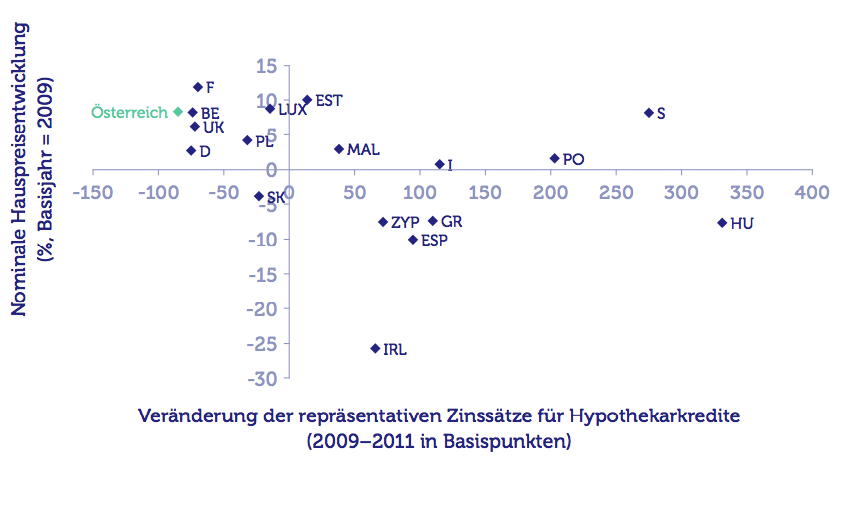

Zins- und Hauspreisentwicklung 2009–2011

Abbildung 42. Quelle: European Mortgage Federation (2012)

In der Abbildung 42 ist für die meisten europäischen Länder für den Zeitraum 2009–2011 auf der X-Achse die Entwicklung der Zinssätze und auf der Y-Achse die Entwicklung der Häuserpreise aufgetragen. Es besteht ein sichtbarer Zusammenhang zwischen der Änderung des Zinssatzes und der Änderung der Häuserpreise. In Ländern wie Österreich, wo der Zinssatz relativ stark gesunken ist, sind die Häuserpreise am stärksten gestiegen.

Mit den stetig gesunkenen Zinsen gehen also zwei Effekte einher: Einerseits wird dadurch die Finanzierung von Bauprojekten günstiger, was sich positiv auf die Bauleistung auswirken müsste. Andererseits befördert die Niedrigzinspolitik eine Flucht in die Realwerte, also Immobilien, was die Preise bei Grundstücken und bestehenden Objekten in die Höhe treibt. Die insgesamt gestiegenen Immobilienpreise deuten darauf hin, dass der letztgenannte Effekt überwiegt. Die Mieten sind davon indirekt betroffen: Wenn die Kosten für die Erstellung eines Objekts aufgrund der gestiegenen Grundstückspreise stetig in die Höhe getrieben werden, muss beispielsweise eine kostendeckend kalkulierende Genossenschaft am Ende auch höhere Mieten verlangen.

Wie gezeigt, haben die staatlichen Interventionen in Form von rigidem Mieterschutz, ineffektiver Raumplanung, ausufernden Bauvorschriften und Niedrigstzinsen die durch die exogenen Faktoren getriebenen Preissteigerungen eher verstärkt, als sie zu vermindern. Anstatt das Problem bei der Wurzel zu packen und diese Interventionen zu hinterfragen, reagiert die Politik mit dem Ruf nach weiteren Eingriffen, nämlich mit der Wohnförderungspolitik.

Die Wohnförderungspolitik als Symptombekämpfung

Die Kompetenz zur Vergabe von Wohnförderungen und Beihilfen ist in Österreich Ländersache. Es bestehen hierfür neun unterschiedliche Gesetze mit ständig wechselnden Durchführungsbestimmungen und Novellierungen. Finanziert werden die Wohnförderungen zunächst durch 0,5 Prozent vom Bruttolohn, die sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer als Lohnnebenkosten an den Bund zu entrichten haben[3]. Bis 2008 hat der Bund einen daraus alimentierten, fixen, für die Wohnbauförderung zweckgebundenen Betrag an die Länder überwiesen. 2009 wurde die Zweckbindung aufgehoben und die Länder verteilen seitdem die Mittel völlig unabhängig von der ursprünglichen Aufbringung aus deren mittels Finanzausgleich alimentierten Budgets und Rückflüssen aus den bereits vergebenen öffentlichen Darlehen.

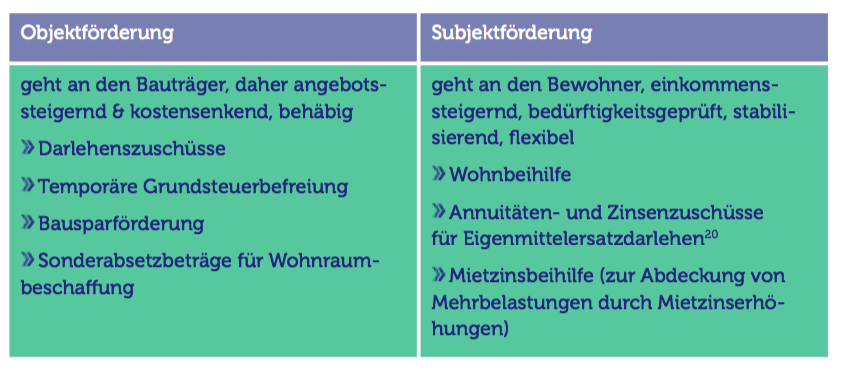

Es gibt grundsätzlich zwei Arten der Förderung: Die Objektförderung und die Subjektförderung. Die Objektförderung geht kostensenkend an den Bauträger und wirkt daher verzögert angebotssteigernd. Die Subjektförderung geht bedürftigkeitsgeprüft und flexibel an den Bewohner und wirkt daher einkommenssteigernd.

Arten der Förderung (nicht vollständig)

Abbildung 43. Quelle: Eigene Darstellung

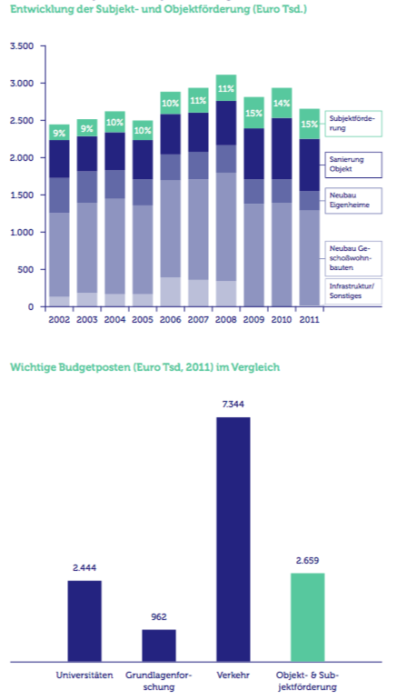

Insgesamt lässt sich Österreich die Wohnförderung jährlich ca. 2,6 Milliarden Euro und damit gleich viel wie die Universitäten und fast dreimal so viel wie die Grundlagenforschung kosten. Das Gros der Förderungen (bisher stets mehr als 80 Prozent) geht dabei traditionellerweise in die Objektförderung und zunehmend in die Sanierung.

Volumen der Objekt- und Subjektförderung

Abbildung 44. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Daten von IIBW und Statistik Austria

Die Objektförderungen werden sowohl von „Häuslbauern“ und privaten gewerblichen Bauträgern als auch von den gebietskörperschaftlichen (Gemeinden) und gemeinnützigen nichtgewinnorientierten Bauträgern in Anspruch genommen. Laut dem GBV, dem österreichischen Dachverband der gemeinnützigen Bauvereinigungen, entfällt circa ein Drittel der gesamten Objektförderung auf die gemeinnützigen Bauträger, die damit heute 32 Prozent ihrer Kosten abdecken.

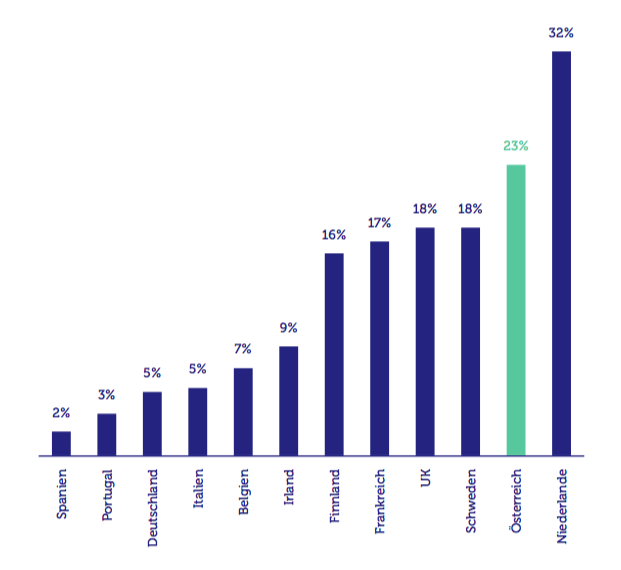

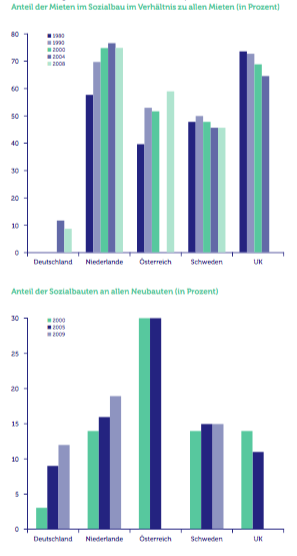

In Österreich gibt es keine offizielle Definition für den sozialen Wohnbau. Laut CECODHAS, der European Federation of Public, Cooperative & Social Housing gehören dazu alle mithilfe von Förderungen von Gebietskörperschaften, Gemeinnützigen und Privaten erstellten Wohnräume. Nach dieser Definition ist Österreich Vizeeuropameister im sozialen Wohnbau (siehe Abbildung 45) und der soziale Wohnbau hat aufgrund der üppigen Förderungen im Gegensatz zu anderen Ländern seine wichtige Stellung auch über die Zeit behaupten können (siehe Abbildung 46).

Anteil der Sozialbauten am gesamten Hausbestand (2008)

Abbildung 45. Quelle: CECODHAS (2012)

Die Bedeutung des sozialen Wohnbaus in Europa

Abbildung 46. Quelle: OTB (2010)

Obwohl also andere Länder vom objektgeförderten sozialen Wohnbau und der Objektförderung generell abgehen, stehen diese in Österreich weiterhin hoch im Kurs.

Dieser gute Ruf der Objektförderung basiert typischerweise auf den folgenden Argumenten:

Mythen der Objektförderung

Abbildung 47. Quelle: Eigene Darstellung

Die Realität bezüglich Leistbarkeit ist, dass im sozialen Wohnbau nur der gebietskörperschaftliche (Gemeinde) Wohnbau wirklich günstig ist. Allerdings haben sich die Gebietskörperschaften weitgehend aus der eigenhändigen Schaffung von Wohnraum zurückgezogen und sind in den letzten Jahren nur mehr sehr selten direkt als Anbieter von Wohnraum aufgetreten. So wurde der letzte Wiener Gemeindebau bereits 2004 gebaut – seit- dem wird ein Großteil der Neubauten in Wien von gemeinnützigen Genossenschaften erstellt[5] und diese müssen kostendeckend kalkulieren.

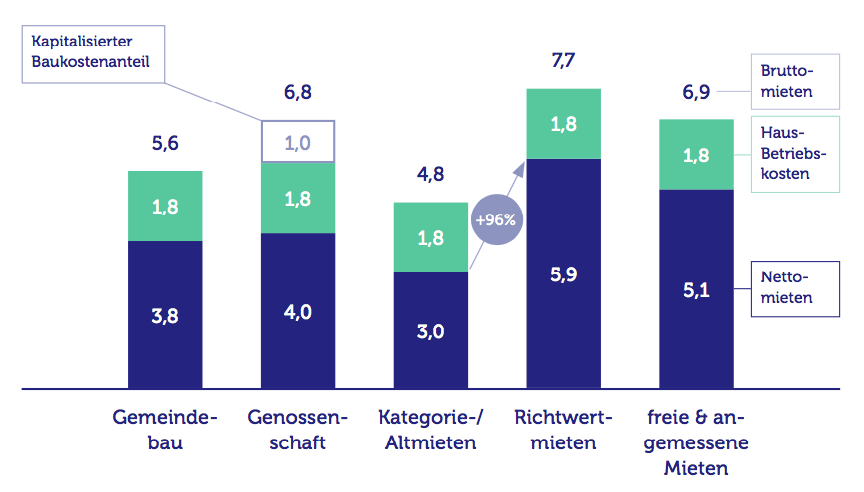

Mit anderen Worten müssen die gemeinnützigen Bauträger beispielsweise die aufgrund der exzessiven Bauauflagen in den letzten Jahren stark gestiegenen Kosten (siehe oben) direkt auf die Mieten aufschlagen. Außerdem muss ein Neumieter je nach Größe der Wohnung und Ausstattung einen sogenannten Baukostenanteil beisteuern. Aufgrund dieser Auflagen kostet eine geförderte Genossenschaftswohnung pro Quadratmeter praktisch gleich viel wie eine Wohnung auf dem freien Markt (siehe Abbildung 48; hier angenommener Baukostenanteil: 30.000 Euro) – und das, obwohl die gemeinnützigen Bauträger von der Körperschaftsteuer befreit sind, also einen Kosten-Startvorteil gegenüber gewerblichen Bauträgern haben.

Mietaufwand 2012 (Euro/m²) nach Art der Miete (Österreich)

Abbildung 48. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Statistik Austria, WIFO (2013)

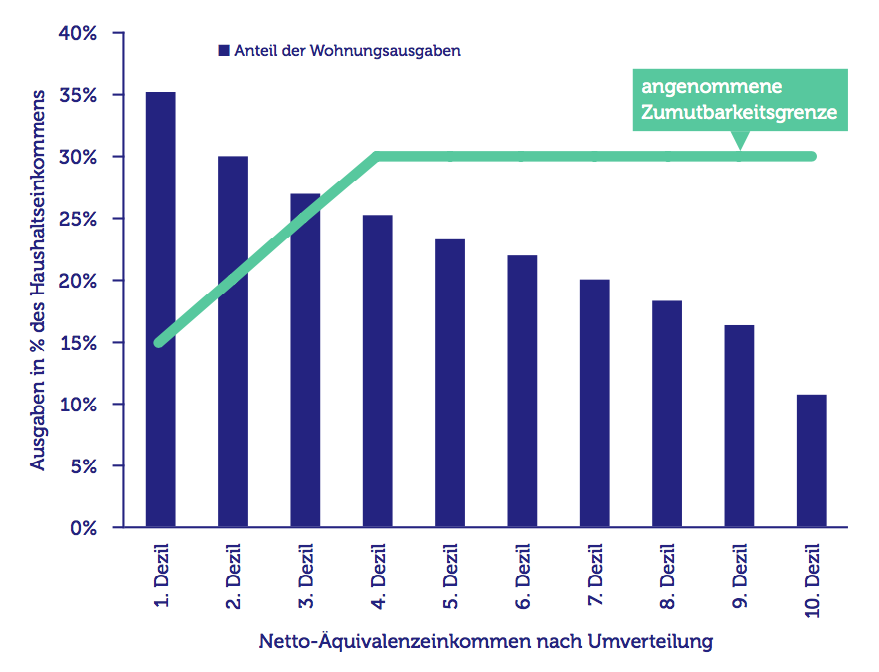

In Abbildung 49 ist dargestellt, welchen Anteil des Haushaltseinkommens ein Paar mit einem Kind je nach Einkommensdezil für eine 80-m²-Genossenschaftswohnung (Brutto-Kaltmiete von 5,8 Euro/m², Baukostenanteil 30.000 Euro) insgesamt (inkl. Hausbetriebskosten) ausgeben müsste. Wie man sieht, ist eine solche Wohnung bei realistischen „Zumutbarkeitsgrenzen“ erst ab dem vierten Einkommensdezil, also definitiv nicht für Geringverdiener, leistbar.

Leistbarkeit einer 80-m²-Genossenschaftswohnung für ein Paar mit einem Kind

Abbildung 49. Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Daten von Statistik Austria

Auch die Möglichkeit, durch den sozialen objektgeförderten Wohnbau Luxus für alle zu schaffen, muss sehr stark in Frage gestellt werden. Diese Ausrichtung der Wohnbaupolitik ist vor allem für Wien relevant und hat ihren Ursprung Anfang der 1990er-Jahre, nachdem der Traum von der Expo 1995 geplatzt war. Man ging in den zuständigen Ressorts der Stadtregierung in der Folge von einer stagnierenden Wiener Bevölkerungsgröße aus und zusehends dazu über, die reichlich vorhandenen Wohnbaumittel in qualitative Verbesserungsmaßnahmen zu lenken. Dabei wurde allerdings zu wenig auf die wahren Bedürfnisse der Bevölkerung geachtet. Das Ergebnis dieser Offensive waren nicht nur teure Leuchtturmprojekte, wie der Stelzenbau von Zaha Hadid am Donaukanal, sondern auch in den Durchschnittsbauten je nach vermeintlicher Mode gestaltete, für den typischen Nachfrager allerdings teilweise völlig unpassende Grundrisse (beispielsweise riesige Loggias mit winzigen Schlafzimmern, in die nicht einmal ein Kasten hineinpasst). Außerdem trieben standardmäßig aufwändige Gemeinschaftseinrichtungen wie Schwimmbäder und Saunen die Kosten in die Höhe. Die Trägheit der Bürokratie hat dazu geführt, dass dieser teure Luxus-Fetisch auch dann nicht abgelegt wurde, als angesichts revidierter Bevölkerungsprognosen längst klar hätte sein müssen, dass nun vor allem viel und günstiger Wohnraum geschaffen werden muss[6].

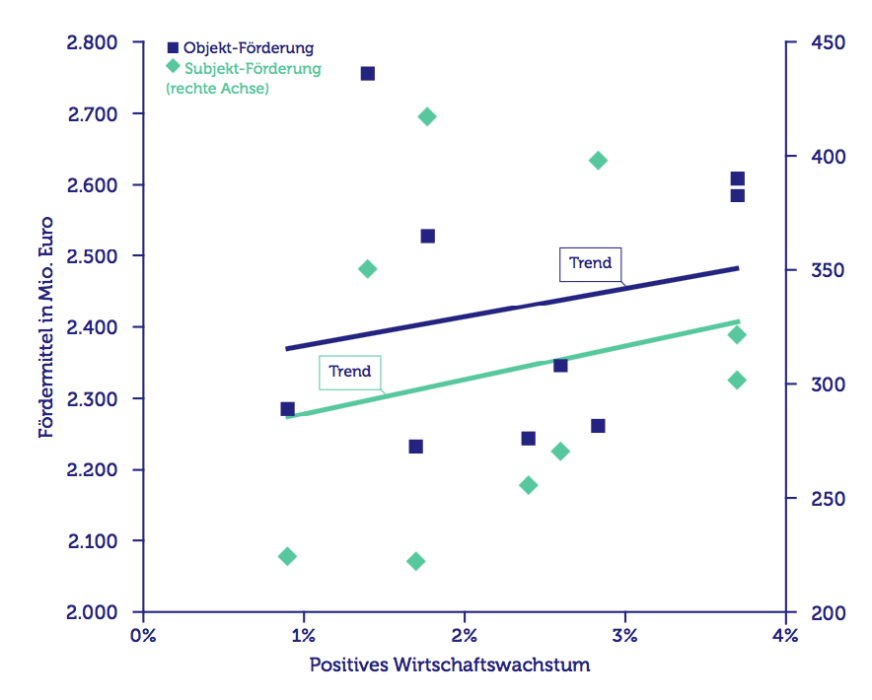

Ein weiterer Vorteil der Objektförderung sei deren positive Wirkung auf die Konjunktur. Richtig ist, dass die Bauwirtschaft und das Bruttoinlandsprodukt in einem engen Zusammenhang stehen. Wohnbauinvestitionen können stabilisierend wirken, da sie im Vergleich zur Gesamtwirtschaft geringeren Schwankungen unterworfen sind[7]. Wenn die Objektförderung allerdings als Mittel zur antizyklischen Wirtschaftspolitik angepriesen wird, sollte nicht darauf vergessen werden, diese erhöhten Ausgaben in guten Zeiten auch wieder zurückzufahren. Genau das ist aber nicht passiert: In Wachstumszeiten ist auch die Objektförderung stetig gewachsen, sodass man hier eher von einem prozyklischen Einsatz sprechen muss.

Jahre (2008–2011) mit BIP-Wachstum und Fördermittel (Mio. Euro)

Abbildung 50. Quelle: Eigene Berechnung basierend auf Daten von IIBW

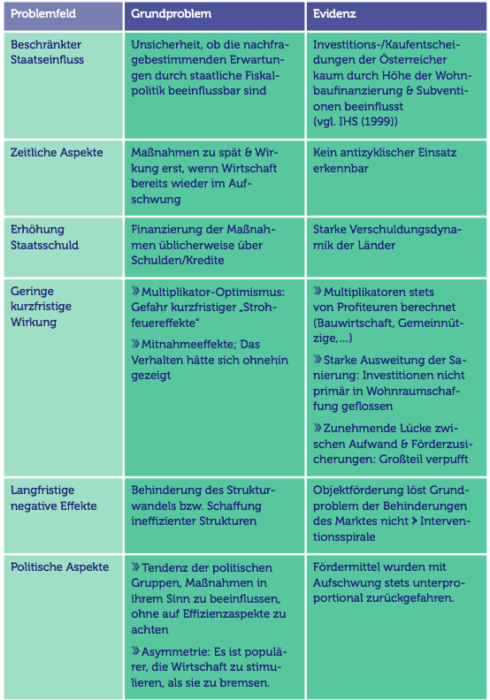

Generell weist die Objektförderung als typisches Mittel diskretionärer Fiskalpolitik auch deren typische Probleme auf:

- Unsicherheit, ob die nachfragebestimmenden Erwartungen durch staatliche Fiskalpolitik beeinflussbar sind.

- Gefahr, dass die Maßnahmen zu spät kommen und ihre Wirkung erst entfalten, wenn die Wirtschaft bereits wieder im Aufschwung ist.

- Erhöhung der Staatsschuld.

- Gefahr von „Strohfeuer-“ (lediglich kurzfristige Wirkung) und „Mitnahmeeffekten” (die Maßnahmen hätten ohnehin stattgefunden).

- Behinderung des Strukturwandels bzw. Schaffung ineffizienter Strukturen.

- Gefahr, dass einzelne Klientelen ihre Interessen durchsetzen, ohne Rücksicht auf die Gesamteffizienz.

In Abbildung 51 sind die Probleme der diskretionären Fiskalpolitik und die entsprechende Evidenz bei der Objektförderung dargestellt.

Probleme diskretionärer Fiskalpolitik und Evidenz bei der Objektförderung

Abbildung 51. Quelle: Eigene Darstellung

Ein Paradebeispiel für die Mitnahmeeffekte bei der diskretionären Fiskalpolitik ist das im Jahr 2013 zum dritten Mal verlängerte Gesetz zur energetischen Gebäudesanierung. Nachdem 2012 knapp 77 Prozent der budgetierten 100 Millionen Euro in Anspruch genommen wurden, wurde 2013 das Budget um die nicht verbrauchten 23 Millionen Euro auf 123 Millionen Euro erhöht[8]. Dieser „Sanierungsscheck“ wurde vor allem auch mit gewaltigen „Hebeleffekten“ von 655 Millionen Euro begründet, wonach ein Fördereuro angeblich zehn Euro (!) Gesamtinvestitionen auslöst. Nicht berücksichtigt wird dabei aber, dass die Investitionen mitunter eben auch ohne die Förderung getätigt worden wären. Laut einer repräsentativen Befragung von Kreutzer Fischer & Partner[9] war beim Sanierungsscheck genau dies der Fall: 90 Prozent aller Fördernehmer hätten das Sanierungsvorhaben auch ohne Förderung durchgeführt. Mit anderen Worten versickerte praktisch die gesamte Förderung in Mitnahmeeffekten, zusätzliche Sanierungsprojekte wurden kaum angeschoben.

Wenn heute vom notwendigen Ausbau der Objektförderung gesprochen wird, um angesichts des Bevölkerungswachstums der Wohnungsknappheit zu begegnen und die Konjunktur anzukurbeln, drängt sich auch ein Vergleich mit dem Ende der 1980er-Jahren auf: Damals war das Auftreten der Babyboomer-Generation der 1960er-Jahre auf dem Wohnungsmarkt nicht rechtzeitig erkannt worden und nach dem Fall des Eisernen Vorhangs kam es insbesondere aus dem ehemaligen Jugoslawien zu einer Einwanderungswelle. Es wurde zwar politisch reagiert und mittels Wohnbauförderung der Neubau angekurbelt. Bis das neue Angebot wirksam wurde, vergingen allerdings mehrere Jahre. Den Höhepunkt erreichte der Boom erst Ende der 1990er-Jahre, zu einem Zeitpunkt, als die Nachfrage schon längst wieder abgeklungen war[10].

Was leider oft vergessen wird: Es gibt neben der diskretionären Fiskalpolitik auch einige Staatsausgaben und -einnahmen, die mit der Konjunktur schwanken und dadurch automatisch eine Konjunkturstabilisierung bewirken. Zu diesen sogenannten automatischen Stabilisatoren gehört beispielsweise die Arbeitslosenversicherung: In einer Rezession steigen die Zahlungen an die Arbeitslosen, gleichzeitig sinken die Beiträge, dadurch ergibt sich automatisch eine Stützung der Konsumnachfrage. Im Aufschwung ist es genau umgekehrt, sodass sich ohne politisches Zutun eine stabilisierende Wirkung ergibt.

Auch die Subjektförderung hat im Gegensatz zur Objektförderung diese praktischen Eigenschaften, da sie bedürfnisgeprüft, je nach Einkommenssituation ausbezahlt wird. Wie man an Abbildung 52 sieht, sind die Probleme der diskretionären Fiskalpolitik bei der Subjektförderung weit weniger relevant. Klarerweise hat auch die Subjektförderung problematische Seiten. So kann sie negative Auswirkungen auf den Arbeitsanreiz haben, weshalb die Anspruchsberechtigung stets überprüft werden muss. Insbesondere ihre sofortige und unmittelbare Wirksamkeit hebt sie allerdings gegenüber der Objektförderung hervor und macht sie so insgesamt zum Mittel der Wahl.

Wo liegen die Vorteile der Subjektförderung im Verhältnis zur Objektförderung

Abbildung 52. Quelle: Eigene Darstellung

Wie sieht es mit der Umverteilungswirkung der Objektförderung aus?

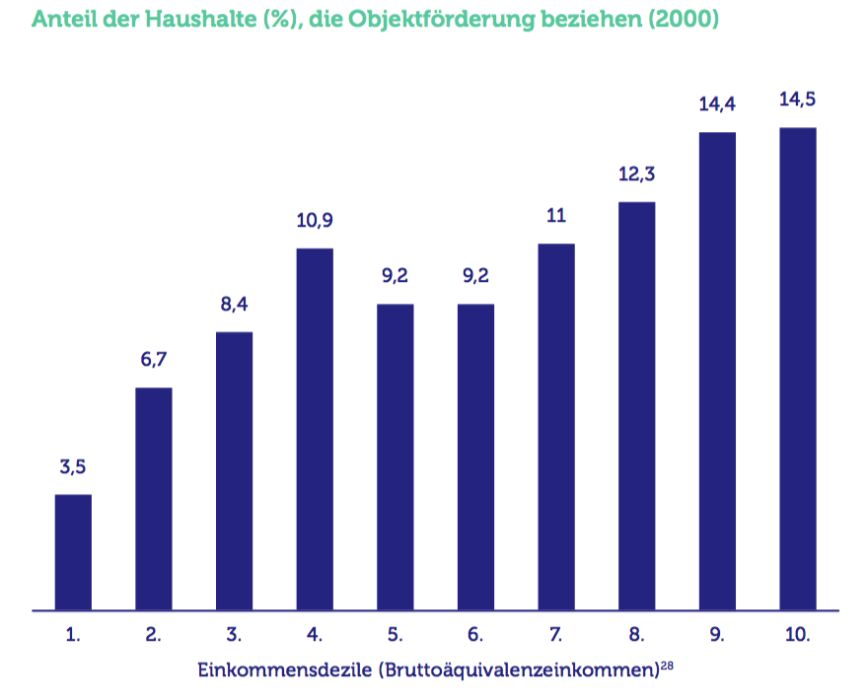

Im Jahr 2000 wurde anhand der Konsumerhebung der Statistik Austria das letzte Mal erfasst, inwieweit die verschiedenen Einkommensdezile die Objektförderung in Anspruch nehmen[11].

Die Umverteilungswirkung der Wohnbauförderung

Abbildung 53. Quelle: WIFO (2009)

Wie die Abbildung 53 zeigt, kommt die Objektförderung laut diesen Daten vor allem mittleren und oberen Einkommensgruppen zugute, untere Einkommensschichten beziehen sie dagegen unterdurchschnittlich oft. Im untersten Quartil befinden sich 14 Prozent, auf die beiden mittleren Quartile entfällt jeweils rund ein Viertel und im obersten Quartil befindet sich mehr als ein Drittel der Förderungsbezieher. Die Hauptgründe sind laut WIFO die benötigten Baukostenanteile (siehe oben), dass Besserverdienende auch eher Eigentümer sind und dass die Wohnbauförderung aufgrund der großzügigen Einkommensgrenzen nach oben hin kaum gedeckelt ist. Im Gegensatz dazu kommt die Subjektförderung (ebenfalls laut WIFO) zu 95 Prozent der unteren Hälfte der Einkommen zugute[13].

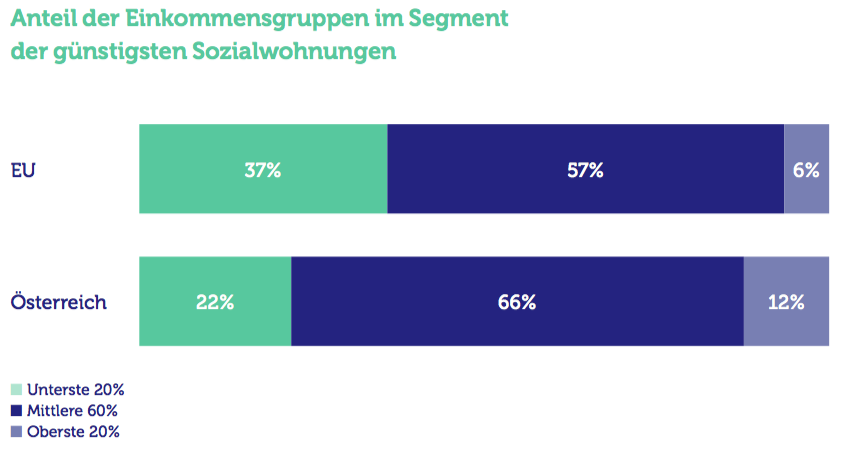

Schließlich bleibt noch die Frage, ob die Objektförderung zur sozialen Durchmischung beiträgt.

Obwohl in Österreich bereits heute ein wesentlich geringerer Anteil der sozial schwächsten Gruppen in den Sozialwohnungen wohnt als im EU-Schnitt, hat beispielsweise die Stadt Wien im Jahr 2010 die Gemeindebauberechtigungen mit dem offiziellen Ziel der sozialen Durchmischung massiv erweitert.

Die soziale Treffsicherheit der Objektförderung

Abbildung 54. Quelle: Czasny (2004)

So wurde die Einkommensgrenze, bis zu der eine Einzelperson eine Gemeindebauwohnung beantragen kann, auf ein Nettoeinkommen von 3017,86 Euro angehoben. Laut Lohn- und Einkommensstatistik der Statistik Austria wird dieses Einkommen von 94 Prozent der österreichischen Bevölkerung unterschritten. Mit anderen Worten, praktisch jeder Österreicher hat Anspruch auf eine Gemeindebauwohnung. Wie wir oben gesehen haben, sind nun aber gerade Gemeindebauwohnungen die einzigen wirklich günstigen Wohnungen. Um also Bedenken zu zerstreuen, dass es mit dieser Aktion zur weiteren Verknappung von Wohnraum für die wirklich Bedürftigen kommt, musste die Stadt Wien gleichzeitig eine Reihe von Begleitmaßnahmen ankündigen:

- Erhöhung der Zahl der Wohnungen im gemeinnützigen Bereich mit besonderer Förderung („Superförderung”)

- Erleichterter Zugang zu Eigenmittelersatzdarlehen (günstige Darlehen zur Begleichung der Baukostenanteile im genossenschaftlichen Bereich)

- Zusätzliche Förderungen für Eigenheimerwerb

- Wegfall der 150-m²-Begrenzung für Förderung von thermischen Sanierungen und Einbau von Sicherheitstüren

Kann mit dieser Aktion das Ziel der sozialen Durchmischung im Gemeindebau erreicht werden?

Die Größen der zugeteilten Gemeindebauwohnungen werden üblicherweise nach der Anzahl der Personen bestimmt. Schon allein deshalb ist es eher unwahrscheinlich, dass es zu einem Massenandrang von bestverdienenden Einzelpersonen kommt.

Sicher ist dagegen, dass sich die Politik mit einer solchen Verschiebung der Einkommensgrenzen nach oben sehr elegant und ohne Aufwand der Diskussion entledigen kann, wie mit der Tatsache umgegangen werden soll, dass der eine oder andere alteingesessene Gemeindebaubewohner im Laufe der Zeit zu einem höheren Einkommen gekommen ist und nun eigentlich nicht der ursprünglichen Gemeindebauzielgruppe entspricht.

Die angekündigten Begleitmaßnahmen zur Durchmischungsaktion der Stadt Wien zeigen außerdem, dass eine verordnete soziale Durchmischung nicht ohne eine weitere kostenintensive Interventionsspirale mit ungewissem Ausgang machbar ist.

Wir sehen: Die positiven Eigenschaften der Objektförderung sind größtenteils Mythen und halten einer kritischen Überprüfung nicht stand. Umgekehrt ist angesichts der sozialen Treffsicherheit und der flexiblen Einsetzbarkeit der Subjektförderung nicht verständlich, warum diese in Österreich einen derart geringen Stellenwert hat. Dies führt uns zum letzten Abschnitt dieser Untersuchung. Nachdem die Folgen der staatlichen Eingriffe in den Markt und die Untauglichkeit der bisherigen Antworten diskutiert wurden, soll nun aufgezeigt werden, was tatsächlich getan werden sollte, damit es auch in Zukunft leistbaren attraktiven Wohnraum für alle gibt.

Fußnoten

- Vgl. Voigtländer (2013). ↩

- Vgl. Der Standard (2013). ↩

- Bei im Angestelltenverhältnis beschäftigten Personen (Ausnahmen sind u. a. freie Dienstnehmer, Lehrlinge, Bedienstete von Land- und Forstwirtschaft und Diplomaten); bis zur Höchstbeitragsgrundlage der Krankenversicherung. ↩

- Eigenmittelersatzdarlehen: Wenn jemand bei Objekten, die von gemeinnützigen Bauträgern errichtet wurden, Schwierigkeiten hat, die Mittel für die geforderten Baukostenanteile aufzubringen, bekommt er beispielsweise von der Stadt Wien äußerst günstige Darlehen; für einen detaillierteren Überblick über die verschiedenen Arten der Förderung sei beispielsweise an die Arbeiterkammer (2010) verwiesen. ↩

- Vgl. IIBW (2007). ↩

- Vgl. Seiß (2013), S. 71 ff. ↩

- Vgl. WIFO (2007). ↩

- Vgl. NZZ (2013). ↩

- Vgl. Kreutzer, Fischer & Partner (2013). ↩

- Vgl. IIBW (2007). ↩

- Leider gibt es zu diesem sehr wichtigen Thema keine aktuelleren Zahlen von der Statistik Austria. Da es allerdings unwahrscheinlich ist, dass sich seit 2000 etwas Grundlegendes an der Verteilung verändert hat, scheinen uns diese Daten (wie dem WIFO in seiner Publikation von 2009) trotz des relativ hohen Alters geeignet, die Grundproblematik aufzuzeigen. ↩

- Bruttoäquivalenzeinkommen bedeutet vor Steuern und Abgaben: Zur Erklärung des Äquivalenzeinkommens siehe Anhang. ↩

- Vgl. WIFO (2009). ↩

Mehr interessante Themen

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah

Verloren im Papierdschungel: Die erdrückende Last der Bürokratie

Fast schon im Wochentakt schlagen bei den Unternehmen neue Regeln auf. Es kann schon längst nicht mehr als EU-Bashing gelten, den Regelungswahn der Brüsseler Schreibtischakrobaten als unmäßig zu kritisieren. Wir werfen einen Blick in die Giftküche der Bürokratie.

Einschätzung der Wahlprogramme zur Nationalratswahl 2024

Schwerpunkt 1: Mehr Wachstum braucht das Land! Wirtschaftswachstum ist in Österreich zu einem Fremdwort geworden. Nicht nur in der Statistik und in den Prognosen der Institute ist es inzwischen weitgehend der Stagnation gewichen. Auch in den Wahlprogrammen der Parteien kommt es kaum noch vor. Man sollte ja erwarten, dass ein Land, dessen reales Br

Wie wir die Wohnungsnot lösen

Wohnen ist in Österreich nicht teurer als in anderen europäischen Ländern. Die Wohnkostenbelastung liegt unter dem EU-Schnitt. Und doch gibt es Verbesserungsbedarf: Künftige Regierungen sollten den Aufbau von Wohneigentum in der Mitte der Gesellschaft erleichtern, den geförderten Mietmarkt treffsicherer machen und dafür sorgen, dass ausreiche