Mythos: Der Staat wird kaputtgespart und der Sozialstaat der Wirtschaft geopfert.

- 11.08.2013

- Lesezeit ca. 5 min

Beliebte wirtschaftspolitische Mythen im Stresstest

Der deutsche Philosoph Georg Friedrich Wilhelm Hegel war sich sicher: Alle großen weltgeschichtlichen Ereignisse passieren zweimal. Karl Marx wiederum meinte, Hegel habe vergessen hinzuzufügen: Das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce.

Politiker und Ökonomen von heute hingegen befürchten, dass ein und dasselbe weltgeschichtliche Ereignis gleich zweimal als Tragödie in Erscheinung treten könnte. Dann nämlich, wenn die öffentlichen Haushalte in Europa weiter gekürzt werden, statt alle Schleusen zu öffnen, um so die schwächelnde Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen.

Was heißt hier sparen?

Der Sparkurs in Europa muss ein Ende haben. Das fordert nicht nur eine im Mai des Jahres 2013 gegründete überparteiliche Plattform namens Europa geht anders, sondern auch so gut wie jeder Politiker und Leitartikler. Sie alle plagt die Sorge, dass die „neoliberale Spardoktrin“ Europa immer tiefer in die Krise führe. Dabei habe die Geschichte doch hinlänglich bewiesen, dass sinkende Staatsausgaben in Krisenzeiten den Abschwung nur noch beschleunigten und eine Spirale nach unten in Gang setzten. Als Kronzeuge dieser These wird neuerdings gerne Heinrich Brüning aufgerufen. Der letzte Kanzler der Weimarer Republik setzte in den frühen 1930er-Jahren ein radikales Sparprogramm auf, das in ein Desaster mündete. Jeder, der heutzutage durch deutschsprachige Feuilletons blättert, weiß, dass die Ausgabenkürzungen in den öffentlichen Haushalten die Große Depression auslösten, weil sie die Nachfrage abwürgten und so für Massenarbeitslosigkeit in aller Herren Länder sorgten. Letzten Endes waren es also die Sparpakete, die die Deutschen in die Fänge der Nationalsozialisten trieben.

Das darf sich nicht wiederholen, weshalb die Staaten jetzt ordentlich Geld in die Hand nehmen müssen. Wer sich also heute für eine nachhaltige Konsolidierung der Staatsfinanzen einsetzt, ist in den Augen der meisten Ökonomen und Politiker unzweifelhaft von gestern. Modern ist hingegen die sogenannte „Gegengift“-These: Hohe Schulden werden mit noch höheren Schulden bekämpft, um auf diese Weise die soziale Verelendung abzuwenden.

„Austerität“: Eine gezielte Begriffsverwirrung

Wie schlimm ist die Lage wirklich? Zum Glück nicht so schlimm, wie von den Anhängern der ausgabefreudigen Staaten gerne behauptet wird. Das beginnt schon damit, dass mit dem Begriff des Sparens bewusst Sprachverwirrung betrieben wird. Das mit dem Ziel, die wahre Problematik in ihr Gegenteil umzukehren und den Prozess des wachsenden Staatskonsums als Tatsache anzuzweifeln.

Unter Sparen verstehen wir ja gemeinhin Konsumverzicht: Jener Teil eines Einkommens, der nicht für Konsumzwecke ausgegeben wird, wird als Ersparnis bezeichnet. In Politik und Medien wird aber bereits dann von Sparen gesprochen, wenn die öffentlichen Ausgaben schwächer steigen als geplant. Ein gebremstes Ausgabenwachstum läuft also heutzutage unter dem Begriff „Austerität“. Das wäre ungefähr so, als würde eine Familie behaupten zu sparen, wenn sie nicht wie vergangenes Jahr drei, sondern vier Wochen in den Urlaub fahren würde, anstelle der geplanten fünf. Auch, wenn sie sich eigentlich nur zwei Wochen leisten kann. In diesem Sinne sparen so gut wie alle europäischen Haushalte.

Das gilt auch für Österreich, dessen öffentliche Ausgaben seit Jahrzehnten nur eine Richtung kennen: jene nach oben. Wirklich gespart wurde im Bundeshaushalt (ohne Länder und Gemeinden) seit 1945 nur vier Mal: 1953 und 1954 sowie 1961 und 1962. Das waren die einzigen Jahre seit Gründung der Zweiten Republik, in denen der Bundeshaushalt im Plus war. Das wiederum bedeutet, dass es mit Reinhard Kamitz und Josef Klaus gezählte zwei Finanzminister gegeben hat, die in ihrem Wirkungskreis einen Überschuss zustande brachten. Allein seit 1970 erhöhte sich die Finanzschuld des Bundes von 3,4 Milliarden Euro auf 194 Milliarden Euro. Inklusive Länder und Gemeinden ist der öffentliche Schuldenberg mittlerweile auf 230 Milliarden Euro angewachsen. Das sind 30.888 Euro pro Einwohner oder 55.145 Euro je Erwerbstätigem.

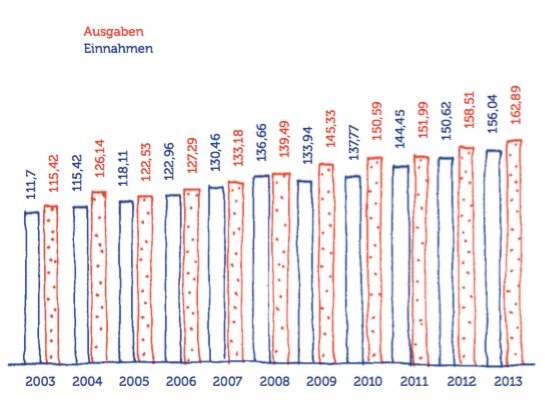

Keineswegs rückläufig waren die Staatsausgaben in Österreich. Sie sind in den fünf Jahren nach dem Ausbruch der Krise um 14 Prozent gewachsen, davor waren es 15 Prozent (siehe Abbildung 1). Von „Austerität“ ist also weit und breit nichts zu sehen. Dasselbe trifft übrigens auch für Deutschland, Frankreich und Italien zu. In allen drei Staaten sind die öffentlichen Ausgaben in den vergangenen zehn Jahren ausnahmslos gestiegen. Gesunken sind sie in Irland, den Ländern des Baltikums, auch in Griechenland sowie in Spanien. Allerdings stiegen die Staatsausgaben der südlichen Euroländer davor exorbitant an. Allein in Spanien wurden sie in den Jahren 2003 bis 2008 um 50 Prozent erhöht.

Die 27 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben im Jahr 2012 übrigens 520 Milliarden Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Das lässt nicht gerade auf einen radikalen „Sparkurs“ schließen, was nichts daran ändert, dass vor allem aus Italien und Frankreich der Druck wächst, den „neoliberalen Sparkurs“ endlich aufzugeben. Also aus jenen Ländern, deren Ausgaben und Schulden in den vergangenen zehn Jahren vergleichsweise drastisch angeschwollen sind.

Wenn der Staat wächst . . .

Über die angemessene Größe des Staates lässt sich natürlich ausgiebig streiten. Es ist klar, dass man Staatsaktivitäten weder generell als positiv und wachstumsfördernd noch als negativ und wachstumshemmend etikettieren kann. Gewisse Aktivitäten gehören auch nach urliberalem Verständnis zu den Grundaufgaben des Staates, die von ihm effektiv wahrgenommen werden können. Etwa die Gewährleistung der öffentlichen Ordnung, des Rechts, der Landesverteidigung sowie gewisser Infrastrukturen in Bildung und Forschung oder im Bereich der Sozialhilfe. Je nach Politik- und Staatsverständnis werden aber die richtigen Rollenverteilungen zwischen Staat und Privatsektor unterschiedlich beurteilt.

Trotz aller Unsicherheiten über die Wachstumseffekte staatlicher Ausgaben gibt es doch auch einen relativ breiten Konsens darüber, dass das Engagement des Staates in vielen Ländern im Verlaufe des 20. Jahrhunderts ausgeufert ist und der Staat Aktivitäten übernommen hat, zu deren Wahrnehmung er im Grunde weniger geeignet ist als private Anbieter. Und dass er selbst in Gebieten, in denen sein Eingreifen grundsätzlich gerechtfertigt ist, sein Tätigkeitsfeld weit überzogen hat. Beispiele dafür sind die detaillierten Zulassungsbestimmungen für neue Produkte, die Unterstützung einer immer größer werdenden Zahl kultureller Institutionen, die Mitfinanzierung von Kulturveranstaltungen oder auch die ausgefeilten Vorschriften im Bauwesen.

Wo genau die adäquaten Grenzen zu ziehen wären, lässt sich theoretisch nicht exakt festlegen und wird deshalb immer umstritten bleiben. Erfahrung und empirische Forschung lieferten in den letzten Jahren aber überzeugende Evidenz dafür, dass das Gewicht des Staates ab einer bestimmten Größe wachstumshemmend wirkt. Ein zu großer Staat hat die Tendenz zu Bürokratie, Inflexibilität und mangelnder Dynamik. Die Finanzierung der Staatsaktivitäten über Steuern ist in ihrer Wirkung häufig verzerrend und leistungshemmend für Private, zudem auch mit hohen Administrativkosten verbunden. Hinzu kommt, dass der Anreiz zu unproduktivem „Rent Seeking“ (bewusstes Ausschöpfen staatlicher Leistungen durch gut organisierte Gruppierungen, statt Abstützen auf Eigenleistung) umso größer wird, je mehr Ressourcen über den Staat verteilt werden. Je mehr der Staat zu verteilen hat, desto mehr Menschen und Institutionen werden dafür Schlange stehen.

Gesamtstaatliche Ausgaben (in Mrd. EUR) in Österreich

Abbildung 1. Quelle: IWF

. . . steigt auch die Verschuldung

Die staatliche Finanzpolitik muss also langfristig konsistent angelegt sein. Nur dann ist sie glaubwürdig und vermag bei den Marktteilnehmern zuverlässige Erwartungen bezüglich der künftigen fiskalischen Bedingungen zu schaffen. Solche Erwartungen sind für Investitionsentscheidungen aller Art von enormer Wichtigkeit. Eine Fiskalpolitik, die die Bedingung der langfristigen Konsistenz nicht erfüllt, trägt den Keim der Instabilität in sich. Einnahmen- und Ausgabenstrukturen, die nicht mit langfristigem („strukturellem“) Budgetausgleich vereinbar sind, führen trendmäßig zu wachsender Staatsverschuldung. Ist das Schuldenwachstum stärker als das allgemeine Wirtschaftswachstum, ergibt sich eine instabile Situation, weil das Vertrauen in die Bonität und Zukunft des Staates und der Wirtschaft leidet. Eine solche Entwicklung muss früher oder später korrigiert werden, durch Ausgabenkürzungen, durch Steuererhöhungen oder durch beides zusammen. Unter der Ungewissheit, wann und wie diese Korrekturen kommen, leidet die Glaubwürdigkeit der ganzen Politik.

Seit Ausbruch der Staatsschuldenkrise kennen die Interventionen der Nationalstaaten kein Halten mehr. Selbst die ausschließlich auf Preisstabilität ausgerichtete Europäische Zentralbank dreht mittlerweile fleißig an der Konjunkturkurbel. Gerechtfertigt werden die Interventionen mit dem Argument, dass der Staat einspringen müsse, wenn private Haushalte und Unternehmen bei Zinsen von nahezu null Prozent weder konsumieren noch investieren wollen. Nur so könnten die Volkswirtschaften aus der drohenden „Liquiditätsfalle“ befreit werden. Der Staat überbrückt also die ausfallende private Nachfrage, bis diese durch die öffentlichen Ausgaben wieder stimuliert und zur selbsttragenden Konjunkturstütze heranwächst. Im Jahr sechs nach Ausbruch der Krise ist von einem selbsttragenden Aufschwung noch nicht viel zu sehen. Im Gegenteil, stattdessen wandern die Schuldenpegel beunruhigend schnell nach oben. Erstmals seit Bestehen der Europäischen Union haben die kumulierten Staatsschulden die Schwelle von 90 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung überschritten.

Heute verursachte Budgetdefizite bedingen allerdings morgen Rückzahlungs- und Zinsverpflichtungen in noch größerem Umfang. Das bedeutet zusätzlichen Zwang zu Ausgabenkürzungen und/oder Steuererhöhungen und damit vermehrte Einschränkungen der haushaltspolitischen Bewegungsfähigkeit für die Zukunft. An Beispielen von Ländern, deren Wirtschaftspolitik durch strukturelle Haushaltsdefizite und stets wachsende Verschuldung extrem belastet, ja geradezu gelähmt worden ist, mangelt es nicht.

Aber es fehlt auch nicht an erfreulichen Entwicklungen. So weist etwa der Schweizer Haushalt seit Jahren verlässlich Überschüsse aus. Selbst in den Zeiten der großen Krise ist das Budget ausnahmslos im Plus. Möglich macht das eine verfassungsrechtlich abgesicherte Schuldenbremse, die den Ausgabenrausch der öffentlichen Hand bremst. Ähnlich erfolgreich wirtschaften seit Jahren die nordischen Länder, die ihre Wohlfahrtssysteme reformiert und die öffentliche Verwaltung drastisch zurechtgestutzt haben. Schwedens Staatsverschuldung ist mittlerweile unter die Marke von 40 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung gefallen, jene von Österreich ist inzwischen doppelt so hoch. Die Republik Österreich schaffte es in den vergangenen zehn Jahren nicht, auch nur einen einzigen ausgeglichenen Haushalt auszuweisen. Dabei sind die Steuereinnahmen laut Statistik Austria mittlerweile auf 86,7 Milliarden Euro (2012) geklettert. Das ist ein Anstieg von 33 Prozent in nur zehn Jahren, während die Sozialversicherungsbeiträge im selben Zeitraum um 42 Prozent auf 46 Milliarden Euro angewachsen sind. Und dennoch will es dem politischen Führungspersonal nicht gelingen, mit den eingenommenen Geldern das Auslangen zu finden. Was einzig und allein daran liegt, dass die Ausgaben hierzulande schneller wachsen als die Einnahmen. Seit 2002 sind sie um 43 Prozent gestiegen. Was Politiker aller Lager nicht daran hindert, das Kaputtsparen des öffentlichen Haushaltes zu beklagen. In einem Land, dessen öffentliche Ausgaben mehr als die Hälfte der jährlichen Wirtschaftsleistung ausmachen – ein kaputtgesparter Staatshaushalt sieht wahrlich anders aus.

Der Staat wird nicht „kaputtgespart“

- „Sparen“ bedeutet, einen Teil eines Einkommens nicht für Konsumzwecke auszugeben. Bei Diskussionen über die Staatsfinanzen aber wird bereits dann von „Sparen“ gesprochen, wenn ein anfänglich budgetiertes Ausgabenwachstum nachträglich ein wenig nach unten korrigiert wird, selbst wenn gegenüber dem Ausgangszustand immer noch ein kräftiges Ausgabenwachstum übrig bleibt.

- Da überdies die staatlichen Ausgaben losgelöst von den Einnahmen und der Vermögenslage bestimmt werden, verschuldet sich der Staat zunehmend.

- Das Kaputtsparen und der Abbau des Sozialstaates sind Mythen – in der Realität nimmt der Umfang des Staates zu. In Österreich ist das nicht zuletzt daran abzulesen, dass die Ausgaben der öffentlichen Hand bereits mehr als die Hälfte der jährlichen Wirtschaftsleistung ausmachen. Der Staat hat sich also längst zum wichtigsten Wirtschaftsfaktor des Landes emporgeschwungen – auf Pump.

- Deshalb sind die öffentlichen Ausgaben auf ihre Zweckmäßigkeit hin laufend zu überprüfen. Korrekturen sind allein schon im Interesse der nächsten Generation unumgänglich.

Mehr interessante Themen

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah

Verloren im Papierdschungel: Die erdrückende Last der Bürokratie

Fast schon im Wochentakt schlagen bei den Unternehmen neue Regeln auf. Es kann schon längst nicht mehr als EU-Bashing gelten, den Regelungswahn der Brüsseler Schreibtischakrobaten als unmäßig zu kritisieren. Wir werfen einen Blick in die Giftküche der Bürokratie.

Einschätzung der Wahlprogramme zur Nationalratswahl 2024

Schwerpunkt 1: Mehr Wachstum braucht das Land! Wirtschaftswachstum ist in Österreich zu einem Fremdwort geworden. Nicht nur in der Statistik und in den Prognosen der Institute ist es inzwischen weitgehend der Stagnation gewichen. Auch in den Wahlprogrammen der Parteien kommt es kaum noch vor. Man sollte ja erwarten, dass ein Land, dessen reales Br

Wie wir die Wohnungsnot lösen

Wohnen ist in Österreich nicht teurer als in anderen europäischen Ländern. Die Wohnkostenbelastung liegt unter dem EU-Schnitt. Und doch gibt es Verbesserungsbedarf: Künftige Regierungen sollten den Aufbau von Wohneigentum in der Mitte der Gesellschaft erleichtern, den geförderten Mietmarkt treffsicherer machen und dafür sorgen, dass ausreiche