Mythos: TTIP nützt ja nur den Großkonzernen

- 14.09.2016

- Lesezeit ca. 3 min

Beliebte wirtschaftspolitische Mythen im Stresstest (Bd. 3)

Österreich verdankt seinen Wohlstand maßgeblich dem internationalen Handel. Viele Arbeitsplätze gäbe es ohne den Außenhandel nicht – und damit auch nicht die dazugehörigen Einkommen. Mehr als die Hälfte aller Waren und Dienstleistungen werden ins Ausland verkauft.

Wichtigster Exportpartner sind seit 2015 nach Deutschland die USA, noch vor den direkten Nachbarn Italien und der Schweiz. Begeisterung über das Abkommen der Transatlantischen Handels- und Investitionspartner schaft, kurz „TTIP“, sucht man hierzulande dennoch vergeblich.

Worum geht es bei TTIP?

Bei TTIP geht es um einen möglichst freien Handel zwischen den weltweit größten Wirtschaftsregionen USA und EU. Ziel ist der Abbau von unnötigen Zöllen und eine Angleichung und Anerkennung von Standards, Prüfverfahren und Zertifizierungen, um diese in der Folge auch global zu etablieren. Obwohl beide Regionen zu den fortschrittlichsten der Welt zählen, wird eine Angleichung nicht in allen Bereichen möglich sein – dafür gehen die Auffassungen zu weit auseinander, allen voran in landwirtschaftlichen Fragen. Es gibt aber auch Bereiche, in denen eine Einigung ohne Qualitätsverlust möglich wäre, mit der Chance für beide Seiten, weltweit anerkannte Standards nach ihren Vorstellungen zu prägen. Zu hören ist über TTIP jedoch selten etwas Gutes: In einer ausgesprochen emotional geführten Debatte werden lieber sinkende Standards, Demokratieabbau und Machtmissbrauch der Großkonzerne heraufbeschworen, und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass zwei von drei Österreichern einem Freihandelsabkommen wie TTIP negativ gegenüberstehen – in einem Land, das vom Freihandel lebt.

Dieser Widerspruch ist nichts Neues. Der EU-Beitritt wurde ebenfalls lange kritisch gesehen. Auch die Globalisierung gerät zunehmend in Verruf, obwohl sie Millionen von Menschen aus bitterster Armut befreit hat und noch befreit. Die Idee des Freihandels an sich scheint schon unbeliebt zu sein, mit dem Partner USA erst recht. Negative Schlagzeilen, nicht zuletzt auch über den NSA-Skandal,[1] prägen die Debatte. Dabei zeigt das Beispiel des EU-Beitritts deutlich, dass an der ablehnenden Haltung der Österreicher weniger die USA schuld sein dürften als vielmehr eine generell skeptische Einstellung zu Marktwirtschaft und Wettbewerb. Dabei spielt auch die Angst vor dem Niedergang eine große Rolle. In einem wohlhabenden Land gibt es vermeintlich mehr zu verlieren als zu gewinnen. Die Österreicher fürchten sich vor der internationalen Konkurrenz, vor einem wirtschaftlichen Abstieg und dem Verlust ihres Wohlstands. Hinzu kommt ein ausgeprägtes Misstrauen gegenüber den Entscheidungsträgern – speziell jene, die nicht in Österreich Entscheidungen treffen, sondern in Brüssel.

Freihandel ist kein Nullsummenspiel

Vehemente Freihandels- und TTIP-Kritiker zeichnen gerne das Bild eines Nullsummenspiels: Bürger, Kleinunternehmer und Biobauern stehen gegen das Großkapital. Wenn der eine gewinnt, müsse der andere zwangsläufig verlieren. Die großen Konzerne schicken ihre Lobby, um sich ein noch größeres Stück aus dem über 30 Billionen Euro schweren Kuchen des gemeinsamen Wirtschaftsraums USA und EU zu sichern. In der Logik des Nullsummenspiels sind damit alle anderen Verlierer, für die nur mehr ein paar Krümel übrigbleiben. Aber der Freihandel ist kein Nullsummenspiel, und die Größe des gemeinsamen Kuchens ist nicht begrenzt. Die jüngste Entwicklung Chinas zeigt uns, dass durch eine Abkehr vom Protektionismus und die Öffnung für den globalen Handel ein enormes Wirtschaftswachstum möglich ist. International hat das Wachstum durch die Globalisierung deutlich an Dynamik gewonnen. Was wir heute als wachstumsschwache Jahre nach der Krise empfinden, wäre ohne internationalen Handel die Normalität.

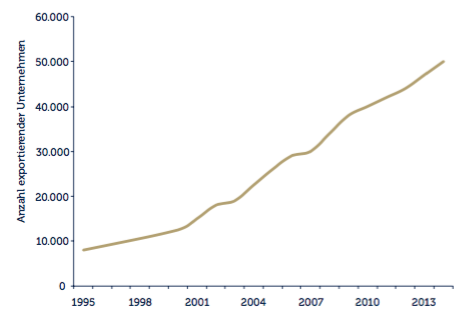

Zwischen 1995 und 2008 hat sich die Zahl der österreichischen Unternehmen, die das Ausland beliefern, vervierfacht. Dieses Wachstum von 425 Prozent verdanken wir der Schaffung eines gemeinsamen europäischen Wirtschaftsraums. Weitere fünf Jahre später, also 2013, exportierten in Österreich 47.000 Unternehmen, also 588 Prozent mehr als 1995. Auch im Zuge des EU-Beitritts und der Osterweiterung gab es viel Kritik. Besonders die Ostländer mit ihren niedrigeren Löhnen würden der österreichischen Wirtschaft schaden. Heute wissen wir, dass es anders gekommen ist: Wurden 1994 noch Waren im Wert von etwa 5 Milliarden Euro nach Osteuropa exportiert, waren es 2013 bereits deutlich mehr als 26 Milliarden Euro.

Entwicklung ausführender Unternehmen in Österreich seit dem EU-Beitritt

Abbildung 14. Quelle: BMFWF.

Die Frage, ob man durch den Freihandel zu den Gewinnern oder Verlierern zählen wird, hängt nicht von der Unternehmensgröße ab. Selbst wenn in Österreich alle 47.000 exportierenden Unternehmen Großkonzerne wären, würden die heimischen kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ebenfalls als Zulieferer von einem steigenden Handelsvolumen profitieren – auch wenn sie ihr Produkt nicht auf direktem Weg in die USA verkaufen. Österreich hat aber natürlich keine 47.000 Großkonzerne, nur knapp über 1.000 Unternehmen haben mehr als 250 Beschäftigte. KMUs verkaufen die Hälfte des gesamten exportierten Warenwerts.

Kritiker wie etwa Attac, die nicht nur gegen TTIP auftreten, sondern generell gegen eine globalisierte Welt, weisen gerne darauf hin, dass das Gros der österreichischen Exporte in den EU-Binnenmarkt fließt, und nicht in die USA. Das ist zutreffend, aber dem Umstand geschuldet, dass Österreich mit der EU eben Freihandel betreibt – mit gemeinsamen Standards, die es auch kleinen und mittleren Unternehmen erlauben, ihre Produkte ohne zusätzlichen Aufwand über die Landesgrenzen hinaus zu verkaufen. Dass nur wenige von ihnen heute Handelsbeziehungen mit den USA unterhalten, ist kein Argument gegen TTIP – ganz im Gegenteil: Gemeinsame Standards würden ihnen einen weiteren Markt öffnen.

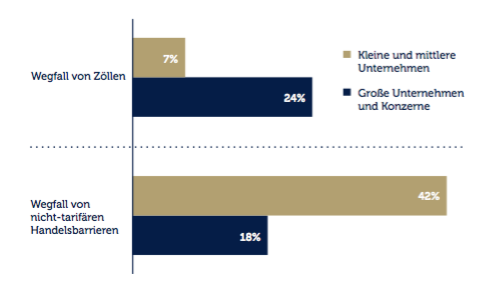

Größtes Potenzial für kleinere Firmen

Abbildung 15. Quelle: ifo Institut 2013.

Große Unternehmen brauchen TTIP nicht

Mithilfe von TTIP sollen Handelsbarrieren abgebaut werden, um Unternehmen eine Belieferung des jeweils anderen Markts zu erleichtern. Maßnahmen wie Zölle verteuern den Export von Waren und Dienstleistungen – und die Rechnung bezahlt am Ende der Verbraucher. Eine geringere Nachfrage aus dem Ausland führt zu weniger Produktion und damit zu niedrigerer Beschäftigung und weniger Wohlstand im exportierenden Land.

Größtenteils wurden die Zölle zwischen der EU und den USA bereits abgebaut. 2013 bezahlten die Verbraucher aber immer noch 11 Milliarden Euro zusätzlich für importierte Produkte. Neben den Zöllen erschweren unterschiedliche Vorschriften, Prüfverfahren und Normen den Handel, selbst für einfache Produkte. So gibt es beispielsweise unterschiedliche technische Normen bei Gasrohren, Sicherheitsventilen, der Höhe von Notabstellknöpfen bei Maschinen (in Deutschland zwischen 110 cm und 130 cm, in den USA zwischen 90 und 110 cm), oder auch den orangenen bzw. roten Blinker am Auto. Schätzungen zufolge entsprechen diese nicht-tarifären Handelshemmnisse einem Zoll auf die Produkte in Höhe von 20 Prozent des Endpreises.

Diese unterschiedlichen Normen sollen die gleiche Qualität und Sicherheit eines Produktes garantieren. Aber welche Bedeutung haben sie für einen Großkonzern wie Siemens oder die Voestalpine, und was bedeuten sie für kleinere und mittlere Unternehmen?

Großkonzerne betreiben schon lange internationale Geschäfte, auch ganz ohne Freihandelsabkommen. Siemens etwa unterhält seit 1845 Geschäftsbeziehungen mit den USA. Schon 1892 wurde ein eigener Produktionsstandort in den USA gegründet. Um den US-amerikanischen Markt zu bedienen, werden vielfach gar keine Waren mehr physisch aus Europa exportiert. Stattdessen verfügen Großunternehmen über parallele Produktionslinien diesseits wie jenseits des Atlantiks. Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, wies in der TTIP-Debatte ausdrücklich darauf hin: „Siemens und auch einige andere große deutsche Unternehmen brauchen TTIP nicht, weil wir ohnehin starke lokale Wertschöpfung in den USA haben.“ Auch die Voestalpine hat in eine eigene Produktionslinie in den USA investiert – mit 550 Millionen Euro die größte Auslandsinvestition in der Firmengeschichte.

Wie aber steht es um die kleinen und mittleren Unternehmen? Die Hürden für den Betrieb einer eigens für den ausländischen Markt konzipierten Produktionsstätte sind hoch – finanziell und organisatorisch. Ihnen bleibt häufig nur das teure Umrüsten einer Produktionslinie, das doppelte Prüfen oder mehrfache Zertifizieren ihrer Produkte – oder ein Verzicht auf eine Belieferung des US-Markts und seiner potenziellen Kunden.

Wenig zu gewinnen, aber viel zu verlieren

Wenngleich die meisten wissenschaftlichen Untersuchungen einen positiven Wachstums- und Beschäftigungseffekt voraussagen, so ist von TTIP kein großer Wachstumssprung zu erwarten. Der Vorteil des Abkommens liegt vor allem in der Chance, gemeinsam die Zukunft gestalten zu können. Die Globalisierung wird voranschreiten – mit Europa, aber auch ohne uns, wenn wir nicht mithalten wollen. Aufstrebende Regionen wie Teile Asiens werden weiterhin aufholen und an wirtschaftlicher und politischer Bedeutung gewinnen. Wenn wir in Europa unsere über Jahrzehnte erarbeiteten Standards sichern möchten, so sollten wir Allianzen schließen mit jenen, die ähnliche Werte teilen. 1980 standen die Wirtschaftsräume der USA und der Europäischen Union (kaufkraftbereinigt) für über 50 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung. Zur Jahrtausendwende war es mit 45 Prozent bereits weniger als die Hälfte. 15 Jahre später stehen sie nur mehr für ein Drittel der globalen Wirtschaftsleistung. Hält dieser Trend an, ist klar, dass beide Wirtschaftsblöcke rasch handeln sollten, wenn sie mit ihrer Marktmacht aktiv global gültige Standards setzen wollen. Anstatt darauf zu warten, dass dies andere (nach deren Interessen) für uns tun.

Zweifelsfrei wird es durch das Abkommen nicht nur Gewinner geben. Auf welcher Seite sich ein Unternehmen wiederfinden wird, hängt nicht von seiner Größe ab, sondern von der Fähigkeit, schnell genug auf globale Trends zu reagieren. Der Versuch, strukturelle Veränderungen aufzuhalten, wäre nicht nur kontraproduktiv, sondern ist faktisch unmöglich.

Eine Entkoppelung von der Globalisierung wäre gleichbedeutend mit einem Abschied von Wissen, Innovation und Fortschritt. Abschottung wie zu Zeiten des Protektionismus funktioniert nicht. Ungeachtet dessen muss man den Verlierern struktureller Veränderungen auch Perspektiven anbieten: „Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere; aber wir sehen meist so lange mit Bedauern auf die geschlossene Tür, dass wir die, die sich für uns geöffnet hat, nicht sehen.“ Frei nach Alexander Bell würde uns ein gemeinsames Abkommen mit gemeinsamen Standards dabei helfen, unser Blickfeld zu weiten und neue Möglichkeiten zu erkennen. Denn sie sind da. Wir müssen nur genau hinschauen.

Zusammenfassung

- Österreich verdankt seinen Wohlstand dem Handel: Mehr als die Hälfte aller Waren und Dienstleistungen werden ins Ausland verkauft.

- Bislang exportieren Österreichs KMUs vor allem ins EU-Ausland. Das ist aber kein Argument gegen ein Abkommen mit den USA – im Gegenteil: Durch den innereuropäischen Freihandel konnten Österreichs Unternehmen neue Märkte erschließen. Mit den USA würde Europa ein weiterer wichtiger Markt geöffnet werden.

- Auf die Größe kommt es nicht an: Auch kleine und mittlere Unternehmen profitieren von TTIP – mittelbar als Zulieferer und unmittelbar als Unternehmen, die dank geringerer Hürden einfacher am weltweiten Handel teilnehmen können.

- TTIP ermöglicht uns heute, unsere Standards gemeinsam mit einem Partner abzusichern, der viele unserer Werte und Vorstellungen teilt.

- TTIP ist kein Nullsummenspiel. Es gibt nicht den einen großen Kuchen, von dem die Großkonzerne nur ein paar Krümel für die Kleineren übriglassen. Stattdessen aber gibt es die Chance auf Wachstum und damit mehr Kuchen für alle.

Fußnoten

- 2013 enthüllte Edward Snowden, dass die USA Internet und Telekommunikation in großem Umfang und ohne Verdachtsmomente auch in Europa überwachen ließen. ↩

Mehr interessante Themen

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah

Verloren im Papierdschungel: Die erdrückende Last der Bürokratie

Fast schon im Wochentakt schlagen bei den Unternehmen neue Regeln auf. Es kann schon längst nicht mehr als EU-Bashing gelten, den Regelungswahn der Brüsseler Schreibtischakrobaten als unmäßig zu kritisieren. Wir werfen einen Blick in die Giftküche der Bürokratie.

Einschätzung der Wahlprogramme zur Nationalratswahl 2024

Schwerpunkt 1: Mehr Wachstum braucht das Land! Wirtschaftswachstum ist in Österreich zu einem Fremdwort geworden. Nicht nur in der Statistik und in den Prognosen der Institute ist es inzwischen weitgehend der Stagnation gewichen. Auch in den Wahlprogrammen der Parteien kommt es kaum noch vor. Man sollte ja erwarten, dass ein Land, dessen reales Br

Wie wir die Wohnungsnot lösen

Wohnen ist in Österreich nicht teurer als in anderen europäischen Ländern. Die Wohnkostenbelastung liegt unter dem EU-Schnitt. Und doch gibt es Verbesserungsbedarf: Künftige Regierungen sollten den Aufbau von Wohneigentum in der Mitte der Gesellschaft erleichtern, den geförderten Mietmarkt treffsicherer machen und dafür sorgen, dass ausreiche