Adam Smith: Klimaaktivist

- 27.04.2023

- Lesezeit ca. 4 min

Eine schwere Geburt

Um die Vorgaben des Kyoto-Protokolls zu erfüllen, führte die EU im Jahr 2005 das EU-ETS ein. Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt schon Vorläufer gab, war es in dieser Größenordnung das weltweit erste System seiner Art. Die Funktionsweise lässt sich auf zwei Begriffe herunterbrechen: Cap & Trade. Zunächst wird eine Obergrenze an Treibhausgasemissionen ermittelt (= Cap). Diese lässt sich so auf die Jahre verteilen, dass die EU-weit gesteckten Emissionsziele bis 2050 erreicht werden. Sollen ambitioniertere Ziele angestrebt werden, dann kann die Menge schneller reduziert werden.[1]

Wer eine Tonne CO2-Äquivalent[2] ausstoßen will, muss ein Emissionszertifikat verbrauchen. Hat ein Unternehmen Zertifikate übrig, dann kann es zumindest einen Teil davon für die Zukunft ansparen; wer mehr benötigt, kann auf die kommenden Jahre anschreiben. Außerdem werden die Zertifikate an der Börse gehandelt (= Trade). Wer klimaschonend wirtschaftet, kann damit also Geld verdienen; dasselbe gilt umgekehrt.

Soweit die Theorie. Doch in der Praxis gab es ziemliche Anlaufschwierigkeiten. In der ersten Phase (2005–2007) umfasste das System nur die Schwerindustrie und den Energiesektor. Die Mitgliedstaaten waren selbst für die Festsetzung der zulässigen Emissionsmengen zuständig. Da noch keine verlässlichen Emissionszahlen existierten, beruhten die festgelegten Grenzwerte auf Schätzungen, die die Industrie im Grunde selbst lieferte. Durch das viel kritisierte Grandfathering wurde der Bock zum Gärtner gemacht. Wenig überraschend erwiesen sich die Schätzungen bald als zu hoch. Der Angebotsüberhang ließ den Preis der Emissionsrechte abstürzen (vgl. Abbildung 2). Treibhausgasemissionen waren praktisch wieder gratis.

Die Politik hakte die erste Phase als Lernprozess ab. In der zweiten Phase (2008–2012) zog sie die Zügel etwas straffer. Überschüssige Zuteilungen aus der ersten Phase wurden vom Markt genommen und die Obergrenze auf Basis der tatsächlich aufgezeichneten Emissionen niedriger angesetzt. Doch jetzt kam Pech dazu: Durch die Wirtschaftskrise ab 2008 waren bald wieder zu viele Zertifikate im System. Der Preis ging wieder nach unten.

Gratis, aber nicht kostenlos

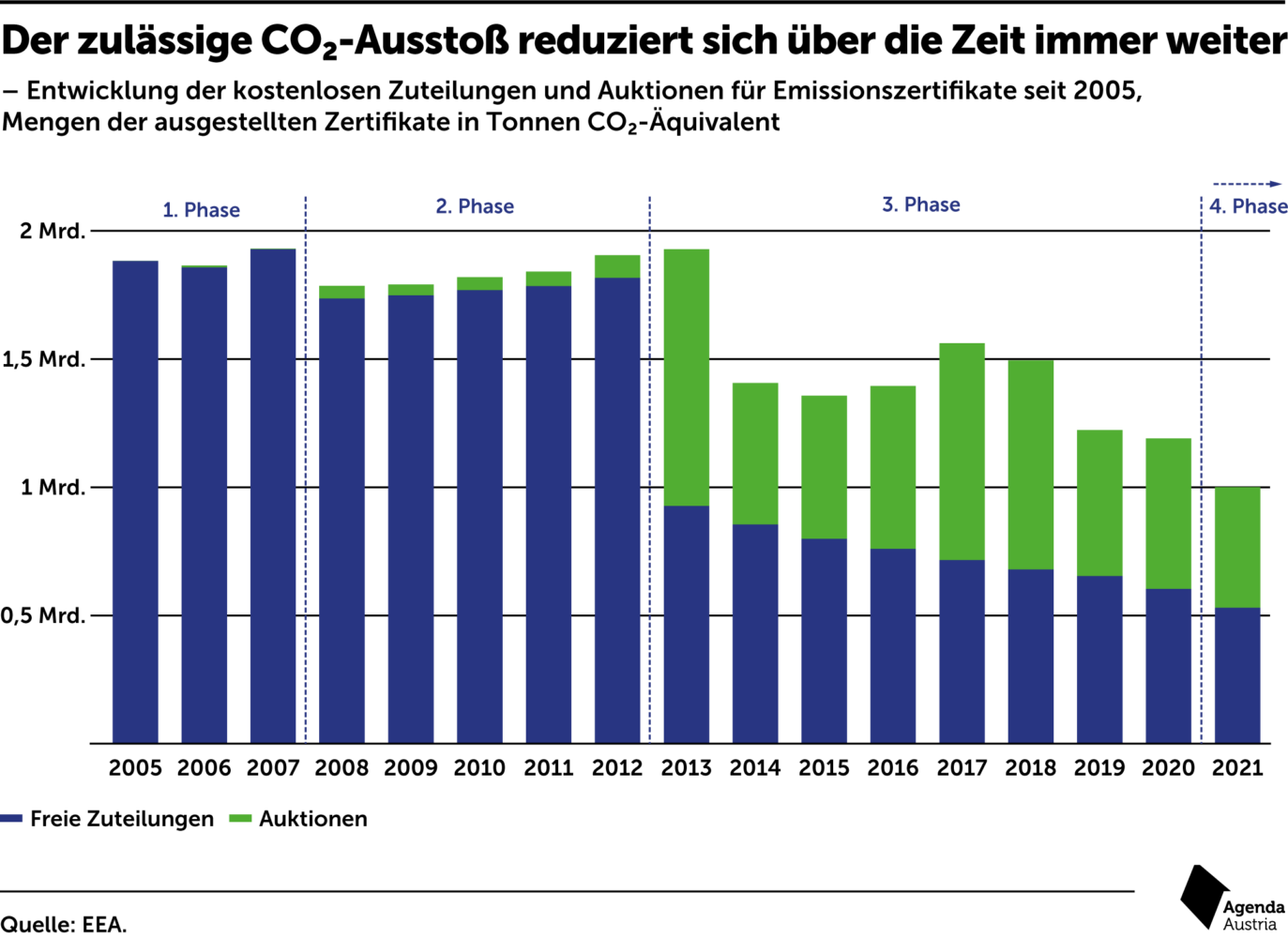

Apropos Preise: In den ersten beiden Phasen wurden die meisten Zertifikate gratis zugeteilt (vgl. Abbildung 3).

Zum Teil ist das heute noch so. Was auf den ersten Blick widersinnig erscheint und oft auf Lobbyarbeit der Industrie zurückgeführt wird, ist auf den zweiten Blick weniger problematisch. Entscheidend ist die Lenkungswirkung: Ob ein Emittent Geld verliert, weil er ein Zertifikat kaufen muss oder weil er ein zugeteiltes Zertifikat verbraucht, das er sonst an Unternehmen hätte verkaufen können, die mehr brauchen als sie zugeteilt bekommen haben, macht für das Klima keinen Unterschied.[3] Denn erstens ist die Menge durch die Cap gedeckelt. Und zweitens ist der Anreiz, klimaschonend zu arbeiten, trotzdem aufrecht. Die Buchhaltung freut sich schließlich immer, wenn sauberer produziert wird: Entweder weil sie kein Zertifikat kaufen muss oder weil sie ein geschenktes Zertifikat verkaufen kann.

Emissionszertifikate sind eben keine Ablassbriefe. Die Unternehmen sollen sich nicht von begangenen Umweltsünden freikaufen; sie sollen einen Anreiz haben, sie gar nicht erst zu begehen. Das ETS gehört keinesfalls zu den windigen Geschäftsmodellen, mit denen sich manche Unternehmen gerne grünwaschen. Konzepte, bei denen angeblich Bäume gepflanzt werden, um die verursachten Emissionen zu kompensieren – natürlich inklusive Gütesiegel für die eigene Website –, haben mit der Funktionsweise des ETS nicht das Geringste gemein.[4] Dem ETS geht es um die Lenkungswirkung, die allein dadurch entsteht, dass der Ausstoß von Treibhausgasen über die Zeit immer teurer wird und klar ist, dass es irgendwann keine (oder nur noch sehr wenige) Zertifikate geben wird.[5]

Doch grundsätzlich wäre es natürlich trotzdem möglich gewesen, die Zertifikate zu verkaufen und damit Einnahmen zu erzielen. Warum hat man zunächst davon abgesehen?

Im Jahr 2005 standen viele Sektoren noch vor einem Rätsel, ob und wie sich ihre Prozesse überhaupt klimaneutral machen lassen würden. Internationale Vorbilder gab es keine, da die EU die Speerspitze der Klimapolitik bildete. Es wäre damals für viele Industrien nur naheliegend gewesen, ihre Produktionstätigkeiten in Länder ohne CO2-Preis zu verlagern. Das ETS wäre auf diese Weise ein gewaltiges Deindustrialisierungsprojekt ohne die geringste Klimawirkung geworden, da die Emissionen dann nur andernorts angefallen wären. Dieses Phänomen des Carbon Leakage war von Anfang an ein großes Thema. Da es damals keine politische Alternative gab, entschied man sich für freie Zuteilungen für alle und parkte das Problem auf Wiedervorlage. Über die verschiedenen Phasen des EU-ETS hinweg wurde die Menge an freien Zuteilungen immerhin stetig reduziert.

Inzwischen ist aber eine bessere Idee vorhanden und auch schon beschlossen: der CO2-Grenzausgleichsmechanismus CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Durch ihn wird es schwerer, schmutzige Produktion auszulagern und die Güter dann zurückzuimportieren. Der CBAM macht freie Zuteilungen überflüssig. Sie sollen bis 2034 stufenweise abgeschafft werden.

Fußnoten

- So geschehen bei den jüngsten Beschlüssen des EU-Parlaments am 18. April 2023. ↩

- Zur Umrechnung aller Treibhausgasemissionen in CO2-Äquivalente werden die Emissionswerte der klimawirksamen Gase entsprechend den Treibhausgaspotenzialen des „IPCC Fifth Assessment Report“ (2014) herangezogen. Klimawirksame Gase sind – gemäß der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 – Kohlendioxid (CO2) und Methan (CH4) sowie seit 2013 Stickoxid/Lachgas (N20) und fluorierte Gase (F-Gase – HFKW, FKW, NF3, SF6). ↩

- Aus der verhaltensökonomischen Literatur sind allerdings sogenannte Endowment-Effekte bekannt, bei denen Unternehmen diese beiden Optionen unterschiedlich bewerten. Ob sie in der Praxis im ETS vorkommen, wird in der Literatur unterschiedlich bewertet (Verde et al., 2019). ↩

- Warum die Vereinten Nationen solchen Praktiken Legitimität verleihen, bleibt wohl ihr Geheimnis (https://www.derstandard.at/story/2000143196552/uno-vermittelt-offenbar-unwirksame-co2-zertifikate). ↩

- Kompensationszahlungen und die Übertragung von Treibhausgasbudgets zwischen Ländern waren zwar im Kyoto-Protokoll und sind auch weiterhin im Paris Agreement vorgesehen. Aber das ist ein anderes Thema und hat mit dem ETS wenig zu tun. ↩

Mehr interessante Themen

Der Volkswagen der Altersvorsorge: Eine betriebliche Pension für alle.

Jeder weiß: Auf einem Bein zu stehen, ist auf Dauer eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Doch dem österreichischen Pensionssystem muten wir genau das zu. Es steht fast ausschließlich auf einem Bein: dem staatlichen Umlageverfahren. Zwar setzen viele Länder in Europa auf solche Systeme, doch kaum eines verlässt sich derart blind darauf wie Ö

Aller guten Dinge sind drei?

Im dritten Anlauf hat es nun also geklappt. Fünf Monate nach der 28. Nationalratswahl steht das erste Dreierbündnis im Bund. Wir wollen einen Blick hinter die Kulissen – oder genauer gesagt in das Regierungsprogramm – werfen. Hat sich das geduldige Warten gelohnt? Was ist aus den Wahlversprechen der Parteien geworden? Ist die neue Koalition b

Der schnellste Weg aus der Budgetkrise

Die Staatsschulden sind rasant gestiegen, das Defizit wächst. Österreich muss rasch Maßnahmen setzen, um das Budget zu sanieren. Aber wie soll das gehen, ohne die Wirtschaftskrise zu verschärfen? Die Agenda Austria hat ein Konzept erarbeitet, mit dem der Staat schon im kommenden Jahr knapp 11 Milliarden Euro einsparen kann. Bis zum Ende des Jah

Verloren im Papierdschungel: Die erdrückende Last der Bürokratie

Fast schon im Wochentakt schlagen bei den Unternehmen neue Regeln auf. Es kann schon längst nicht mehr als EU-Bashing gelten, den Regelungswahn der Brüsseler Schreibtischakrobaten als unmäßig zu kritisieren. Wir werfen einen Blick in die Giftküche der Bürokratie.

Einschätzung der Wahlprogramme zur Nationalratswahl 2024

Schwerpunkt 1: Mehr Wachstum braucht das Land! Wirtschaftswachstum ist in Österreich zu einem Fremdwort geworden. Nicht nur in der Statistik und in den Prognosen der Institute ist es inzwischen weitgehend der Stagnation gewichen. Auch in den Wahlprogrammen der Parteien kommt es kaum noch vor. Man sollte ja erwarten, dass ein Land, dessen reales Br

Wie wir die Wohnungsnot lösen

Wohnen ist in Österreich nicht teurer als in anderen europäischen Ländern. Die Wohnkostenbelastung liegt unter dem EU-Schnitt. Und doch gibt es Verbesserungsbedarf: Künftige Regierungen sollten den Aufbau von Wohneigentum in der Mitte der Gesellschaft erleichtern, den geförderten Mietmarkt treffsicherer machen und dafür sorgen, dass ausreiche