Warum 200 Millionen Euro nur die Spitze des Pflege-Eisbergs sind

- 04.07.2017

- Lesezeit ca. 3 min

Die Abschaffung des Pflegeregresses zieht eine Finanzierungslücke nach sich. Wer die Kosten genauer betrachtet, stellt fest: Die wahren Probleme sind viel größer und liegen woanders.

Der Staat greift künftig nicht mehr auf das Privatvermögen von pflegebedürftigen Personen zu, um einen Teil der Pflegekosten zu decken. Dadurch ist natürlich eine Finanzierungslücke entstanden und auch eine Diskussion darüber, wie diese zu schließen sei. Die Lücke beträgt etwa 200 Millionen Euro. Wer sich genauer ansieht, wie Pflegeleistungen finanziert werden, kommt jedoch zum Schluss: Das ist nur die Spitze des Pflege-Eisbergs.

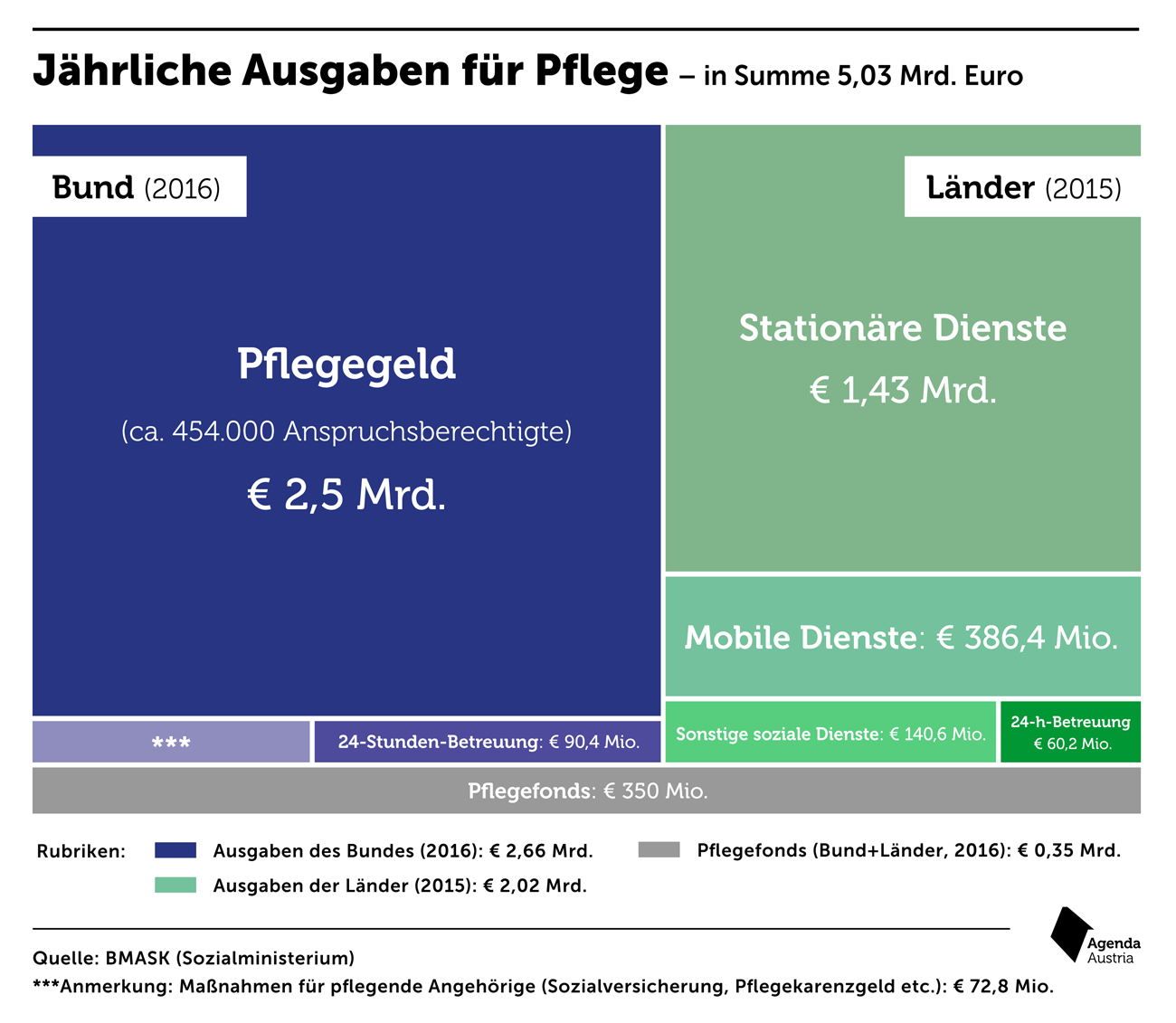

Zuletzt gaben Bund und Länder zusammengerechnet 5,03 Milliarden Euro für Pflege aus – Tendenz steigend. Diese große Summe setzt sich aus zahlreichen Einzelposten zusammen. Weil die genaue Aufsplittung die Gefahr von Kopfsausen birgt, zeigt unsere Grafik eine vereinfachte Darstellung:

Größter einzelner Posten ist also das Pflegegeld, das vom Bund bezahlt wird. Diesen Zuschuss erhalten etwa 454.000 pflegebedürftige Österreicher, das sind rund fünf Prozent der Bevölkerung. Die Länder geben am meisten Geld für stationäre Dienste aus, also z.B. Pflegeheime oder betreutes Wohnen.

Kostspieliger Ausgabenföderalismus

Die komplizierten Finanzströme zwischen Bund und Ländern bei der Pflege sind ein Paradebeispiel dafür, dass Österreichs Föderalismus dringend überarbeitet werden sollte. Das Recht, Steuern einzuheben, liegt ja zum größten Teil beim Bund. Gleichzeitig können die Länder aber Ausgaben beschließen, ohne den Bund zu fragen – und holen sich dann aber das nötige Geld über den Finanzausgleich.

Dieser Ausgabenföderalismus verleitet freilich dazu, bei den Ausgaben großzügig zu sein. Schließlich müssen die Länder das Geld dafür ja nicht selbst bei den Steuerzahlern eintreiben. Eine genauere Betrachtung etwa der Kosten für einen Tag in stationärer Pflege in den Bundesländern bringt irritierende Erkenntnisse: In Wien kostet ein Tag 238 Euro, in Oberösterreich hingegen 111 Euro. Obwohl Wien und Oberösterreich 2015 in etwa gleich viele Tage verrechneten, gab Wien dafür um etwa 380 Millionen Euro mehr aus, wie der Fiskalrat feststellte. Das ist doppelt so viel wie die entfallenen Einnahmen beim Regress.

Versicherungspflicht als Lösung?

Auch hier zeigt sich: Der abgeschaffte Pflegeregress ist eines der kleineren Probleme. Die Pflege völlig neu zu denken ist eine wichtige Aufgabe für die neue Regierung. Abgesehen davon, dass es beim Föderalismus wie auch bei den Sozialversicherungen zu hebendes Einsparungspotenzial gibt, könnte das zum Beispiel so gehen: Jeder Österreicher ist verpflichtet, auf sein individuelles Pflegekonto einzuzahlen; das sollte steuerfrei sein. Braucht er im Alter Pflege, ist das Geld dafür da. Falls nicht, freuen sich die Erben. Ein anderer Weg wäre eine Versicherungspflicht, wie sie in den Niederlanden besteht. Beide Lösungen wären besser als der Status quo.

Mehr interessante Themen

Entwicklung der Pflegekosten in Österreich

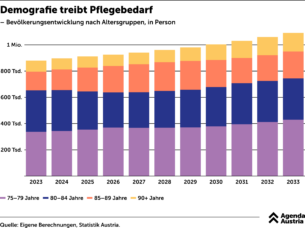

Enorme Kosten werden bald mit der Pflege auf den Staat zukommen. Die Zahl der über 75-Jährigen wird von derzeit rund 900.000 auf über 1,6 Millionen im Jahr 2050 steigen. Die preisbereinigten Kosten für die Pflege so vieler alter Menschen – gemessen als Anteil am BIP – dürften sich bis 2050 in etwa verdoppeln.

Alterung führt zu mehr Pflegebedarf

Auch für die Pflege werden wir in Zukunft aufgrund der Alterung deutlich mehr aufwenden müssen. Allein im Jahr 2024 steigen die Aufwendungen des Bundes für Pensionen um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

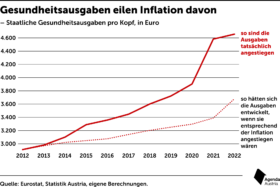

Fehlt es dem Gesundheitssystem an Geld?

Das österreichische Gesundheitssystem kommt derzeit nicht aus den Schlagzeilen. Die demographische Entwicklung schlage sich in steigenden Kosten nieder, zudem mache der Trend zu mehr Teilzeit auch vor den Spitälern nicht halt, Patienten warten oft monatelang auf eine wichtige Untersuchung.

Türkis-Grün, die Farben der Veränderung?

Eine Analyse der Agenda Austria: Regierungsprogramm 2020 – 2024

Mit der folgenden Analyse gibt die Agenda Austria eine Einschätzung betreffend jene Themen des Regierungsprogramms ab, zu denen wir bereits eigene Studien und Empfehlungen erarbeitet haben.

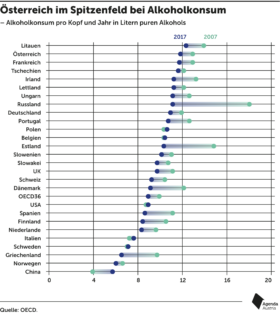

Österreich, das Land der Trinker

Am Silvesterabend werden wieder die Korken knallen. Hierzulande wird aber nicht nur zum Jahreswechsel gerne getrunken, sondern auch während des Jahres, wie eine Grafik der Agenda Austria zeigt. So wird in den Industriestaaten nur in Litauen mehr Alkohol getrunken als in Österreich.

It’s the Gegenleistung, stupid!

Über drei Millionen Österreicher haben bereits eine private Krankenversicherung. Wer hin und wieder einen Arzt braucht, weiß auch, warum.