Neue Regierung, alter Trott?

Foto: © BKA / Denise Rudolf

- 09.06.2016

- Lesezeit ca. 3 min

Österreich laboriert nicht an zu langen Arbeitszeiten. Auch nicht an fehlenden Maschinen- oder Substanzsteuern. Sondern an einer Regierung, die sich nicht dazu motivieren lässt, die großen Löcher im heimischen Staatshaushalt zu stopfen.

Die fortschreitende Digitalisierung des menschlichen Lebens erfordert neue Antworten. Etwa auf die Frage, wie ein traditioneller Sozialstaat finanziert werden kann, wenn eine wachsende Anzahl von Jobs künftig von Maschinen erledigt wird – und nicht mehr von Menschen, die jede Menge Lohnsteuer und Sozialversicherungsbeiträge abführen. Für die Gewerkschaft liegt die Antwort ebenso auf der Hand wie für den neuen Bundeskanzler Christian Kern: Die Besteuerung muss dort ansetzen, wo die Wertschöpfung entsteht. Ist das nicht mehr der Mensch, sondern die Maschine, dann müsse eben das produktive Kapital besteuert werden. Flankierend dazu brauche es kürzere Arbeitszeiten, um die noch verbleibende Arbeit auf mehr Köpfe verteilen zu können. Und natürlich Vermögenssteuern, um für mehr Verteilungsgerechtigkeit zu sorgen.

Die Diskussion über einen grundlegenden Umbau des Steuersystems wird Österreich nicht erspart bleiben. Aber ist diese Diskussion tatsächlich eine dringende? Braucht es in Zeiten von Investitionszurückhaltung und Zukunftsverdrossenheit eine Debatte über Wertschöpfungsabgabe und Vermögenssteuer, die eine Abwanderung der industriellen Produktion beschleunigen würde? Wandert die Wertschöpfung bereits in Richtung Maschinen ab? Fehlt es dem Sozialstaat an Geld?

Steigender Geldbedarf im Sozialsystem

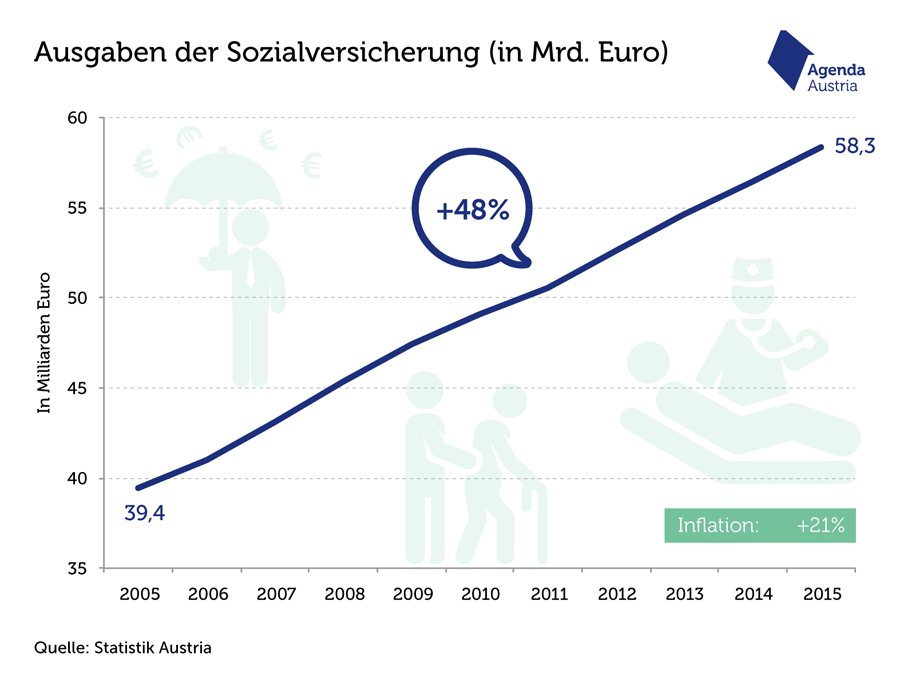

Nein, von einer Verlagerung der Wertschöpfung ist noch nichts zu sehen. Aber zu beobachten ist ein rasant steigender Geldbedarf im Sozialsystem. Nehmen wir nur die Sozialversicherung, deren Ausgaben allein in den vergangenen zehn Jahren um 48 Prozent auf 58 Milliarden Euro zugelegt haben.

Der Grund für den hohen Geldbedarf ist kein Staatsgeheimnis: Wir gehen gemessen an der höheren Lebenserwartung viel zu früh in (Früh-)Pension. Allein das Stopfen des Finanzierungslochs im staatlichen Pensionssystem und das Auszahlen der Beamtenpensionen verschlingen knapp 24 Milliarden Euro im Jahr. Das entspricht in etwa den gesamten Einnahmen aus der Lohnsteuer. Eine nachhaltige Pensionsreform trüge deutlich mehr zur Finanzierbarkeit der Sozialsysteme bei als ein österreichischer Alleingang in Sachen Maschinensteuer.

Bessere Qualifizierung statt 35-Stunden-Woche

Und der Wunsch nach weniger Arbeit wird bereits umgesetzt. In Österreich ist die Zahl der Arbeitsstunden pro Kopf seit 2007 um knapp sechs Prozent gesunken. Eine wachsende Zahl von Menschen arbeitet Teilzeit, allen Umfragen zufolge zum größten Teil aus freien Stücken. Die Folge sind sinkende Realeinkommen und Nullwachstum. Besserverdienende können sich das leisten. Aber das wahre Problem am Arbeitsmarkt ist die besorgniserregende, wachsende Zahl von Menschen ohne Ausbildung. Sie drohen in die Langzeitarbeitslosigkeit abzurutschen und sie werden auch keinen Job finden, wenn Gutverdiener weniger Überstunden leisten.

Dieses Problem lässt sich nicht mit einer 35-Stunden-Woche lösen. Sondern mit teuren Qualifizierungsprogrammen und/oder einem funktionierenden Arbeitsmarkt für Niedrigqualifizierte (Kombilohn-Modell). Zudem wird Österreich um eine Offensive im Bildungssystem nicht herumkommen, mit der endlich zu beginnen ist, auch wenn sie für viele zu spät kommt.

Zuversicht ist das beste Konjunkturprogramm

Zu hoffen bleibt, dass die neue Regierung nicht in den alten Trott verfällt und ihre ganze Energie in die Erfindung neuer Steuern steckt, bevor noch der erste konkrete Reformvorschlag vorliegt. Für eine grundlegende und notwendige Debatte über den Umbau des heimischen Steuersystems bleibt noch Zeit, für das Angehen der großen Herausforderungen im öffentlichen Bereich nicht.

Sollte die Regierung nicht wissen, wo sie anfangen soll, bieten wir gerne eine kleine Orientierungshilfe an: „Zuversicht ist das beste Konjunkturprogramm“.

Mehr interessante Themen

Willkommen bei den Populisten!

Lässt sich mit weniger Arbeit die Personalnot bekämpfen? Oder mit mehr Geld die Inflation? Natürlich nicht. Das wissen auch jene, die solche Forderungen aufstellen.

Der europäische Wirtschaftsmotor stottert

Wir müssen reden. Europa – Wiege der industriellen Revolution und des damit verbundenen Wirtschaftswachstums – hat ein Problem.

Der kranke Mann Europas ist zurück

Namhafte Unternehmen verlassen Deutschland. Verlagert werden nicht etwa Stellen in der Fertigung, sondern in der Forschung. Höchste Zeit, den Kopf aus dem Sand zu ziehen.

Freihandel? Ja, aber…

Die Österreicher scheinen ein gespaltenes Verhältnis zum Thema Freihandel zu haben, findet eine Befragung im Auftrag der Europäischen Kommission.

Auch wenn es niemand glauben mag: Die Ungleichheit nimmt weltweit ab

Die Globalisierung brachte die Welt in den zurückliegenden Jahrzehnten nach vorne, Leid wurde gemildert. Zunehmend protektionistische Ambitionen gefährden die erzielten Erfolge.

Der grüne Schwanz wedelt mit dem türkisen Hund

Die Regierungsklausur zeigte, wer in dieser Koalition das Sagen hat: Es sind die Grünen, die der dreimal größeren ÖVP ihre Wünsche aufzwingen.