Kauft nur noch bei Österreichern?

- 15.06.2020

- Lesezeit ca. 4 min

Der Staat greift immer stärker in die Wirtschaft ein. Neuerdings werden Rezepte bemüht, die man sonst nur noch aus Südamerika kennt.

In Österreich bestimmt der Staat, was exportiert und was importiert wird. Er legt die Höhe der Löhne fest und regelt, wie viel ein Produkt im Supermarkt kostet. Das ist zwar nicht wahr, aber die Mehrheit der Schüler glaubt, dass es genau so ist, wie eine Studie der WU Wien zeigt. Studienautorin Bettina Fuhrmann analysiert in einem „Standard“-Kommentar punktgenau: „Klingt so, als hätten die Jugendlichen eher planwirtschaftliche Vorstellungen von der heimischen Wirtschaft.“ Warum das so ist, hat aus Sicht der WU-Professorin sehr viel mit den Inhalten der Schulbücher zu tun. Die Jugendlichen wissen fast nichts über die Marktwirtschaft, weil diese in den eingesetzten Unterrichtsmaterialien so gut wie nicht vorkommt (und wenn, dann negativ konnotiert).

Dafür lernen die Maturajahrgänge viel über „soziale Gegenbewegungen aus Ländern, in denen eine alternative Wirtschaftspolitik versucht wird“. So wird unseren Kindern erklärt, dass das Phänomen der „working poor“ ein US-amerikanisches ist, das erst mit dem Neoliberalismus nach Europa gekommen ist. Großes erwarten sich die Schulbuchautoren hingegen vom „neuen alten Sozialismus“, der in Venezuela, Bolivien und Kuba gelebt wird. In diesen Ländern ist „working poor“ zwar der Normalzustand, aber das steht nicht in den Schulbüchern.

Nun ist das Problem der schwer tendenziösen Lehrbehelfe ein seit vielen Jahren bekanntes. Geändert hat sich nichts. Niemand scheint die Bücher vor dem Andruck zu lesen, niemand wagt es, den Geografen den Wirtschaftsunterricht zu entreißen. Schon gar nicht Bildungsminister Heinz Faßmann, der ja selbst ein Geograf ist. So verlassen Jahr für Jahr junge Menschen zu Tausenden die Schulen nicht nur mit einem fehlenden Wirtschaftswissen, sondern mit einem falschen.

Deshalb denkt sich auch kaum jemand etwas dabei, wenn in einer kleinen offenen Volkswirtschaft wie der österreichischen der grenzüberschreitende Handel zur großen Landplage erhoben wird. Auch wenn kaum ein Land so stark von genau diesem grenzüberschreitenden Handel profitiert wie Österreich. Erst vergangenen Dienstag hat Greenpeace Alarm geschlagen, weil nicht einmal die Hälfte des Bedarfs an Obst und Gemüse durch „österreichische“ Produkte gedeckt werden könne. Diese Warnung trifft den Zeitgeist, täglich werden Bürger aufgerufen, nur noch „österreichische“ Waren zu kaufen, wir haben es nicht erst seit Ausbruch der Corona-Krise mit einem geradezu krankhaften Einkaufswagen-Nationalismus zu tun.

Das Ö1-„Mittagsjournal“ berichtete umfassend über den schockierenden Greenpeace-Befund, ohne auch nur eine kritische Frage zu stellen. Etwa jene, warum sich das klimatisch nicht gesegnete Österreich eigentlich selbst mit Obst und Gemüse versorgen müsse. Steht etwa ein Krieg vor der Tür, von dem wir alle nichts wissen? Sind polnische Kartoffeln schlechter als niederösterreichische, und was genau ist an italienischen Tomaten auszusetzen? Sollen wir am Ende überhaupt keine Agrarprodukte mehr ans „Ausland“ verkaufen, damit wir uns nur noch „rein österreichisch“ ernähren können? Und was, wenn jene Länder, deren Melonen wir nicht mehr haben wollen, unsere Hightech-Produkte zurückschicken? All das bleibt im Unklaren. Dafür fasst die Journalistin noch einmal dodelsicher zusammen, was nun zu tun ist: „Also: mehr Geld (Subventionen, Anm.) für den Anbau von Obst und Gemüse, weniger für die Fleischproduktion.“

Werner Perlinger versuchte vor vier Jahren genau diesem Wunsch nach mehr Gemüse aus heimischer Produktion nachzukommen. In einem 14 Hektar großen Glashaus sollten das ganze Jahr über Paradeiser für den heimischen Handel gezogen werden. Alles lief wie am Schnürchen, Gemeinde und Land stellten die nötigen Widmungen bereit. Aber es kam, wie es kommen musste: Das Projekt wurde von einer Bürgerinitiative zu Fall gebracht, sehr zur Freude der burgenländischen Grünen, die den hohen Wasserverbrauch der pannonischen Paradeiser kritisierten. Obst und Gemüse ohne Wasser zu erzeugen, ist freilich ein Unterfangen, das nicht ganz einfach ist.

Deutlich einfacher scheint der Schaden zu lösen zu sein, den der umtriebige Borkenkäfer anrichtet. Das von ihm befallene Schadholz hat künftig von den lokalen Holzverarbeitern aufgekauft zu werden, wie eine Gesetzesnovelle von Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger vorsieht. Wir reden hier also von einem Kaufzwang, den es nur noch in jenen Ländern gibt, die den „neuen alten Sozialismus“ hochhalten. Für die Holzbauern ist das eine feine Sache. Nicht mehr sie tragen das wirtschaftliche Risiko des Schädlingsbefalls, sondern die Holzverarbeiter. Was noch fehlt, ist ein von den Holzbauern festgesetzter Mindestpreis, zu dem ihnen das schadhafte Produkt abgekauft werden muss. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.

All das zeigt jedenfalls eines recht eindrucksvoll: Niemand sollte sich über das fehlende Wirtschaftswissen heimischer Schüler lustig machen. So falsch liegen sie nämlich gar nicht.

Kolumne von Franz Schellhorn im „Profil“ (13.06.2020)

Mehr interessante Themen

Der Gender Wage Gap beginnt bei der Berufswahl

Ein großer Teil der verbleibenden Lücke beim Gender Pay Gap ist historisch gewachsen und lässt sich durch Einkommensunterschiede zwischen den verschiedenen Branchen oder auch zwischen einzelnen Berufen erklären.

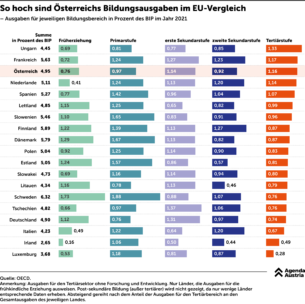

So hoch sind Österreichs Bildungsausgaben im Europa-Vergleich

Dieses muss aber nicht durch neue Steuereinnahmen aufgetrieben werden, sondern könnte durch eine Umstrukturierung der Bildungsausgaben frei werden. Hierzulande wird für die frühen Phasen der Bildungskarriere – im Verhältnis zu fortgeschrittenen Ausbildungsstufen – wenig Geld ausgegeben. Länder wie Dänemark, Schweden oder Estland investier

So wichtig sind die Investitionen in Bildung

Die ersten Jahre sind entscheidend für die sprachliche und soziale Entwicklung eines Menschen. Kinder sind in frühen Jahren besonders lernfähig. Was in dieser Zeit verpasst wird, erhöht später die Kosten für das Bildungssystem, aber auch für die Gesellschaft insgesamt.

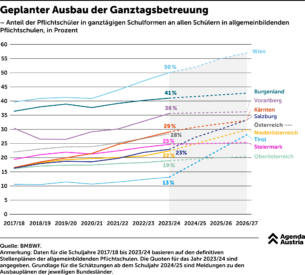

Geplanter Ausbau der Ganztagsbetreuung

Mehr Zeit in der Schule und damit in einem geregelten Umfeld fördert die sprachliche und soziale Integration. Es sollten daher viel mehr Schulen in einen Ganztagsmodus wechseln. Derzeit gibt es beim Angebot noch große regionale Unterschiede.

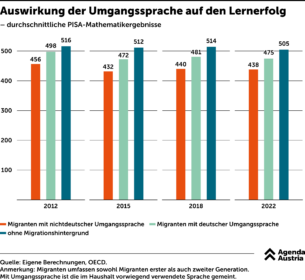

Auswirkung der Umgangssprache auf den Lernerfolg

Mangelhafte Sprachkenntnisse führen zu einer Einstufung als außerordentlicher Schüler und zur verpflichtenden Teilnahme an einem Deutschförderkurs oder – sind die Kenntnisse unzureichend – einer gesonderten Deutschförderklasse. Doch im Schulstartalter hat das Unheil schon längst seinen Lauf genommen.

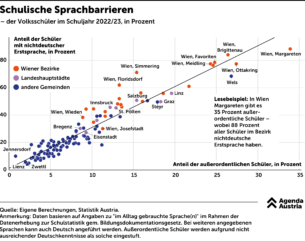

Schulische Sprachbarrieren

Sieben von zehn Wiener Pflichtschülern sprechen im Alltag nicht vorwiegend Deutsch. Das muss nicht zwangsläufig ein Problem darstellen, Mehrsprachigkeit kann ja sogar ein Vorteil sein. Allerdings nur, wenn die Kinder Deutsch zumindest gut genug beherrschen, um dem Schulunterricht zu folgen. Letzteres ist leider sehr oft nicht der Fall.