Hans-Werner Sinn: Griechenland ist ein richtungsweisender Musterfall

- 01.07.2015

- Lesezeit ca. 4 min

Der deutsche Top-Ökonom warnte bei der Agenda Austria vor neuen Krediten für Griechenland und plädierte für einen "atmenden Euro".

“Schuldverhältnisse zwischen Staaten bringen die Völker Europas gegeneinander auf.” Wer ein wenig mitverfolgt, welche Worte Griechen und Deutsche schon über den jeweils anderen verwendet haben, weiß, dass Hans-Werner Sinn damit Recht hat. Der Leiter des ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung legte in einem Vortrag bei der Agenda Austria schlüssig dar, warum er einen temporären Austritt Griechenlands aus dem Euro befürwortet, die knapp 200 Gäste bei unserer Veranstaltung zeigten mit viel Applaus ihre Zustimmung. Sinn plädierte für einen „atmenden Euro“ – ein Euro ohne Ausstiegsoption kann seiner Meinung nach nicht funktionieren.

Hilfsgelder entsprechen 36 Marshall-Plänen

Wie konnte es überhaupt so weit kommen, dass die Griechen heute maximal 60 Euro pro Tag am Bankomaten beheben können? Hans-Werner Sinn untermauerte mit Zahlen, dass Griechenland nach dem Euro-Beitritt die Löhne zu rasch in die Höhe trieb, ohne Bezug auf die niedrige Produktivität des Landes. Der Staat machte den Anfang, die privaten Unternehmen mussten mit Lohnerhöhungen nachziehen, um für Arbeitnehmer attraktiv zu bleiben. Die vorher bis zu 25 Prozent hohen Zinsen sanken auf deutsches Niveau, doch wurden billige Kredite nicht für Investitionen verwendet, sondern gingen in den Konsum. Seit dem Jahr 2008 hat die Euro-Zone Griechenland mit insgesamt 332 Milliarden Euro zu helfen versucht – weshalb Sinn das Land auch nicht als Austeritäts-Opfer bezeichnet: Die Hilfsgelder entsprächen 185 Prozent der jährlichen griechischen Wirtschaftsleistung oder dem 36-fachen dessen, was Deutschland in der Nachkriegszeit an Wiederaufbauhilfen bekommen habe (zu heutigen Preisen).

Der Vorwurf von Nobelpreisträger Joseph Stiglitz, dass mit den Finanzhilfen aber nur Banken gerettet worden seien, ist für Sinn schwer nachvollziehbar: Ein Drittel der 332 Milliarden Euro an Hilfsgeldern sei für die Rückzahlung von Bankschulden, ein Drittel zur Abdeckung des Kapitalabflusses und ein Drittel zur Finanzierung des griechischen Lebensstandards verwendet worden. Letzteres ist auch eines der zentralen Probleme des Landes – mit oder ohne Euro. Ein Land könne nämlich nicht dauerhaft mehr konsumieren als es erwirtschafte, so Sinn.

Die Kombination aus nach wie vor zu hohen Löhnen und niedriger Produktivität könnten auch Jean Claude Juncker und Angela Merkel nicht ändern. Deshalb würde frisches Geld für Griechenland die Katastrophe nur weiter hinausschieben.

Vier Szenarien für Griechenland

Hans-Werner Sinn sieht nun vier Szenarien, von denen keines schön sei: 1. Eine teure Transferunion wie bisher, die in den Geberländern für schwere politische Verwerfungen sorgen würde. 2. Weitere Kürzungen bei Staatsausgaben, Löhnen und Pensionen, die in Griechenland zu weiteren Spannungen führen würden. 3. Eine “Nachinflationierung” der wirtschaftlich robusten Euro-Länder, was die EZB mit ihrem Quantitative Easing ja schon versuche: Steigt die Inflation einige Jahre lang in Ländern wie Deutschland deutlich schneller als derzeit, sind die Hellenen am Ende wieder wettbewerbsfähig, die Sparer in den derzeit noch robusten Ländern aber schrittweise um einen beträchtlichen Teil ihres Vermögens gebracht.

Weshalb Sinn eben für Szenario Nummer vier plädiert: den zwischenzeitlichen Austritt Griechenlands aus dem Euro. Warum, versucht Sinn mit Daten des ifo zu untermauern: Demnach zeigt eine Studie über 70 Länder, die bankrott gingen und abwerteten, einen klaren Trend, dass dort nach ein bis zwei Jahren wieder Wachstum einsetzt. Zum Beispiel etwa Schweden Anfang der 90er-Jahre oder Argentinien nach der Pleite 2002. Nur mit einer abgewerteten Währung könne Griechenland wettbewerbsfähig werden. Insbesondere deshalb, weil die Importe damit zu teuer würden und wieder verstärkt zu heimischen Produkten gegriffen werde. Zudem kehre Kapital wegen billiger Immobilien zurück.

Politischer Ansteckungseffekt

Wie man dieser Tage sehe, sei das Risiko eines Ansteckungseffekts auf den Kapitalmärkten gering. “Der politische Ansteckungseffekt”, so Sinn, “ist aber eine reale Gefahr und zehnmal so gefährlich. Griechenland ist der Musterfall. Ähnliche Kredite für andere Krisenländer würden Europa zerstören.” Sinn betonte, dass Griechenland nicht aus der EU ausscheiden müsse, das wolle auch niemand. Dass es kein geregeltes Procedere für einen Austritt aus dem Euro gebe, werde die EU noch ändern können. Und sei Griechenlands Wirtschaft nach einigen Jahren wieder Euro-reif, solle das Land nach einem Schuldenschnitt auch wieder in den Euro einsteigen können. Auch in diesem Szenario würde die EU Solidarität mit den Griechen zeigen: “Europa würde im schwierigen Übergang mit Subventionen oder Hilfen betreffend Güter wie Energie oder Medikamenten helfen.”

Werden die Argumente von Hans-Werner Sinn in Brüssel berücksichtigt? Es bleibt spannend…

Mehr interessante Themen

Wer treibt die Preise?

In den Sommermonaten wurde der SPÖ die Teilzeitdebatte rasch zu bunt. Also rückte Finanzminister Markus Marterbauer aus, um Preiseingriffe bei Lebensmitteln zu fordern. Die Diskussion verselbständigte sich, von der Teilzeit spricht niemand mehr, sehr zur Freude der Sozialdemokratie.

Schulden wachsen viermal schneller als jene der Griechen

Wie man es auch dreht und wendet: Österreich befindet sich wirtschaftlich auf einer steilen Talfahrt.

Das Sparprogramm ist ein Feigenblatt

Der österreichische Staat will 6,3 Milliarden Euro im Jahr 2025 einsparen. Das ist viel zu wenig, um die finanziellen Probleme im Staatshaushalt dauerhaft zu lösen.

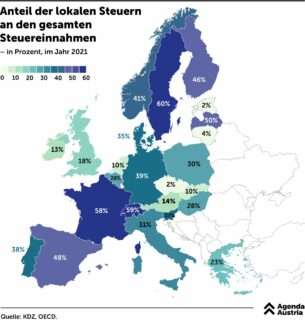

Anteil lokaler Steuereinnahmen an den Gesamteinnahmen

Effizienter organisierte Staaten wie die Schweiz oder auch Schweden heben deutlich mehr Steuern lokal ein. Das sorgt für mehr Kostenwahrheit auf der regionalen Ebene und damit auch für geringere Ausgaben insgesamt.

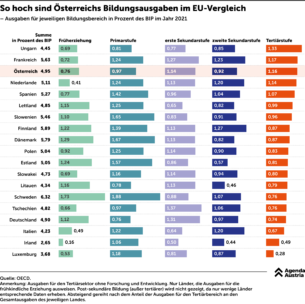

So hoch sind Österreichs Bildungsausgaben im Europa-Vergleich

Dieses muss aber nicht durch neue Steuereinnahmen aufgetrieben werden, sondern könnte durch eine Umstrukturierung der Bildungsausgaben frei werden. Hierzulande wird für die frühen Phasen der Bildungskarriere – im Verhältnis zu fortgeschrittenen Ausbildungsstufen – wenig Geld ausgegeben. Länder wie Dänemark, Schweden oder Estland investier

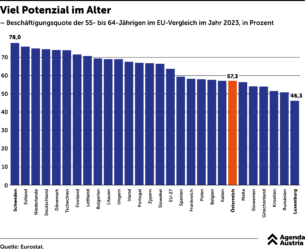

Viel Potenzial im Alter

Bei der Arbeitsmarktbeteiligung älterer Menschen gibt es in Österreich noch viel Luft nach oben. Zwar führte der Personalbedarf bereits in den vergangenen Jahren zu einer steigenden Beschäftigungsquote bei Älteren.