Flunkern für den guten Zweck

- 16.01.2022

- Lesezeit ca. 4 min

Sozial engagierte Organisationen überzeichnen die Kluft zwischen Arm und Reich mit kreativen Berechnungen. Das ist ein Fehler. Die Realität ist hart genug.

Mitte Jänner wird die britische Hilfsorganisation Oxfam wie jedes Jahr davor warnen, dass eine Handvoll Milliardäre so reich ist wie die Hälfte der Weltbevölkerung zusammengenommen. Eine Schlagzeile, die zum Himmel schreit, wie jeder nicht ganz abgestumpfte Mensch sofort begreift. Aber besitzen einige wenige so viel wie vier Milliarden Menschen zusammen? Nein, es sei denn man rechnet wie Oxfam. Dort werden nicht die Einkommen der Menschen oder der Lebensstandard verglichen, auch nicht die Vermögen. Sondern die Vermögen abzüglich aller Schulden. Und das ist gleich aus zwei Gründen problematisch. Denn zum einen gibt es über die Vermögen kaum verlässliche Zahlen. Gearbeitet wird mit groben Schätzungen, die laufend revidiert werden.

Zum anderen werden durch diese Darstellung plötzlich Menschen zu den Ärmsten der Armen, die sehr gut leben, aber hohe Schulden haben. Wie zum Beispiel Absolventen amerikanischer Elite-Universitäten, die zwar blendend verdienen, aber noch Studentenkredite laufen haben. In der Oxfam-Statistik haben sie aber ein „negatives Nettovermögen“ (also weniger als nichts) und sind deshalb ärmer als die mittellose Landbevölkerung vieler Entwicklungsländer, die sich mangels nennenswerter Einkommen und Institutionen gar nicht verschulden kann. Durch die Betrachtung der Netto-Vermögen sind auch mehr Österreicher unter den ärmsten zehn Prozent der Weltbevölkerung zu finden als beispielsweise Menschen aus China, Afghanistan, Burkina Faso oder Äthiopien. Das liegt schlichtweg daran, dass einige Österreicher „netto“ verschuldet sind, während das in den weniger entwickelten Ländern mangels Kredite nicht möglich ist.

Ein weiterer Trick: Oxfam summiert die Nettoschulden einfach auf und verteilt sie unter den ärmsten Erwachsenen, womit 30 Prozent der Menschen als überschuldet gezählt werden. Und das obwohl bei vielen das Vermögen die Schulden übersteigt. Das führt dazu, dass ein Neugeborenes in Österreich (ohne Vermögen und ohne Schulden) reicher ist als 1,6 Milliarden erwachsene Menschen zusammen. Oxfam selbst ist nach der von ihr definierten Methodik mit einem Jahresetat von einer Milliarde Euro reicher als 2,1 Milliarden Erwachsene – oder die ärmsten 30 Prozent der Weltbevölkerung zusammen.

In Österreich wiederum fährt die Arbeiterkammer eine bissige Kampagne gegen die „Fat Cats“ heimischer Vorstandsetagen. So würde der Vorstandsvorsitzende eines börsenotierten Unternehmens im Schnitt 60-mal so viel verdienen wie ein durchschnittlicher Arbeitnehmer. Allerdings nur dann, wenn man so selektiv vergleicht wie die AK. Unberücksichtigt blieben nicht nur Ausbildung, Funktion, Tätigkeitsfeld und die Arbeitszeit. Verglichen wurden auch nicht die Bezüge der CEOs mit den Beschäftigten im selben Unternehmen. Sondern mit allen österreichischen Arbeitnehmern. Verglichen wurden also Vorstandsbezüge mit den Einkommen von Arbeitnehmern, die vielfach über niedrige bis keine Qualifikationen verfügen oder auch nur teilzeitbeschäftigt sind.

Nicht berücksichtigt wurde auch das Abgabensystem: Denn der CEO verdient nicht nur mehr, er zahlt auch 220-mal so viel Lohnsteuer wie ein Durchschnittsverdiener. Nach Steuern und Abgaben liegt das Verhältnis „netto“ bei knapp 25:1. Immer noch viel – aber eben nicht 60:1. Verglichen mit dem Direktor der Arbeiterkammer beträgt es übrigens „nur“ mehr 7:1. Und das scheint in den meisten Fällen durchaus gerechtfertigt zu sein. Schließlich kann einem AK-Direktor kein einziges Zwangsmitglied weglaufen, während sich die meisten ATX-Unternehmen im knallharten globalen Wettbewerb behaupten müssen.

Das alles soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es grobe Verteilungsprobleme gibt. Viele Menschen haben auf diesem Planeten keine Aussicht auf ein Leben in Wohlstand. Aber nicht, weil Elon Musk oder Bill Gates mit ihren Erfindungen so reich geworden sind. Oder weil ATX-Vorstände zu viel verdienen. Sondern weil die Basis für breiten Wohlstand fehlt. Diesen schafft man, indem Menschen, die nicht reich geboren werden, eine Chance auf den Aufstieg bekommen. Indem sie ein Bildungssystem vorfinden, das insbesondere Kindern aus sozial schwachen Haushalten einen guten Start in ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Und indem ihre Heimatländer für Frieden und Rechtsstaatlichkeit sowie der Teilnahme am internationalen Handel sorgen. Gelingt das nicht, findet die Ungleichheit immer einen höchst fruchtbaren Boden vor.

Zudem braucht es Regierungen, die besser wirtschaften und nicht Monat für Monat die Hälfte der Arbeitseinkommen einer hart arbeitenden Bevölkerung für sich beanspruchen. Wenn der Faktor Arbeit bereits bei Durchschnittsverdienern mit 47 Prozent belastet wird, muss sich niemand wundern, wenn sich die Einkommensschere nicht schließt. Vielleicht setzt die AK die Beiträge der Arbeitnehmer ja auch einmal dafür ein, gegen den Hochsteuerstaat zu kampagnisieren. Davon hätten die Arbeitnehmer zweifellos mehr als von einem fragwürdigen Fingerzeig auf die „Fat Cats“ in den Vorständen.

Kolumne von Franz Schellhorn für “profil” (16.1.2021).

Mehr interessante Themen

Der Gender Wage Gap beginnt bei der Berufswahl

Ein großer Teil der verbleibenden Lücke beim Gender Pay Gap ist historisch gewachsen und lässt sich durch Einkommensunterschiede zwischen den verschiedenen Branchen oder auch zwischen einzelnen Berufen erklären.

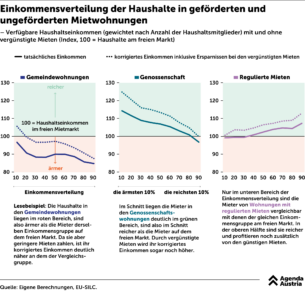

Einkommensverteilung der Haushalte in geförderten und ungeförderten Mietwohnungen

Zusätzlich zu den Verteilungen der tatsächlichen Haushaltseinkommen zeigen die gepunkteten Linien die virtuellen Einkommen, wenn jeweils die gesparte Miete hinzugefügt wird.

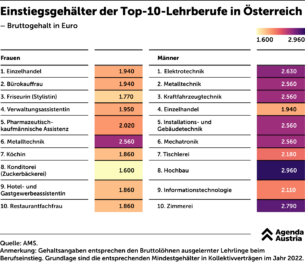

Einstiegsgehälter der Top-10-Lehrberufe in Österreich

Der beliebteste Lehrberuf ist bei Mädchen seit Jahren Einzelhandelskauffrau, bei den Burschen belegen Elektro, Metall- und Kraftfahrzeugtechnik die Spitzenplätze.

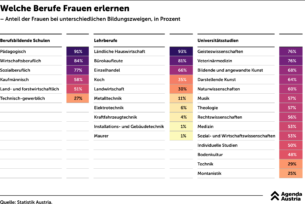

Welche Berufe die Frauen erlernen

Sowohl die Lehrlingsstatistiken wie auch die Erhebungen in weiterführenden Schulen und Studiengängen zeigen klar, dass Mädchen weiterhin stark zu geistes- und sozialwissenschaftlichen Berufen tendieren, während technische Ausbildungen viel seltener in Erwägung gezogen werden.

Gender Pay Gap in der EU

Ist der Gender Pay Gap in Österreich tatsächlich besonders groß, wie die internationale Definition vermuten lässt? Nein, denn hier gilt: The definition matters. Der Unterschied zwischen den Gehältern lässt sich nämlich zu einem großen Teil erklären – und zwar nicht mit Frauenfeindlichkeit, sondern mit Besonderheiten des heimischen Arbei

Gender Pay Gap seit 2004 stark gesunken

Der Gender Pay Gap ist seit 2004 um über zehn Prozentpunkte gesunken und somit so niedrig wie noch nie. Wenn man weitere Faktoren wie Erwerbsunterbrechungen, Erfahrung, Verhandlungsgeschick etc. inkludieren würde, wäre er sogar noch kleiner. Doch auch wenn der Gender Pay Gap sinkt, verdienen Frauen in Österreich immer noch weniger als Männer.