Eine Zeit der Entschleunigung?

- 23.03.2020

- Lesezeit ca. 4 min

Es gibt Menschen, die dem herrschenden Stillstand Positives abgewinnen können. Während Millionen von Menschen um ihre wirtschaftliche Existenz bangen.

Der österreichische Wissenschafter Josef Penninger hat vergangenen Donnerstag in einer Diskussion mit der Agenda Austria einen Satz gesagt, der die aktuelle Lage ziemlich gut beschreibt: „Wir lernen das Virus gerade erst kennen – und es lernt uns gerade erst kennen.“ Abgesehen davon, dass viele von uns auf die Bekanntschaft mit dem Virus keinen allzu großen Wert legen dürften, ist es nicht gerade beruhigend, wenn selbst Spitzenwissenschafter noch in der Kennenlernphase sind. Die erfreuliche Nachricht aber ist: Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird es in absehbarer Zeit einen Wirk- und wohl auch bald Impfstoff gegen das Coronavirus geben. Das wiederum bedeutet, dass diese Gesundheitskrise irgendwann vorbei sein wird, hoffentlich früher als später. Wann genau das sein wird, kann aber leider niemand sagen.

Was sich aber schon sagen lässt, ist, dass diese Gesundheitskrise längst zu einer ökonomischen geworden ist. In vielen hochentwickelten Ländern ist das wirtschaftliche Leben beinahe zum Stillstand gekommen.

Wer die sozialen Medien verfolgt, weiß, dass es Menschen gibt, die dieser wirtschaftlichen Vollbremsung auch Positives abgewinnen können. Schließlich hätten wir es mit einer „reinigenden Zeit der Entschleunigung“ zu tun, die es uns allen wieder einmal erlaube, „ein gutes Buch zur Hand zu nehmen“, uns um unsere Familien zu kümmern und die uns allen unverhofft „Zeit zum Innehalten“ schenke.

Wer die Sache so sieht, kann von sich zweifelsfrei behaupten, auf die Butterseite des Lebens gefallen zu sein. Also weder gesundheitliche noch wirtschaftliche Sorgen zu kennen, über ausreichend Vermögen zu verfügen oder pünktlich zum Monatsersten das Gehalt überwiesen zu bekommen. Wir sollten diese „Zeit zum Innehalten“ aber nicht zuletzt dazu nutzen, an die weniger Glücklichen zu denken. An die Tausenden Beschäftigten, die ihre Jobs bereits verloren haben oder gerade dabei sind, sie zu verlieren.

An die vielen Helden des Alltags, die kein gutes Buch zur Hand nehmen können, sondern trotz widriger Umstände täglich zur Arbeit gehen und das System am Laufen halten. An die Hunderttausenden von Unternehmern, die den Großteil ihrer Umsätze verloren haben und um das wirtschaftliche Überleben kämpfen.

Viele Menschen dürften zwar schön langsam begriffen haben, dass es derzeit vor allem darum geht, das Gesundheitssystem vor dem Kollaps zu bewahren. Aber nur wenige dürften verstehen, dass ein kollabierendes Wirtschaftssystem kein Geschenk der Entschleunigung ist, sondern eine Katastrophe für die gesamte Gesellschaft. Klar ist, dass dieses Jahr ein Jahr der Rezession werden wird. Wenn sich die Wirtschaftstätigkeit in einem Monat halbieren sollte, kostet das auf das ganze Jahr gesehen vier Prozent Wachstum. Das wäre in etwa die Größenordnung des Einbruchs nach der Finanzkrise. Aber niemand kann derzeit seriös sagen, ob das im März tatsächlich der Fall ist, es klingt jedenfalls nicht unplausibel. Setzt sich dasselbe Szenario im April fort, lägen wir schon bei einem Minus von acht Prozent.

Derzeit hoffen zwar viele Konjunkturforscher auf einen starken Aufholprozess nach dem Absturz, so sich die Lage einmal beruhigt hat. Sie sprechen von einer „V“-förmigen Erholung: steiler Absturz, gefolgt von einer prunghaften Erholung. Auch das ist nicht auszuschließen, viele Anschaffungen und Investitionen werden mit Sicherheit rasch nachgeholt, aber längst nicht alle. Frühjahrsmessen werden nicht im Herbst abgehalten, niemand wird nach dem Ende der Beschränkungen doppelt ins Restaurant gehen oder sich in einer Woche drei Mal die Haare schneiden lassen.

Für die Politik geht es derzeit einzig und allein darum, dass sich die nicht mehr zu verhindernde Rezession zu keiner Depression auswächst. In diesem Sinne ist es richtig, wenn Bundeskanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel eine „Was-immer-es-braucht“-Politik verfolgen. Es ist nämlich nicht entscheidend, ob heuer ein Budgetdefizit von drei, fünf oder zehn Prozent anfällt. Es ist auch nicht so wichtig, ob die Republik Österreich am Ende des Jahres mit zehn oder 20 Milliarden Euro an zusätzlichen Staatsschulden dasteht. Entscheidend ist, den wirtschaftlichen Zusammenbruch des Landes zu verhindern, weil es sonst keine baldige Rückkehr zu einem Leben in Wohlstand und Prosperität geben wird.

In diesem Sinne ist es notwendig und richtig, eine Pleitewelle über Garantien und Stützungen verhindern und die bereits rollende Kündigungswelle bremsen zu wollen. So wie es auch notwendig und richtig ist, die Schuldenmacherei in Zeiten der Hochkonjunktur zu kritisieren. Wann, wenn nicht jetzt, sollte der Staat denn Schulden machen?

Oder wie mein Kollege Nikolaus Jilch so richtig sagt: Ein Staat soll nicht ohne Not intervenieren, aber in der Not helfen. Darin sollten sich Rechte, Linke und Liberale einig sein. Über den richtigen Ausweg können sie sich später streiten. Wenn die führenden Wissenschafter das Virus besser kennengelernt haben.

Kolumne von Franz Schellhorn im „profil“ (21.03.2020)

Mehr interessante Themen

Mit der Motorsäge aus der Krise: Mileis Radikalkur zeigt Wirkung

In Europa wird Argentiniens Präsident Milei gehasst und verspottet. In seiner Heimat fliegen ihm die Herzen der Bevölkerung zu. Und das trotz schmerzhafter Reformen.

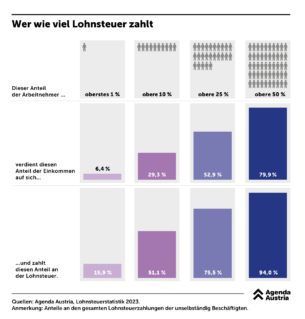

Tragen die starken Schultern genug?

Unselbstständig Erwerbstätige haben in Österreich finanziell wenig Spielraum, weil der Staat einen Großteil ihres Einkommens durch Steuern und Abgaben abstaubt. Ein Vorwurf, der regelmäßig vorgebracht wird: Die „starken Schultern“ leisten einen zu geringen Beitrag, die breite Masse dafür einen zu hohen. Die Realität sieht allerdings etw

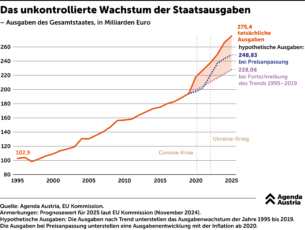

Die Staatsausgaben steigen ungebremst

Österreich steckt in wirtschaftlich schweren Zeiten. Nach zwei Jahren Rezession beruht das Wachstum 2025 auf dem Prinzip Hoffnung. Aber zumindest die Staatsausgaben haben in Österreich nach wie vor Konjunktur. Auch wenn ein Defizitverfahren aus Brüssel angesichts der jüngsten blau-schwarzen Sparpläne gerade noch abgewandt werden konnte, wird e

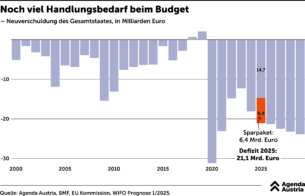

Sparpaket kommt, Schulden steigen

Sollte die Koalition zwischen FPÖ und ÖVP tatsächlich zustande kommen, wollen die beiden Parteien 6,4 Milliarden Euro einsparen, um einem EU-Defizitverfahren zu entgehen. Das ist grundsätzlich positiv und ein Schritt in die richtige Richtung. Viel Arbeit steht aber noch bevor: Denn trotz des verkündeten Sparpakets wird die Republik weiter flei

Warum blau-schwarz bei den Pensionen handeln muss

Nach den gescheiterten Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos wird die Aufgabe für die kommende Regierung nicht leichter. Neben dem fehlenden Wirtschaftswachstum fehlt es auch am lieben Geld. Ein seit langem bekannter Kostentreiber sind die Pensionen. Sie sind der größte Ausgabenposten im Bundesbudget, riesiger Treiber des Budgetproblems und

Blau plus türkis ist immer noch blau

Vorspann: Nicht alles im Wahlprogramm der FPÖ ist schlecht. Um die vernünftigen Ideen der Freiheitlichen vor den Vorhang zu holen und die anderen abzusägen, braucht es aber einen charakterstarken Koalitionspartner. Doch der ist leider nicht in Sicht.