Ein Jahr Schockstarre – auf Kosten der Schüler

- 17.04.2021

- Lesezeit ca. 5 min

Die Pandemie führte zu enormen sozialen und wirtschaftlichen Schäden in den Schulen. Aber selbst Corona schafft es bisher nicht, das Klassenzimmer zu digitalisieren.

Vor gut einem Jahr mussten sich Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern über Nacht mit einer neuen Form des Unterrichts zurechtkommen. Das Distance Learning wurde verkündet, um der Ausbreitung des Virus zu begegnen. Schnell war klar, dass dies in Österreich nicht ganz leicht werden würde. Auch wenn Parteibücher und Regierungsprogramme seit Jahren von digitalen Masterplänen erzählen, ist im Klassenzimmer davon nichts zu sehen. Während vergleichbare Länder ihre Bildungssysteme längst an die neue Zeit angepasst haben, sieht man die Digitalisierung hierzulande weiter skeptisch.

Frage des Glücks

Was folgte, war eine überaus lehrreiche Zeit – für die Schülerinnen und Schüler wie für die Eltern. Letztere mussten Pädagogen spielen, nebenbei arbeiten und obendrein noch den Haushalt schupfen.

Viele Lehrerinnen und Lehrer haben einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Insbesondere jene, die unermüdlich den Kontakt zu ihren Schülerinnen und Schülern suchten, dilettierenden Eltern unterstützend zur Hand gingen und über Skype, Zoom, Teams und Co zu unterrichten versuchten. Aber auch jene, die angeblich keinen Computer zu Hause haben und seit Wochen verschollen waren. Womit sich einmal mehr zeigte:

Ob Schülerinnen und Schüler im Wohlfahrtsstaat Österreich eine gute Bildung erhalten, ist eine Frage des Glücks.

Nach einer ersten Schockstarre präsentierte das Bildungsministerium dann kurz vor Beginn des Schuljahres im Herbst 2020 einen Acht-Punkte-Plan zur Digitalisierung der Schulen. Digitale Lehrmaterialen sollten bereitgestellt werden, Lehrkräfte mittels Videoschulung besser vorbereitet werden und Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Letztere zwar nicht sofort, aber doch in der Zukunft. Mit 250 Millionen Euro sollte die Schule aus der Kreidezeit geholt werden.

Böse Zungen meinten, dass das vielleicht schon am Anfang der Sommerferien und nicht erst am Ende angegangen werden sollte. Aber letztlich waren alle froh, dass nun endlich Hand angelegt wird, um das Problem zu lösen. Im November kam es dann, wie es kommen musste. Die Infektionszahlen stiegen stark an, die Republik wurde in den Winterschlaf geschickt, und mit ihr auch der Unterricht. Einige Schulen hatten sich gut vorbereitet, Lehrkräfte waren keine digitalen Anfänger mehr. Aber gut lief es weiterhin nur dort, wo Eigeninitiative vorhanden war. Ein angemessener Ersatz für den Unterricht in der Klasse wurde weder im zweiten, noch im dritten Lockdown erreicht und schon gar nicht flächendeckend.

Fragt man Lehrkräfte was sich seit dem Acht-Punkte-Plan verbessert hat, schaut man in leere Gesichter. Der Plan ist schlicht unbekannt. Die Kommunikation mit den Schulen und Lehrkräften dürfte minimal sein. Die Schulleitung erfährt aus den Medien, ob der Unterricht in Klassenräumen, im Schichtbetrieb oder im Homeschooling erfolgt.

Erst kürzlich überraschte man die Lehrkräfte damit, parallel Distanzlehre und Betreuung leisten zu müssen. Dieses Vorhaben wird in vielen Fällen allein schon daran scheitern, dass es an den Schulen an Bandbreite sowie den Geräten mangelt. Während viele Schülerinnen und Schüler über Endgeräte verfügen, fehlt es Lehrkräften an selbigen. Während viele Schülerinnen und Schüler zu Hause bequem im Internet surfen, fehlt es in den Schulen eines der reichsten Länder der Welt an den nötigen Bandbreiten. Was hat das Bildungsministerium in den vergangenen zwölf Monaten daran gehindert, für schnelleres Internet an den Schulen zu sorgen?

Bessere Anreize

Es braucht aber nicht nur Überschriften, sondern ausgereifte Konzepte. Und – was eigentlich selbstverständlich sein sollte – vor allem deren Umsetzung. Jede Lehrerin, jeder Lehrer muss mit einem Endgerät ausgestattet werden, wenn von ihm Distanzlehre verlangt wird. Die Lehrkräfte müssen eine qualitativ hochwertige Weiterbildung bekommen, wie sie nicht nur in der Distanzlehre ihr Wissen effektiv vermitteln können und ihrer Rolle gerecht werden. Und sie sollten einen Anreiz haben sich weiterzubilden und bei Weigerung auch Konsequenzen erfahren.

Andere Länder zeigen, wie es geht. Finnland oder Estland zum Beispiel. In beiden Ländern ist der Unterricht längst digitalisiert, die Schülerinnen und Schüler konnten auch in den Lockdowns mühelos erreicht, unterrichtet und geprüft werden.

Der Trick, mit dem es Estland geschafft hat, das Bildungssystem zu modernisieren, ist Autonomie gepaart mit den richtigen Anreizen. Nimmt eine Schule an einer kritischen Selbstevaluierung teil, damit die Regierung Schulprojekte vergleichen kann, bekommt die Bildungseinrichtung mehr Geld. Damit können etwa neue Computer angeschafft werden. Bildet sich eine Lehrkraft in ihrem Fach und ihren Kompetenzen weiter, bekommt sie ein höheres Gehalt. Die Schulen sind für die Schülerinnen und Schüler da und sind teilweise mehr als 15 Stunden am Tag geöffnet. Die Schulleitung versteht sich als Manager: Wie bekomme ich die besten Lehrkräfte? Wie motiviere ich sie?

Es gibt gute Alternativen zu der österreichischen Politik des Durchtauchens. Je schneller wir uns an diesen orientieren, desto geringer werden die sozialen und wirtschaftlichen Schäden der Bildungsmisere sein.

Gastkommentar von Hanno Lorenz in der “Der Standard” (16.04.2021).

Mehr interessante Themen

Der Gender Wage Gap beginnt bei der Berufswahl

Ein großer Teil der verbleibenden Lücke beim Gender Pay Gap ist historisch gewachsen und lässt sich durch Einkommensunterschiede zwischen den verschiedenen Branchen oder auch zwischen einzelnen Berufen erklären.

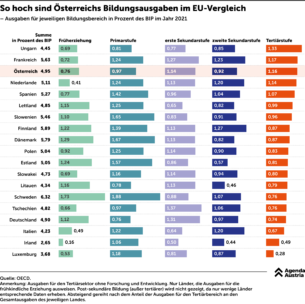

So hoch sind Österreichs Bildungsausgaben im Europa-Vergleich

Dieses muss aber nicht durch neue Steuereinnahmen aufgetrieben werden, sondern könnte durch eine Umstrukturierung der Bildungsausgaben frei werden. Hierzulande wird für die frühen Phasen der Bildungskarriere – im Verhältnis zu fortgeschrittenen Ausbildungsstufen – wenig Geld ausgegeben. Länder wie Dänemark, Schweden oder Estland investier

So wichtig sind die Investitionen in Bildung

Die ersten Jahre sind entscheidend für die sprachliche und soziale Entwicklung eines Menschen. Kinder sind in frühen Jahren besonders lernfähig. Was in dieser Zeit verpasst wird, erhöht später die Kosten für das Bildungssystem, aber auch für die Gesellschaft insgesamt.

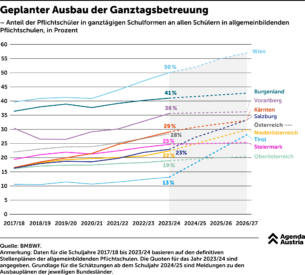

Geplanter Ausbau der Ganztagsbetreuung

Mehr Zeit in der Schule und damit in einem geregelten Umfeld fördert die sprachliche und soziale Integration. Es sollten daher viel mehr Schulen in einen Ganztagsmodus wechseln. Derzeit gibt es beim Angebot noch große regionale Unterschiede.

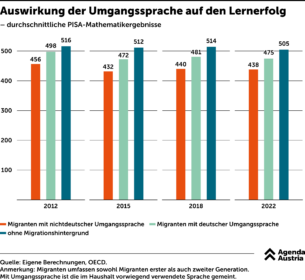

Auswirkung der Umgangssprache auf den Lernerfolg

Mangelhafte Sprachkenntnisse führen zu einer Einstufung als außerordentlicher Schüler und zur verpflichtenden Teilnahme an einem Deutschförderkurs oder – sind die Kenntnisse unzureichend – einer gesonderten Deutschförderklasse. Doch im Schulstartalter hat das Unheil schon längst seinen Lauf genommen.

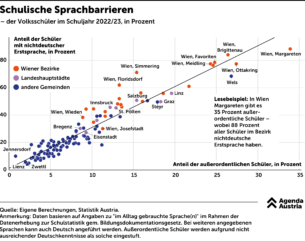

Schulische Sprachbarrieren

Sieben von zehn Wiener Pflichtschülern sprechen im Alltag nicht vorwiegend Deutsch. Das muss nicht zwangsläufig ein Problem darstellen, Mehrsprachigkeit kann ja sogar ein Vorteil sein. Allerdings nur, wenn die Kinder Deutsch zumindest gut genug beherrschen, um dem Schulunterricht zu folgen. Letzteres ist leider sehr oft nicht der Fall.