Arm und Reich: 5 Fragen, 5 Antworten

- 08.04.2016

- Lesezeit ca. 7 min

Was bedeutet es für die Armen, wenn Reiche reicher werden? Wie wirkt sich diese Ungleichheit aus? Wie entwickeln sich Einkommen und Vermögen tatsächlich? Ein Überblick.

Über ein nicht gerade kleines Thema, nämlich den Zustand der Weltwirtschaft, sprach die Chefin des Internationalen Währungsfonds Christine Lagarde vor einigen Tagen in Frankfurt. “Der Abstand zwischen Reichen und Armen”, so Lagarde, “nährt protektionistische Stimmungen”. Aber, so fuhr die IWF-Chefin fort, gegen Hoffnungslosigkeit und Ausgrenzung müsse ein anderer Weg eingeschlagen werden, “einer, der zur mehr Beschäftigung, höheren Einkommen und einem gesicherteren Leben führt”.

Dieser Befund, den die Agenda Austria teilt, ist ein guter Anlass, wieder einmal einen genaueren Blick auf Verteilungsfragen zu werfen. Wie hat sich der Abstand zwischen Reich und Arm tatsächlich entwickelt, einerseits was die Einkommen betrifft, andererseits in Bezug auf die Vermögen? Wie sieht das in Österreich aus, wie läuft die Entwicklung weltweit? Und wie wirkt sich das alles auf das Wirtschaftswachstum aus, jene Größe, über die sich Christine Lagarde Sorgen macht? In den folgenden fünf Fragen geben wir einen Überblick.

1. Haben die Reichen immer mehr und die Armen immer weniger?

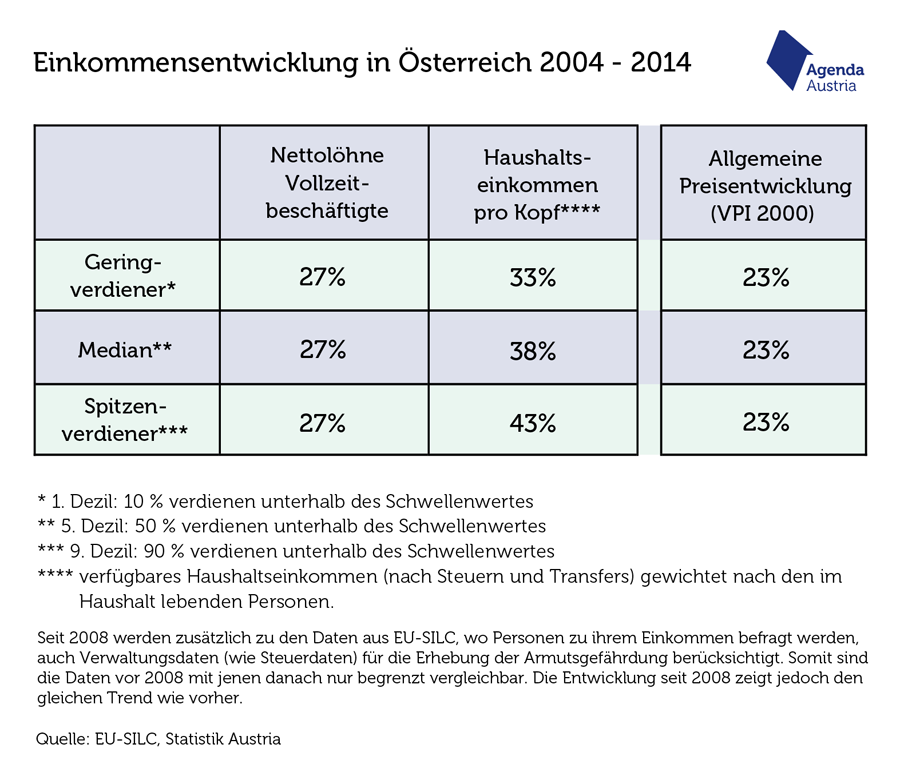

In Österreich haben beide Gruppen immer mehr. Zu dieser Erkenntnis kommt, wer die Entwicklung der Einkommen analysiert. Die folgende Tabelle zeigt, dass das Pro-Kopf-Einkommen (nach staatlichen Transfers) in Haushalten von Geringverdienern um 33 Prozent gestiegen ist; in Haushalten von Spitzenverdienern ist es um 43 Prozent gestiegen. Auch die Preise gingen nach oben, aber weniger stark als die Einkommen.

Sowohl Gering- als auch Spitzenverdiener haben also real ein höheres Einkommen. Was bedeutet das in puncto Armut? Als armutsgefährdet gilt, wer weniger als 60 Prozent des Medianeinkommens zur Verfügung hat (das Medianeinkommen ist jenes, bei dem die Hälfte der Haushalte mehr und die andere weniger zur Verfügung hat). Dieser Wert ist ab 2004 preisbereinigt um 15 Prozent gestiegen und betrug 2014 genau 1161 Euro (zwölf mal); wer laut Definition an der Schwelle zur Armut steht, hat also eine höhere Summe zur Verfügung. Mehr ist sicherlich besser, aber die Entwicklung läuft in die richtige Richtung.

Wie sieht es aber ohne staatliche Transfers aus? Auch ohne diese stiegen die Nettolöhne von Vollzeitbeschäftigten in jeder Einkommensgruppe stärker als die Preise. Ein in Vollzeit angestellter Geringverdiener (siehe Tabelle) verfügt über einen monatlichen Nettolohn von 1518 Euro (zwölf mal).

2. Sind die Einkommen immer ungleicher verteilt?

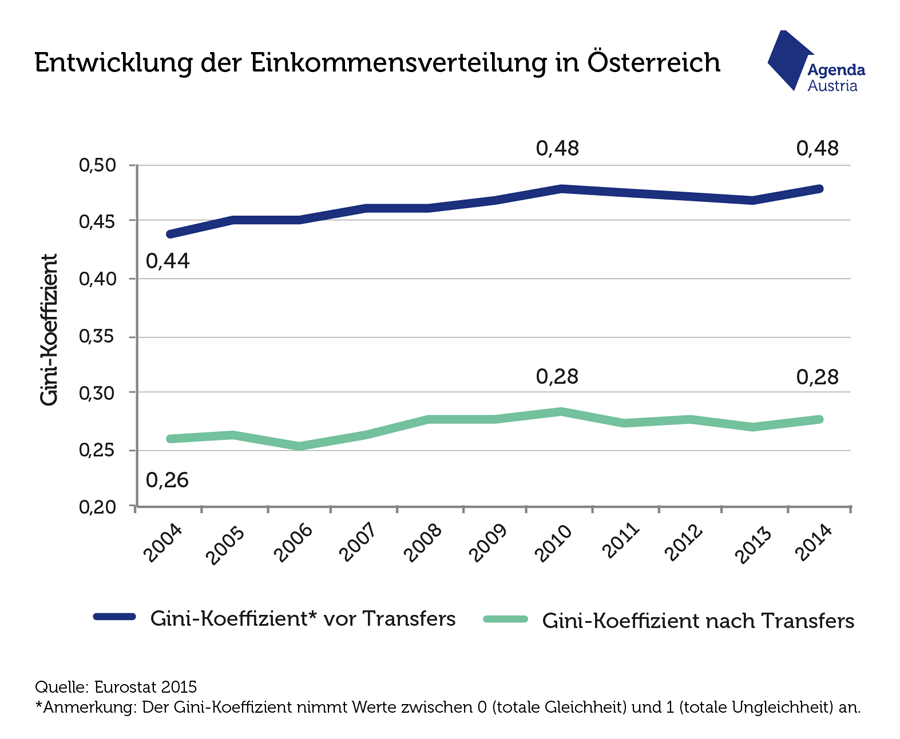

Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern sind die Einkommen in Österreich recht gleich verteilt, und der Abstand zwischen den höchsten und den geringsten Einkommen ist laut dem sogenannten Gini-Koeffizient ziemlich stabil geblieben. Der Gini-Koeffizient zeigt das Maß von Ungleichheit (beträgt er 1, gehen die gesamten Einkommen an einen Haushalt; beträgt er 0, hat jeder Haushalt gleich viel). Zwar ist die Ungleichheit bei den Einkommen vor Transfers etwas gestiegen:

Die Umverteilung über staatliche Transferleistungen reduziert die Differenz aber beträchtlich. Bei diesen Einkommen nach Transfers hat sich der Gini-Koeffizient um 0,02 erhöht, also ein geringer Anstieg der Ungleichheit. Im Endeffekt hat sich die Einkommensverteilung demnach nur minimal verändert. Hier wirkt der Sozialstaat.

Dabei gibt es einige gesellschaftliche Trends, die in Richtung eines größeren Abstands zwischen Gering- und Höchstverdienern wirken. In der globalisierten Welt sinkt die Nachfrage nach gering qualifizierten Arbeitskräften, weil sie leichter durch Maschinen ersetzt werden können. Die Löhne für sie steigen daher weniger an, während die hohe Nachfrage nach gut Qualifizierten deren Löhne spürbar nach oben treibt. Viele Flüchtlinge ohne gute Ausbildung machen die Verteilung also zunächst einmal ungleicher. Auch die bevorstehende Pensionierungswelle unter den Babyboomern hat diesen Effekt, weil bald relativ viele Österreicher von Gutverdienern zu Pensionisten werden und ein geringeres Einkommen haben werden. Auch der anhaltende Trend zur Teilzeitarbeit schafft mehr Einkommensungleichheit.

3. Abgesehen vom Einkommen: Wie sind die Vermögen in Österreich verteilt?

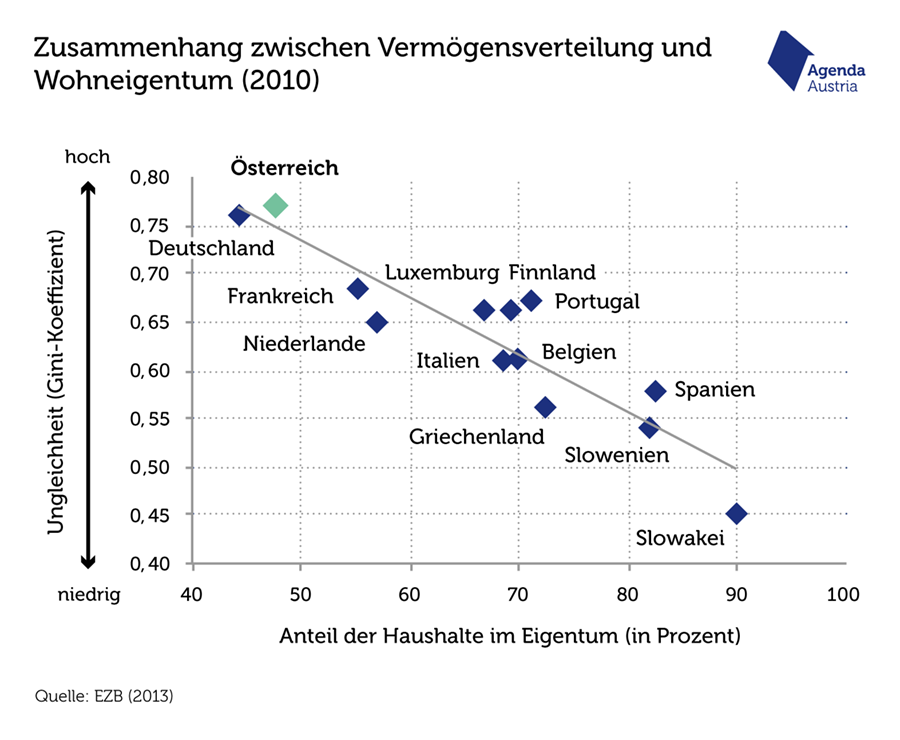

Laut einer Erhebung der EZB – genauere Daten als diese grob ermittelten gibt es leider nicht – weisen Deutschland und auch Österreich bei den Vermögen die größte Spreizung zwischen Arm und Reich aller untersuchten Länder auf. In beiden Ländern ist der Gini-Koeffizient (siehe Frage 2, Verteilung der Einkommen) zwischen 0,75 und 0,8.

Auffällig an den Ergebnissen der EZB ist, dass demnach die Menschen in den südeuropäischen Ländern deutlich größere Vermögen besitzen als die Deutschen und Österreicher. Dies könnte unter anderem auch daran liegen, dass die Erhebung zwar privat angesparte Pensionen, nicht aber die in Österreich durchaus ins Gewicht fallenden Ansprüche aus dem staatlichen Pensionssystem.

Ein weiterer Grund für das geringe Vermögen vieler Haushalte liegt darin, dass viel weniger Österreicher in einem Eigenheim leben als z.B. in Spanien oder Italien: Ein Eigenheim ist für die meisten Menschen aber der größte Vermögensposten, daher der klare Zusammenhang zwischen Eigenheimbewohnern und Ungleichheit in der Vermögensverteilung, wie die Grafik zeigt:

Mieten ist hierzulande im Vergleich zum Eigentum relativ günstig. Beide Gründe sind aus den EZB-Daten abzulesen: Die größten Unterschiede in der Vermögensverteilung zwischen den Ländern bestehen in den Vermögenskategorien “Immobilien” und “freiwillige Zusatzpensionen”.

Auch ein starker Sozialstaat führt, paradoxer Weise, zu einer ungleicheren Vermögensverteilung. Eine Studie der EZB zeigte 2015, dass bei höheren Sozialausgaben die weniger Wohlhabenden ein geringeres Vermögen haben: Wenn der Staat hilft, wird weniger angespart. In dieses Bild passt, dass Dänemark und Schweden eine höhere Vermögensungleichheit als Österreich aufweisen. Weniger zu sparen brauchen auch jene, die sich auf eine passable staatliche Pension verlassen können.

4. Wie sieht die Verteilung weltweit aus – wird die Welt ungerechter?

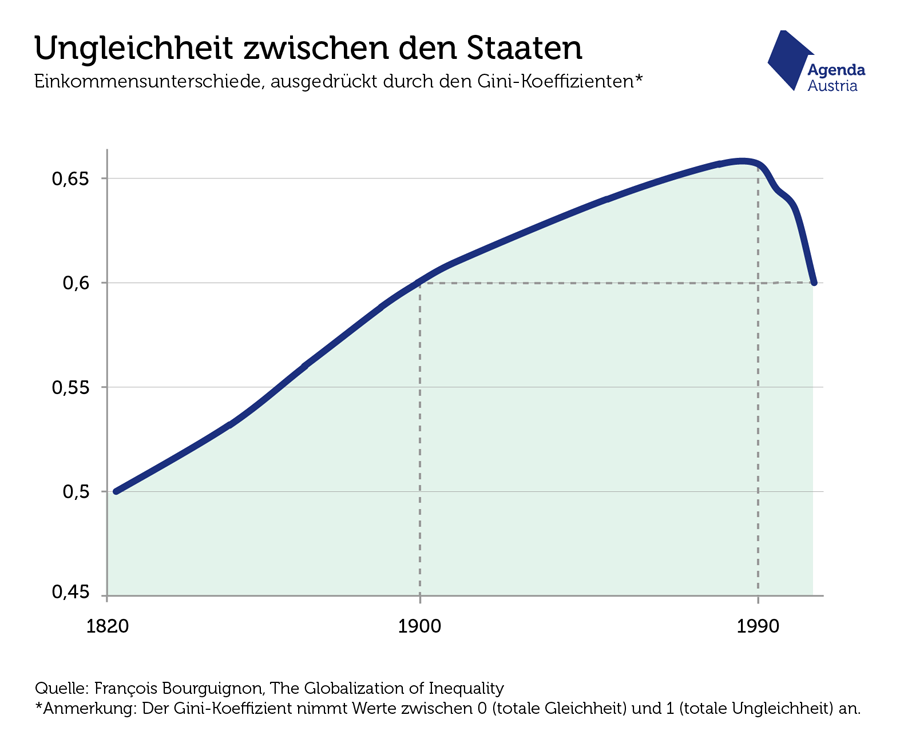

Hier sind zwei Fragen zu unterscheiden: Wie hat sich die Ungleichheit zwischen den Staaten entwickelt? Und wie jene zwischen den Personen? Lange Zeit profitierten nur die industrialisierten bzw. weiter entwickelten Länder vom wachsenden Wohlstand. Durch die Öffnung Chinas und anderer Länder im Zuge der Globalisierung, also der weltweite Arbeitsteilung und des Freihandel, hat sich dies geändert:

Heute sind die Einkommen zwischen den Ländern so gleich verteilt wie zuletzt um 1900.

Was die Verteilung zwischen den Armen und den Reichen betrifft, gibt es immer wieder Berichte wie jene der britischen Organisation Oxfam, die die ungerechten Verhältnisse anprangern. Demnach kommt der wachsende Wohlstand nur einigen wenigen Superreichen bzw. Konzernen zugute. Allerdings verhält es sich genau so wie mit den Einkommen in Österreich: Alle Gruppen haben immer mehr. 2001 mussten 23 Prozent der Weltbevölkerung mit maximal zwei Dollar pro Tag auskommen, 2011, zehn Jahre später, waren es “nur” mehr 13 Prozent. Viel zu viele, aber es zeigt sich, dass der Trend in die richtige Richtung geht.

5. Hat die steigende Einkommensungleichheit dem Wirtschaftswachstum geschadet?

2014 legte die OECD in einer Studie dar, wonach die höhere Einkommensungleichheit das Wirtschaftswachstum ab 1990 geschwächt hat. Demnach haben weniger gleiche Einkommen Österreich in zwanzig Jahren (1990 bis 2010) kumulativ 2,5 Prozent Wachstum gekostet; das ist übrigens weniger als in fast allen anderen untersuchten Ländern.

Solche Studien können allerdings nicht klären, was der tatsächliche Auslöser ist: Ist es die Ungleichheit, die das Wachstum hemmt, oder treibt geringes Wachstum die Ungleichheit bei den Einkommen in die Höhe? Die Interpretation der OECD ist umstritten und wird von vielen Experten nicht geteilt.

Zusätzlich besteht ein methodisches Problem: Es werden Länder mit recht unterschiedlichem Entwicklungsstand in einen Topf geworfen und daraus eine allgemein gültige Aussage abgeleitet. Doch der Zusammenhang zwischen Einkommensverteilung und Wachstum dürfte gerade auch vom Entwicklungsstand eines Landes abhängen.

Als einen Grund für die negative Wirkung von höherer Einkommensungleichheit nennt die OECD, dass Ärmere dann weniger in Bildung investieren könnten. Allerdings ist dieses Argument für Länder mit staatlich finanzierten Bildungsinstitutionen nicht sehr relevant. Klar ist, dass mehr Bildung zu einem höheren Einkommen führt. Gerade ein Land mit hohen Löhnen wie Österreich braucht eine gut ausgebildete Bevölkerung. Die oft geäußerte Kritik an der geringen Bildungsmobilität in Österreich lässt sich aber pauschal nicht aufrecht erhalten: Der Anteil an Studierenden aus Elternhäusern ohne akademische Bildung liegt mit fast 70 Prozent weit über dem Durchschnitt der europäischen Länder. Und durch das gut entwickelte berufsbildende Schulwesen ist die Anzahl junger Menschen, die weder in Beschäftigung noch in Ausbildung sind, ebenfalls weit unter dem OECD-Durchschnitt.

Dennoch besteht weiterer Handlungsbedarf, vor allem bei den Kindern von Eltern, die lediglich einen Pflichtschulabschluss haben. Viele Kinder, die zuhause wenig gefördert werden und im Kindergarten schlecht betreut werden, holen diesen Rückstand nie wieder auf. Hier gilt es, gegenzusteuern.

Mehr interessante Themen

Der Gender Wage Gap beginnt bei der Berufswahl

Ein großer Teil der verbleibenden Lücke beim Gender Pay Gap ist historisch gewachsen und lässt sich durch Einkommensunterschiede zwischen den verschiedenen Branchen oder auch zwischen einzelnen Berufen erklären.

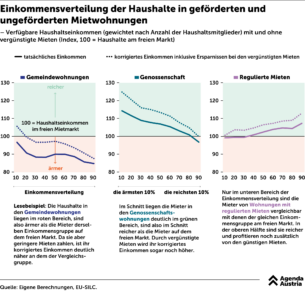

Einkommensverteilung der Haushalte in geförderten und ungeförderten Mietwohnungen

Zusätzlich zu den Verteilungen der tatsächlichen Haushaltseinkommen zeigen die gepunkteten Linien die virtuellen Einkommen, wenn jeweils die gesparte Miete hinzugefügt wird.

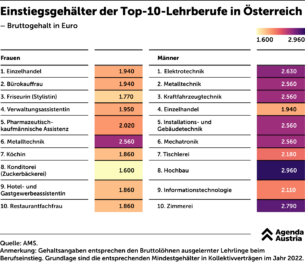

Einstiegsgehälter der Top-10-Lehrberufe in Österreich

Der beliebteste Lehrberuf ist bei Mädchen seit Jahren Einzelhandelskauffrau, bei den Burschen belegen Elektro, Metall- und Kraftfahrzeugtechnik die Spitzenplätze.

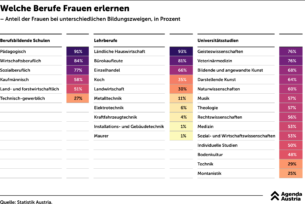

Welche Berufe die Frauen erlernen

Sowohl die Lehrlingsstatistiken wie auch die Erhebungen in weiterführenden Schulen und Studiengängen zeigen klar, dass Mädchen weiterhin stark zu geistes- und sozialwissenschaftlichen Berufen tendieren, während technische Ausbildungen viel seltener in Erwägung gezogen werden.

Gender Pay Gap in der EU

Ist der Gender Pay Gap in Österreich tatsächlich besonders groß, wie die internationale Definition vermuten lässt? Nein, denn hier gilt: The definition matters. Der Unterschied zwischen den Gehältern lässt sich nämlich zu einem großen Teil erklären – und zwar nicht mit Frauenfeindlichkeit, sondern mit Besonderheiten des heimischen Arbei

Gender Pay Gap seit 2004 stark gesunken

Der Gender Pay Gap ist seit 2004 um über zehn Prozentpunkte gesunken und somit so niedrig wie noch nie. Wenn man weitere Faktoren wie Erwerbsunterbrechungen, Erfahrung, Verhandlungsgeschick etc. inkludieren würde, wäre er sogar noch kleiner. Doch auch wenn der Gender Pay Gap sinkt, verdienen Frauen in Österreich immer noch weniger als Männer.