6 Chancen für Österreich

- 05.07.2016

- Lesezeit ca. 16 min

Die Agenda Austria hat in ihrer Funktion als Ideenspender sechs Chancen ausgemacht, die in keinem Modernisierungsprogramm fehlen sollten.

Was wäre also aus unserer Sicht zu tun, um den Wohlstand Österreichs zu sichern und auszubauen?

1. Arbeitskosten senken, mehr Menschen in Beschäftigung bringen

2. Problemschulen stärken, Bildungsverlierern vor Ort helfen

3. Gewerbeordnung ausholzen, Unternehmertum erleichtern

4. Arbeitsanreize erhöhen, Langzeitarbeitslosigkeit reduzieren

5. Flüchtlingen Deutsch lehren, Integration ermöglichen

6. Pensionen sichern, Ausgabenloch stopfen

Die Ideen und Maßnahmen dahinter stellen wir der Öffentlichkeit und damit auch der Regierung auch zum Download gerne zur Verfügung – gratis, aber hoffentlich nicht umsonst.

1. Arbeitskosten senken, mehr Menschen in Beschäftigung bringen

Österreich ist nur noch in wenigen Punkten an der Weltspitze zu finden. Und wenn, dann ist das nicht immer erfreulich. So ist die Differenz zwischen Arbeitskosten und Nettolöhnen nur in Belgien noch höher als in Österreich. Warum aber bleibt den Arbeitnehmern so wenig Geld von dem übrig, das sie Monat für Monat erwirtschaften? Weil die öffentlichen Hände den Großteil der Arbeitskosten zur Finanzierung ihrer politischen Projekte für sich beanspruchen. Und weil Österreich einen großzügig ausgebauten Sozialstaat in erster Linie über den Faktor Arbeit finanziert. Dass dieser zu teuer geworden ist, sehen mittlerweile selbst die Vertreter jener Parteien so, die den Faktor Arbeit so stark verteuert haben. Auch nach der Steuerreform 2016 wird Österreich noch immer im internationalen Spitzenfeld liegen.

Die hohe Belastung des Faktors Arbeit ist aber „nur“ ein Problem. Ein weiteres ist die hohe Intransparenz. Die Arbeitnehmer kennen zwar ihre Nettolöhne, nicht aber ihre Arbeitskosten – und damit ist ihnen auch nicht bewusst, wie viel sie zum Betrieb des Wohlfahrtsstaates beisteuern. Der Staat verschleiert dessen hohen Kosten geschickt über die Begriffe „Lohnnebenkosten“ und „Dienstgeberbeiträge“, die allesamt von den Arbeitnehmern erwirtschaftet werden müssen.

Was zu tun wäre:

Für das laufende Jahr wurde eine Senkung der Lohnnebenkosten um 0,1 Prozent beschlossen. Das klingt nicht nach sehr viel – und es ist auch nicht sehr viel: Für Bezieher eines Durchschnittsgehalts bedeutet das eine Senkung der Arbeitskosten von 30 Euro – im Jahr. Um tatsächlich die Beschäftigung anzukurbeln, braucht es eine kräftige Reduktion der Arbeitskosten:

- Die Arbeitskosten sind um die Familienförderung und die Wohnbauförderung zu befreien. So gut wie alle westlichen Industrieländer finanzieren die Familienförderung nicht über den Faktor Arbeit, stattdessen kommt das Geld aus dem laufenden Budget.

- Damit würden die Arbeitskosten spürbar reduziert, in Summe wäre das eine Entlastung um knapp sieben Milliarden Euro im Jahr. Dieser Betrag ist aus dem Bundesbudget zu decken.

- Zu streichen sind außerdem der Insolvenzentgeltsicherungszuschlag und die Eingliederung in die Arbeitslosenversicherung.

- Die kalte Progression ist komplett abzuschaffen. Die Steuerleistung ist jährlich automatisch an die Teuerung des abgelaufenen Jahres anzupassen, so wie das bereits viele Länder der Welt machen. Warum sich ausgerechnet Arbeitnehmervertreter dagegen wehren, ist rätselhaft.

- Die Arbeitnehmer sollten die Pflichtbeiträge zur Arbeiterkammer selbst abführen müssen. Das erhöht die Transparenz.

Wie ist das zu finanzieren?

- Die Zinsersparnis durch die Politik des billigen Geldes ist ein unerwarteter Segen, der den Staatshaushalt jährlich um eine Milliarde Euro entlastet. Diese Einsparung ist zur Gänze zur Finanzierung der Familienförderung zu nutzen.

- Die Wohnbauförderung ist von den Ländern zu finanzieren, sie sollten die dafür anfallenden Kosten direkt bei den Bürgern einheben.

- Die Ausgaben des Staates sollten schwächer steigen als geplant. Hier wird die Bundesregierung nicht darum herumkommen, den „Rasenmäher“ anzuwerfen.

- Die übrig bleibende Summe ist über eine vorübergehende Neuverschuldung aufzubringen. Das ist für einen guten Zweck, zudem werden die positiven Beschäftigungseffekte nicht lange auf sich warten lassen, womit auch die Steuerleistung rasch steigen wird.

2. Problemschulen stärken, Bildungsverlierern vor Ort helfen

Eines der akuten Probleme des österreichischen Bildungssystems ist der hohe und stark wachsende Anteil an sogenannten „Bildungsverlierern“. Vor allem in Ballungszentren mit einem hohen Anteil an migrantischer Bevölkerung scheitern Schulen daran, Defizite auszugleichen, die Kinder aufgrund eines bildungsfernen oder sozial schwachen Elternhauses mitbringen. Ein bedrückend hoher Anteil dieser Kinder verfügt am Ende der Schulpflicht über unzureichende Grundkompetenzen im Lesen, Schreiben und Rechnen. Ihre Chancen am Arbeitsmarkt sind gering und die Gefahr ist groß, dass sie ein Leben lang im Sozialsystem hängen bleiben.

Was zu tun wäre:

- Die Finanzmittel dorthin lenken, wo sie gebraucht werden: Schulen mit einem hohen Anteil an Risikoschülern („Problemschulen“) sollten mehr Geld bekommen als Schulen mit weniger Risikoschülern. Es geht um eine bedarfsorientierte Mittelverteilung zum Ausgleich sozialer Nachteile bestimmter Schüler. Deren Schulen sollten mit den zusätzlichen Geldern Unterstützung in Form von Sprachlehrern, Sozialarbeitern und Schulpsychologen einkaufen können.

- Verantwortung an den Ort des Geschehens verlagern

Eine Schulautonomie, die diesen Namen verdient, ermöglicht Direktoren und Lehrerteams die Entscheidung vor Ort über Maßnahmen und Mitteleinsatz, die den Bedürfnissen der jeweiligen Schüler gerecht werden. Auch sollte die Verantwortung der Schulen gegenüber den Schülern neu definiert werden. Sie endet nicht, wenn die Schüler alle Klassen durchlaufen haben, sondern erst, wenn klar definierte Bildungsstandards und Kompetenzen erreicht sind. Diese zu erzielen liegt in der Verantwortung der Lehrer und Schulen.

- Transparenz bei den Finanzierungsströmen herstellen

Eine wichtige Voraussetzung für eine bedarfsorientierte Finanzierung der Schule liegt in einer transparenten Darstellung der Mittelverwendung. Derzeit werden die Gehälter der Lehrer vom Bund bereitgestellt, die Entscheidung, wie viele Lehrer in den Pflichtschulen eingesetzt werden, treffen jedoch die Länder – ohne darüber Rechenschaft ablegen zu müssen. Über den Finanzausgleich sind Gemeinden, Städte und Länder mit vielen Problemschulen mit mehr Geld auszustatten – oder noch besser: sie heben die dafür benötigten Mittel über eine Steuerhoheit selbst ein.

- Unverzichtbare Basis für jede zukunftsweisende Reform der österreichischen Schule ist ein leistungsorientiertes Lehrerdienstrecht, das ein Jahresarbeitszeitmodell, Anwesenheitspflicht am Schulstandort und verpflichtende Weiterbildung in der unterrichtsfreien Zeit beinhaltet. Um dies so rasch wie möglich umzusetzen, sind sofortige Verhandlungen mit den Lehrergewerkschaften aufzunehmen. Lehrer sollten sich direkt an den Schulen bewerben. Der Kündigungsschutz ist an die Regelungen des Angestelltengesetzes anzugleichen.

3. Gewerbeordnung ausholzen, Unternehmertum erleichtern

Österreich liebt die Regulierung. Das betrifft auch die Gründung von Betrieben. In keinem westeuropäischen Industrieland müssen angehende Unternehmer so viele Befähigungsnachweise erbringen wie in Österreich. Allein die Ausübung von 82 Gewerben ist streng geregelt, eine Meisterprüfung wird vorausgesetzt. Hinzu kommen 21 Teilgewerbe, für die es einen erleichterten Zugang gibt. Der Unternehmer stellt aus Sicht des Gesetzgebers offensichtlich eine permanente Gefahrenquelle dar, die es zu entschärfen gilt. In Österreich werden sogar die freien Gewerbe bis ins Detail beschrieben.

Die Wirtschaftskammern Österreich wiederum rechtfertigen den schwierigen Zugang zum Unternehmertum mit der Sicherung der Qualität der erbrachten Leistung – nicht selten steckt dahinter aber nur der Schutz bereits bestehender Betriebe vor der unliebsamen Konkurrenz. Ginge es nur um die Qualität, wäre das Verpacken und Herstellen von Fallschirmen wohl kaum ein freies Gewerbe, während es für Entwurf und Herstellung von Damenkleidern eine Meisterprüfung braucht. Ein weiteres Problem ist darin zu sehen, dass ein einzelner Unternehmer oft mehrere Gewerbescheine haben muss, um eine Firma betreiben zu können. Für jeden Gewerbeschein fällt eine Kammerumlage an.

Was zu tun ist:

- Die Gewerbeordnung ist nicht zu reformieren, sondern völlig neu zu schreiben. Die neue Fassung ersetzt die bestehende.

- Der Nationalrat sollte sich ein Beispiel an den jüngeren Volkswirtschaften Europas nehmen, die mit einer kleinen Anzahl an Zutrittsbarrieren auskommen – ohne dass Verbraucher über die mangelnde Qualität zu klagen hätten. Sie kann sich aber auch an einem sehr brauchbaren Initiativantrag des Abgeordneten Helmut Peter vom LiF aus dem Jahr 1996 orientieren.

- Die Zahl der reglementierten Gewerbe ist auf 10 bis 15 zu beschränken. Betroffen davon sind jene, von deren Ausübung Gefahr für Menschen, Tiere und Umwelt ausgeht.

- Jeder Gewerbetreibende hat obligatorisch eine Betriebshaftpflichtversicherung abzuschließen. Diese muss sämtliche Schäden abdecken, die durch den Betrieb entstehen können, womit die Verbraucher finanziell abgesichert sind. Der Konsumentenschutz wird also noch verstärkt.

- Alle nicht reglementierten Gewerbe sind grundsätzlich frei. Die Kammerumlage bleibt bestehen – sie kann pro Unternehmer oder Betrieb aber nur einmal anfallen.

- Mit einer Meisterprüfung kann sich die Prämie zur Betriebshaftpflicht reduzieren, womit auch ein Anreiz besteht, diese abzulegen.

- Das Betriebsanlagenrecht ist zu überarbeiten. Jede gewerbliche Anlage ist anzuzeigen. Die Behörde hat drei Monate Zeit, ein Genehmigungsverfahren einzuleiten oder nicht tätig zu werden, womit die Anlage automatisch als genehmigt gilt.

- Die Dauer der Unternehmensgründung ist von 22 auf 5 Tage zu reduzieren. Damit läge Österreich um drei Tage besser als der OECD-Schnitt.

4. Arbeitsanreize erhöhen, Langzeitarbeitslosigkeit reduzieren

Im April 2016 erreichte die Zahl der arbeitslosen Personen in Österreich einen Rekordstand von etwa 350.000. Dies entspricht einer Arbeitslosenrate von 9,1 Prozent – und liegt somit auf einem Niveau, das es in der Zweiten Republik bisher noch nicht gab. Das ist unerfreulich – noch unerfreulicher ist, dass es sich nicht um ein rein konjunkturelles Phänomen handelt, sondern um ein strukturelles. Nicht nur die Zahl der Arbeitslosen steigt, seit dem Jahr 2013 nimmt auch die Zahl der offenen Stellen zu. Mit anderen Worten: Das Angebot an Arbeitskräften deckt sich nicht mit der Nachfrage. Das liegt an der fehlenden Qualifikation, aber auch an regionalen Eigenheiten. Zudem werden viele Jobs in Österreich einfach nicht mehr nachgefragt, weil ganze Produktionen ins Ausland abgezogen sind. Natürlich würde eine kräftigere Konjunktur auch mehr schlechter qualifizierte Arbeitssuchende in Beschäftigung bringen – aber eben nicht alle. Um nachhaltige Linderung zu schaffen, bräuchte es ein reales Wirtschaftswachstum von über 3 Prozent pro Jahr.

Wirklich dramatisch ist die Lage bei Langzeitarbeitslosen, deren Zahl sich seit 2013 von 57.000 auf mittlerweile 109.000 nahezu verdoppelt hat. Jeder zehnte Arbeitslose ist mittlerweile länger als ein Jahr ohne Beschäftigung.

Was zu tun wäre:

- Österreich braucht Investitionen – sie sind die Voraussetzung dafür, dass neue Jobs geschaffen werden die Arbeitslosigkeit zurückzudrängen ist. Entscheidend ist nicht die Höhe der Zinsen und Steuern. Entscheidend ist die Erwartung, das investierte Geld auch wieder zurückverdienen zu können. Die Wirtschaft braucht nicht mehr staatliche Ausgaben, sondern mehr Dynamik. Deutlich weniger Regulierung und ein stabiles rechtliches Umfeld sind neben einem nachhaltig finanzierbaren Staat die besten Voraussetzungen dafür. Für jedes neue Gesetz zwei alte zu streichen und die Gewerbeordnung zu liberalisieren wären erste, wichtige Schritte in diese Richtung.

- Die Anreize, eine offene Stelle anzunehmen, sind zu intensivieren. Die Höhe des Arbeitslosengeldes ist in Österreich nicht besonders hoch – das Problem ist eher, dass es sehr lange bezogen werden kann. Etwa dann, wenn Arbeitslose geschult werden. Das Arbeitslosengeld könnte zu Beginn deutlich höher ausfallen, sollte aber nach einigen Monaten sukzessive sinken und nicht länger als ein Jahr bezogen werden können.

- Das System aus langem Arbeitslosengeld (wenn in Schulung), Notstandshilfe und bedarfsorientierter Mindestsicherung ist nicht nur komplex und unübersichtlich, sondern gibt auch nur wenig Anreiz, sich möglichst schnell wieder in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Die Zusammenlegung von bedarfsorientierter Mindestsicherung und der Notstandshilfe nach einem Jahr bei einer zentralen Stelle nach deutschem Vorbild wäre durchaus sinnvoll. Nicht nur aus bürokratischen Gesichtspunkten sollte dieses System zentralisiert werden, am besten beim AMS. Auch zur Überwachung des Anspruches auf Sozialleistungen und der verpflichtenden Bereitschaft, am Arbeitsmarkt teilzunehmen, wäre eine zentrale Stelle sinnvoll. Die unterschiedlichen Mindestsicherungssysteme auf Länderebene führen nicht nur zu einem uneinheitlichen System der sozialen Sicherung, sondern auch zu Intransparenz.

- In Deutschland war die Dezentralisierung der Kollektivvertragssysteme ein sinnvolles Instrument, um Unternehmen gegenüber der Konkurrenz aus Osteuropa wettbewerbsfähig zu halten. Eine flexible Anpassung der Arbeitsverträge wurde möglich (in Abstimmung mit dem Betriebsrat). Vor allem über die Krise hinweg hat sich dieses Modell als stabil und flexibel erwiesen. Ein zentraler Rahmen mit der Möglichkeit zu flexiblen Anpassungen auf betrieblicher Ebene ist auch für Österreich zu überlegen.

- Das Konzept des Bezuges von Sozialleistungen und Lohn ist in Deutschland anders geregelt. Die Inaktivitätsfalle, die entsteht, weil in Österreich die Mindestsicherung (inklusive Kinderbeihilfe) von Familien oft deutlich über dem Lohneinkommen eines Familienmitglieds steht, muss überdacht werden. Dazu kann man die Leistungen entweder deckeln oder die Zuverdienstgrenzen aufheben. Beides würde dazu führen, dass der Arbeitsanreiz erhöht wird. Ziel muss es sein, dass Menschen, die Sozialleistungen beziehen, möglichst schnell wieder in den Arbeitsmarkt integriert werden.

- Zudem hat die Regierung die Entscheidung zu treffen, ob sie für nicht vermittelbare Langzeitarbeitslose ein Niedriglohnsegment schafft oder ob sie eine dauerhafte Versorgung mit der Mindestsicherung bevorzugt. Alternativ dazu ist die Ausweitung des Kombilohnmodells eine interessante Variante.

5. Flüchtlingen Deutsch lehren, Integration ermöglichen

In Österreich versuchen derzeit viele Volkswirte, eine Antwort auf die Frage zu finden, ob sich Flüchtlinge langfristig „rechnen“. Geklärt werden soll also, ob die Zuwanderer tatsächlich unsere Pensionen sichern – oder ob sie in die heimischen Sozialsysteme zuwandern, wie immer wieder behauptet wird. Dabei muss jemand, der sein Leben in Sicherheit bringt, nicht nachweisen, ob er sich rechnet. Entscheidend ist, dass die betroffenen Menschen nachweislich die Aufnahmekriterien erfüllen – und dass die Zielländer alles tun, die langfristigen Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Jeder Tag, an dem sich Flüchtlinge nicht einbringen können, ist ein Tag, der nur Kosten verursacht (monetär), Konflikte fördert (Langeweile) und die Perspektivlosigkeit erhöht.

Was zu tun wäre:

- Voraussetzung für eine gute Integration ist ein Mindestniveau an Sprachkenntnissen. In Österreich erhalten Asylwerber erst einen Sprachkurs, sobald ihr Asylverfahren positiv entschieden ist. Dies kann im Normalfall einige Monate dauern. Vorher kann nur aus eigener Initiative ein Sprachkurs von Hilfsorganisationen in Anspruch genommen werden. Diese haben aber inzwischen ebenfalls Wartezeiten von mindestens sechs Monaten. Das dauert zu lange. Nach dem Vorbild Dänemarks sollten alle ankommenden Flüchtlinge (zumindest jene mit hohen Asylchancen) wenige Wochen nach ihrer Ankunft einen intensiven und durchorganisierten Wochenplan zur besseren Integration erhalten. Durchorganisiert wie eine Arbeitswoche mit 38 bis 40 Stunden, gefüllt mit verpflichtenden Sprachkursen, Hausaufgaben und Praktika in Unternehmen.

- Innerhalb von vier Wochen sind die Chancen für den Asylstatus zu eruieren. In dieser Zeit wäre es bereits möglich, ein Mindestsprachniveau zu erlernen. Nach Klärung des Asylstatus erfolgt automatisch eine Zuweisung durch eine Behörde (etwa das AMS) in einen Sprach- und Integrationskurs sowie die Erteilung einer generellen oder zumindest sektorspezifischen Arbeitserlaubnis.

- In einer durchorganisierten 40-Stunden-Woche müssen Flüchtlinge verpflichtend Sprachkurse (mindestens 15 Stunden Sprache, zusätzlich Kultur und Gesellschaft) absolvieren, Hausaufgaben ausarbeiten und Praktika absolvieren. Für diese Zeit bezahlen die Bürger des Landes eine Aufwandsentschädigung. In Dänemark entspricht das der Höhe eines Selbsterhalterstipendiums, auf Österreich umgelegt wären das 675 Euro im Monat.

- Nach sechs Monaten Sprachkurs erfolgt die Überprüfung des Leistungsniveaus. Ist die sprachliche Zielvorgabe erfüllt, ist der Flüchtling gleichberechtigt gegenüber Inländern. Dies betrifft sowohl den Arbeitsmarkt als auch den Anspruch auf Sozialtransfers.

- Wird das Leistungsniveau nicht erreicht oder dem Unterricht unentschuldigt ferngeblieben, wird weniger Geld ausgezahlt.

Wie ist das zu finanzieren?

- Entscheidend ist, den genauen Mittelbedarf festzustellen. Die Schätzungen gehen derzeit weit auseinander. Das AMS Wien beziffert den zusätzlichen Mittelbedarf allein in der Bundeshauptstadt auf 25 Millionen Euro pro Jahr. Die öffentliche Hand hat für Deutschkurse 80 Millionen Euro bereitgestellt (68 Millionen über das AMS, 12 über den Intregationsfonds). Langfristig sind die anfallenden Kosten jedenfalls geringer als jene, die bei einer verfehlten Integrationspolitik entstehen.

6. Pensionen sichern, Ausgabenloch stopfen

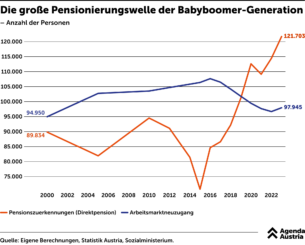

Das Pensionssystem ist der größte Ausgabentreiber im österreichischen Staatshaushalt. Das liegt vor allem daran, dass wir erfreulicherweise immer älter werden, aber nicht länger arbeiten. Zudem wird demnächst die Babyboomer-Generation in Pension gehen, womit sich das Verhältnis zwischen Einzahlern und Pensionsberechtigten weiter verschlechtert. Deshalb klafft zwischen Einzahlungen der Aktiven und Auszahlungen an die Pensionisten jährlich ein Loch von rund zehn Milliarden Euro. Allein dieser jährliche Abgang ist dreimal so hoch wie das jährliche Budget für Österreichs Universitäten. Hinzu kommt, dass die Regierung die Steuerzahler noch immer dazu anhält, den Beamten besonders großzügige Pensionen zu finanzieren. Um das Loch im staatlichen Pensionssystem zu füllen und die Beamtenpensionen auszahlen zu können, benötigt der Staat beinahe die gesamten Lohnsteuereinnahmen von rund 25 Milliarden Euro.

Was zu tun wäre:

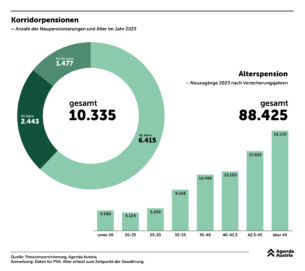

- Der Plan der Regierung, das Pensionsantrittsalter zu erhöhen, reicht nicht. Die Abschläge bei der Frühpension ab 62 (Korridorpension) sind zwar hoch genug, um das Defizit nicht zu erhöhen. Ein höheres effektives Pensionsantrittsalter verringert aber das Defizit in der Pensionsversicherung nicht. Wichtig ist, dass das gesetzliche Pensionsantrittsalter erhöht wird, damit die Abschläge länger wirken können und die Bürger einen Anreiz haben, länger im Arbeitsprozess zu bleiben. In Schweden zahlt jeder Bürger auf ein fiktives Pensionskonto ein. Die dort eingezahlten Beträge werden durch die Zahl der (statistisch zu erwartenden) Lebensjahre dividiert. Damit weiß jeder schwedische Bürger zu jederzeit, wie hoch die Pension sein wird. Wer gerne mehr hätte, arbeitet länger, wer mit dem kalkulierten Betrag das Auslangen findet, geht in Rente. Gleichzeitig garantiert der Staat wie in Österreich eine Mindestpension.

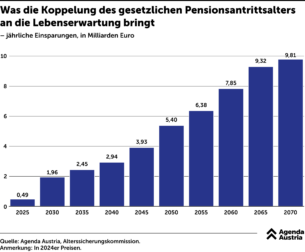

- Die Lebenserwartung steigt jedes Jahr um knapp drei Monate an. Daher sollte das gesetzliche Pensionsantrittsalter jedes Jahr automatisch um zwei Monate angehoben werden (bis zum Alter von 67). In Kombination mit einer schnelleren Harmonisierung von Beamten- und ASVG-Pensionen kann so der Bundeszuschuss für das Pensionssystem gemessen an der Wirtschaftsleistung konstant gehalten werden.

- Die Pensionen der Bundesbeamten sind deutlich rascher an jene der „Normalsterblichen“ im ASVG anzupassen. Derzeit orientiert sich die Pensionshöhe im ASVG an den Einkommen der vergangenen 40 Jahre, für die Berechnung der Pensionen der Bundesbeamten werden aktuell die letzten 17 Jahre herangezogen. Bei den Beamten wird die volle Durchrechnung erst 2028 erreicht werden – das dauert zu lange. Eine Umstellung sollte bis 2021 abgeschlossen sein.

- Der Bund muss den Druck auf Länder, die das Pensionsrecht der Landesbeamten noch nicht geändert haben, erhöhen. Allen voran Wien: Hier dauert es nach jetzigem Stand bis 2042, bis der Durchrechnungszeitraum 40 Jahre beträgt. Das ist keinem Bürger zu erklären. Auch Kärnten ist säumig. Wenn eines dieser Länder das nächste Anliegen an den Bund heranträgt, sollte die Bundesregierung (allen voran der Finanzminister) auf eine Änderung des Pensionsrechts der Landesbeamten drängen.

- Das Frauenpensionsalter sollte schneller von derzeit 60 auf 65 Jahre angehoben werden. Nach derzeitigem Stand der Dinge würde das erst im Jahr 2033 der Fall sein. Das führt dazu, dass Österreich 2020 das niedrigste Pensionsantrittsalter für Frauen in der EU haben wird. Das Antrittsalter von 60 Jahren führt dazu, dass Frauen sehr niedrige Pensionen haben, weil ihnen im Vergleich zu den Männern die letzten fünf Arbeitsjahre „genommen“ werden – und das sind in der Regel jene, in denen Österreichs Arbeitnehmer am meisten verdienen.

Mehr interessante Themen

Was die Reform der Korridorpension bringt

Ab 2026 wird der Zugang zur Korridorpension, der klassischen Form der Frühpension, schrittweise eingeschränkt.

Warum blau-schwarz bei den Pensionen handeln muss

Nach den gescheiterten Verhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos wird die Aufgabe für die kommende Regierung nicht leichter. Neben dem fehlenden Wirtschaftswachstum fehlt es auch am lieben Geld. Ein seit langem bekannter Kostentreiber sind die Pensionen. Sie sind der größte Ausgabenposten im Bundesbudget, riesiger Treiber des Budgetproblems und

Der Gender Wage Gap beginnt bei der Berufswahl

Ein großer Teil der verbleibenden Lücke beim Gender Pay Gap ist historisch gewachsen und lässt sich durch Einkommensunterschiede zwischen den verschiedenen Branchen oder auch zwischen einzelnen Berufen erklären.

Was eine spätere (Früh-)Pension bringen würde

Obwohl die Pensionen den Staatshaushalt in den kommenden Jahren mit milliardenschweren Mehrkosten belasten, spielen sie bei den Regierungsverhandlungen keine nennenswerte Rolle. Schon jetzt ist der Zuschuss zu den Pensionen mit über 30 Milliarden Euro der größte Ausgabenposten des Staates, in den kommenden zehn Jahren kommen weitere fünf Millia

Die große Pensionierungswelle der Babyboomer-Generation

Die Lebenserwartung der Menschen in Österreich wird weiter steigen und die Anzahl der über 65-Jährigen wird in den kommenden Jahren um fast eine Million zunehmen. Zwar wird die laufende Anhebung des Frauenpensionsalters einen kleinen Beitrag leisten, jedoch nicht ausreichen.

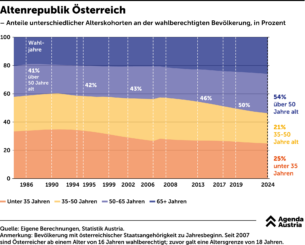

Willkommen in der Altenrepublik Österreich

Österreich hat gewählt, entschieden haben die Nationalratswahl vor allem die Älteren: Über die Hälfte der Wahlberechtigten war 50 Jahre oder älter. Obwohl das Wahlalter vor geraumer Zeit von 18 auf 16 Jahre gesenkt wurde, nimmt der Anteil an jungen Wählern immer weiter ab, wie eine Auswertung der Agenda Austria zeigt.